我相信很多同学考经济的时候都会有这种感受,感觉自己该写的点都写了,但为什么成绩就是不理想。这很有可能就是你的回答缺乏详细的解释。大部分同学分数上不去的原因都在这。

今天卓老师就来给大家讲讲这个既简单又复杂的问题,那就是如何把我们的经济Essay中的观点解释清楚。不论是IB还是ALEVEL经济的essay question 本质上都是重过程不重结果。你论述过程是否逻辑清晰、详细,决定了能不能在大分essay题目上拿高分。那么,如何提升我们解释的“颗粒度”呢?这里,卓老师给大家提炼了三个行之有效的方法。

如果能够理解并熟练运用,相信能显著提升你Essay的分析深度和说服力。第一,善用经济模型,把图画精细。我们都知道经济学离不开图形分析,但仅仅画对轮廓是远远不够的。

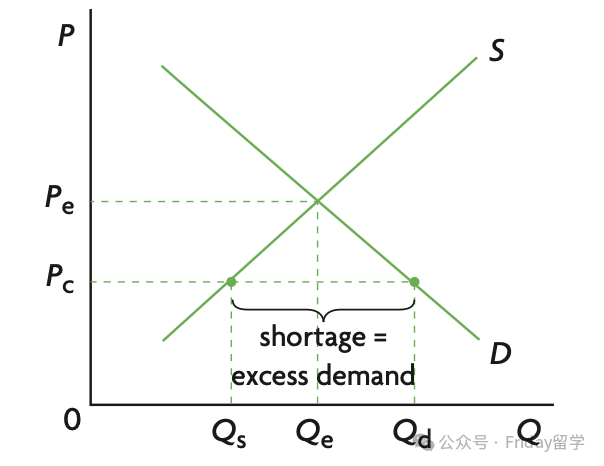

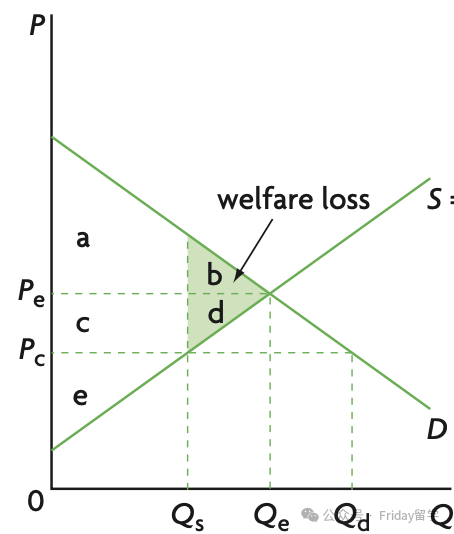

一幅信息量饱满、细节标注清晰的图形,本身就是一篇微型论文,能极大地帮助我们展开分析。好比下面这道让我们分析maximum price优缺点的题目。

Governments sometimes fix maximum prices on goods for different reasons.

Assess whether the use of a maximum price is always advantageous.

大部分人画出来的Maximum price 的图都是下面这样。基础的供需交叉,加一条水平的maximum price。嗯,图形是正确的,但略显朴素,基于此能展开的分析点相对有限。

如果大家能把图画成下面这张图成这样,我们能展开分析的内容一下就多了。比如加maximum price 之前的consumer surplus (a+b)和加之后的consumer surplus(a+c)。加maximum price 之前的producer surplus(c+d+e)和加之后的producer surplus(e) 。以及welfare loss(b+d) 。你看,图形一旦精装修,你的分析思路是不是立刻就开阔了?

第二,解释不够?例子来凑纯理论的阐述有时难免显得抽象和枯燥。想要让你的解释更接地气、更有血有肉?一个绝佳的策略就是引入恰当的例子。还是用刚才那道题来举例,理论告诉我们,最高限价低于均衡价格会导致短缺(Shortage)。

好,那么短缺之后呢?这时市场会出现所谓的“非价格分配机制”(Non-price Rationing Mechanisms)。光讲这个术语,可能有点干巴巴。但如果你能结合实例说明就会让你的解释更详细饱满。

- 比如我们可以举例子说非价格分配机制下,人们可能需要排长队等待购买

- 或者商家采取摇号抽签的方式决定谁能买到

- 甚至可能催生黑市交易,人们愿意私下加价购买

通过这些具体的场景,不仅“非价格分配机制”这个经济概念变得鲜活易懂,其潜在的社会影响和效率问题也更容易被阐述清楚。考官看到这样的论述,自然会觉得你理解得更深刻。

第三,逻辑链条,务必完整。经济学的分析,特别强调因果关系和传导机制。一个因素如何引发另一个因素,再如何传递下去,这个链条必须清晰且完整。最忌讳的就是分析过程跳步。比如,分析“货币供应量增加”(Increase in Money Supply)对宏观经济的影响。

有些同学可能会写:“货币供应增加 → 利率下降 → 消费增加 → GDP增长。” 这个方向是对的,但过程呢?是不是感觉中间缺了点什么?(可以做一个思考的表情)一个更严谨、更显功力的逻辑链应该是这样的:

1. 货币供应量增加(Money Supply ↑)

2. 导致名义利率下降(Nominal Interest Rate ↓)

3. 利率下降意味着:借贷成本降低,储蓄回报减少。

4. 这会激励企业和个人增加借贷、投资和消费,同时抑制储蓄意愿。

5. 从而导致总需求Aggregate Demand, AD中的消费(C)和投资(I)增加。(传导至AD)

6. 最终,总需求的扩张推动了实际GDP增长和物价水平上升。(对宏观变量的最终影响)

看到其中的差别了吗?每一步推导都有依据,环环相扣。直接从“利率下降”跳到“消费增加”,就省略了中间关于借贷成本、储蓄激励变化的关键解释。而这种“逻辑跳步”,恰恰是官方考官报告中反复强调需要避免的Lack of chain of reasoning 缺乏推理链。

所以,各位同学,要想在经济学Essay中取得突破,请务必在三个方面下功夫:画精细的图表,用贴切的实例,写完整的逻辑链。

记住,经济学的高分论述,往往赢在细节和深度。当你能够把每一个分析点都解释得条理清晰、论证充分时,你的专业性和逻辑性自然会给评分者留下深刻印象,理想的分数也便水到渠成。