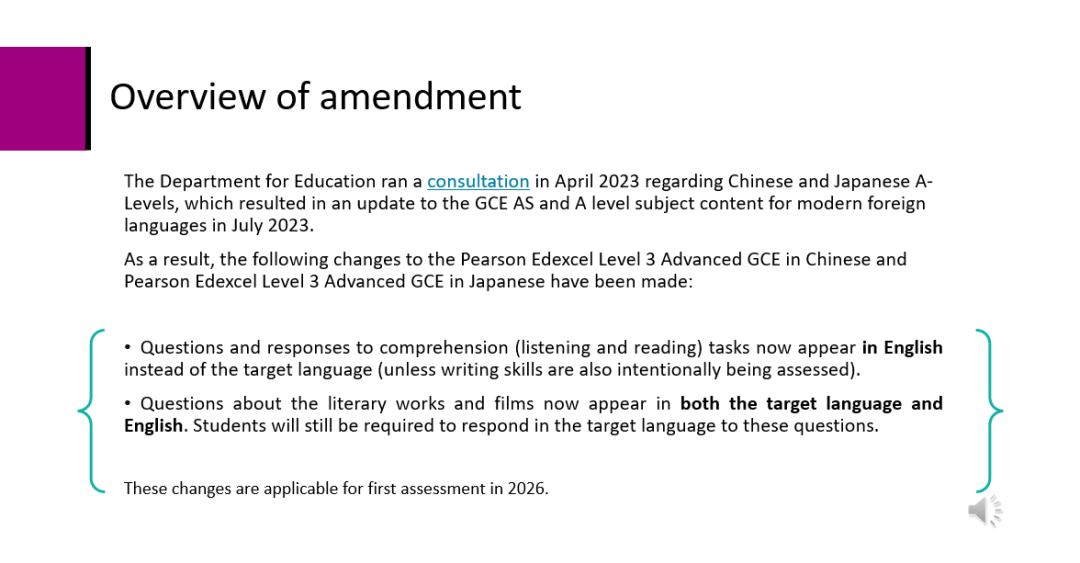

今天我们将带大家深入解析香港理工大学 应用社会科学系的博士生导师Prof.Bai,通过这样的“方法论”,让大家学会如何从了解一个导师开始,到后期更好地撰写套磁邮件及其他文书。

研究领域解析和深入探讨

教授目前担任香港理工大学应用社会科学系教授,同时兼任老年学与家庭研究中心主任,其研究聚焦于社会老年学的三个相互关联的核心领域:代际关系与老年家庭护理安排、积极老龄化与晚年主观幸福感,以及老龄化社会的社会政策和社会护理。

- 代际关系与护理安排研究教授深入探讨了亚洲文化背景下的家庭护理模式。其重要研究成果包括开发和验证了"Preparation for Future Care Needs Scale"(未来护理需求准备量表)的中文版本,这一工具专门用于测量中国老年人的护理计划过程。该研究不仅填补了跨文化护理计划测量工具的空白,更重要的是揭示了护理计划作为一种主动应对机制,能够有效预防或缓解护理阶段的潜在压力源。

教授的研究还特别关注了"代际绑定迁移"(intergenerationally tied relocation)现象,即来自中国大陆的老年父母跟随已移居香港的成年子女进行的迁移。这一研究领域具有重要的现实意义,特别是在当前中国内地与香港之间人员流动日益频繁的背景下。研究发现,这种迁移模式不仅涉及地理位置的变化,更深层次地影响了家庭护理循环和代际支持模式。

- 积极老龄化研究教授的工作体现了对老年人主观能动性的关注。通过采用photovoice(照片述说)方法,教授深入探讨了香港中国老年人的个人护理期望。这种参与式研究方法不仅赋予了老年人更多的话语权,还揭示了老年人在护理期望方面的复杂性和多样性。研究发现,老年人的护理期望不仅受到传统文化价值观的影响,还深受社会经济变迁和现代化进程的塑造。

- 社会政策与社会护理研究教授目前担任香港特别行政区政府社会福利咨询委员会和长者委员会的成员,直接参与老龄化相关政策的制定和咨询工作。这种"产学研"一体化的研究模式,使其研究成果能够更直接地转化为政策建议和实践指导。

精读教授所发表的文章

1. "Digital Literacy, Intergenerational Relationships, and Future Care Preparation in Aging Chinese Adults in Hong Kong"

2025年发表在Health & Social Care in the Community期刊

该研究探讨了数字素养如何通过代际关系质量间接影响老年人的未来护理准备,这一发现具有重要的理论和实践意义。

研究发现,数字素养对老年人未来护理准备的影响存在直接和间接两种路径,而间接路径主要通过代际关系质量发挥作用。更有趣的是,研究还发现家庭性别构成对这一影响机制具有调节作用,在性别平衡的家庭中,数字素养的直接和间接影响都更为强烈。这一发现挑战了传统的性别角色理论,为理解现代家庭护理模式提供了新的视角。

2."Childhood adversities and memory function in later life: the mediating role of activity participation"

2024年发表在BMC Geriatrics期刊

研究探讨了童年逆境对晚年记忆功能的影响机制。该研究采用了生命历程的视角,通过中介分析发现活动参与在童年逆境与晚年记忆功能之间发挥重要的中介作用。这一发现不仅丰富了对老年认知健康影响因素的理解,也为干预策略的制定提供了科学依据。

3."Internet Use, Intergenerational Ambivalence, and Subjective Well-Being among Chinese Urban Aging Adults"

2024年发表

研究关注了互联网使用对老年人主观幸福感的影响。研究发现,互联网技术的快速发展显著缩小了代际间的数字鸿沟,改变了老年人建立社交网络的方式。同时,农村向城市的迁移导致了老年人同居比例的下降,但代际团结得分仍然保持较高水平,这突出了强烈的孝道文化和家庭文化的持续影响。

教授的学术地位

根据Google Scholar的数据,教授的学术影响力指标显示其被引用次数达到1888次,主要研究领域包括积极老龄化与晚年生活质量、退休、老年健康与护理安排等。从学术计量学角度来看,教授在老年学领域已经建立了相当的学术声誉。

教授在过去五年中以主要研究者或联合研究者身份获得了超过3000万港元的外部研究资助,这一数字在香港乃至整个亚洲地区的老年学研究领域都是相当可观的。这不仅反映了其研究提案的质量和创新性,也体现了资助机构对其研究能力和学术声誉的认可。

教授的学术影响力还体现在其政策参与和社会服务方面。作为香港特别行政区政府社会福利咨询委员会和长者委员会的成员,教授直接参与了香港老龄化政策的制定和咨询工作。2021年,教授被任命为长者委员会成员,任期两年,这一任命体现了政府对其专业能力和学术贡献的认可。

教授还担任牛津大学人口老龄化研究所的访问学者,这一国际合作关系进一步提升了其在全球老年学研究网络中的地位。通过与国际顶尖研究机构的合作,教授不仅扩大了其研究的国际影响力,也促进了老年学研究的国际交流与合作。

在学术共同体中,教授的影响力还体现在其研究方法论的创新和理论贡献。其在"Preparation for Future Care Needs Scale"本土化适应方面的工作,为跨文化老年学研究提供了重要的方法论指导。这种跨文化研究工具的开发和验证,不仅推动了老年学研究的方法论发展,也为其他研究者提供了宝贵的研究工具。

有话说

基于对教授研究工作的深入分析,可以看出其研究体现了当代老年学研究的几个重要趋势和特征。

- 教授的研究体现了"生命历程视角"(life course perspective)的重要性。其关于童年逆境对晚年记忆功能影响的研究,充分体现了生命历程理论在老年学研究中的应用。这种长时间跨度的研究视角,有助于理解老年期各种问题的深层次原因,为制定更有效的干预策略提供科学依据。

- 教授的研究突出了"积极老龄化"(active ageing)理念的重要性。通过photovoice方法探讨老年人护理期望的研究,体现了对老年人主观能动性和参与权利的重视。这种研究取向不仅改变了传统的"老年人作为被动接受者"的刻板印象,也为老年服务的设计和提供提供了新的思路。

- 教授的研究体现了"数字鸿沟"(digital divide)在老年学研究中的重要地位。其关于数字素养对老年人未来护理准备影响的研究,揭示了信息技术在老年人生活中的重要作用。在数字化时代,老年人的数字素养不仅影响其获取信息和服务的能力,还直接影响其未来护理的准备和规划。

- 教授的研究体现了"家庭系统理论"(family systems theory)在老年学研究中的应用。其关于代际绑定迁移的研究,深入探讨了老年人迁移决策中的家庭因素。这种研究视角认识到,老年人的行为和决策不能脱离其家庭系统来理解,需要考虑家庭内部的复杂关系和相互影响。

博士背景

Sociology Li,985社会学系博士生,专注于城乡发展与社会治理研究。擅长运用定量与定性相结合的研究方法,探索中国快速城市化进程中的社会变迁和治理创新。在研究数字化时代社区参与和社会资本重构方面取得重要突破。曾获国家奖学金和中国社会学会优秀论文奖。研究成果发表于《中国社会科学》和《American Journal of Sociology》等重要期刊。