导师简介

如果你想申请美国康奈尔大学 人文学系博士,那今天这期文章解析可能对你有用!今天Mason学长为大家详细解析康奈尔大学的Prof.Blackburn的研究领域和代表文章,同时,我们也推出了新的内容“科研想法&开题立意”,为同学们的科研规划提供一些参考,并且会对如何申请该导师提出实用的建议!方便大家进行套磁!后续我们也将陆续解析其他大学和专业的导师,欢迎大家关注!

作为康奈尔大学人文学科的Old Dominion基金会教授,布莱克本导师是佛教研究、南亚和东南亚宗教史、以及印度洋区域跨文化交流研究领域的杰出学者。导师在斯沃斯莫尔学院获得亚洲历史与宗教专业学士学位,随后在芝加哥大学神学院获得宗教研究硕士学位和宗教史博士学位,接受了严格的学术训练。

导师现任康奈尔大学亚洲研究系和宗教研究项目教授,其研究领域涵盖佛教制度史、政治经济学、思想史和文学,尤其关注第二千年斯里兰卡(前称兰卡)的知识政治中心,以及缅甸、泰国和印度等地区,并研究塑造这些联系的循环过程。

研究领域

布莱克本导师的教学和研究兴趣主要集中在以下几个相互关联的领域:

- 佛教制度史与政治经济学导师关注佛教机构如何在特定的政治经济环境中发展演变,尤其关注僧伽(佛教僧侣社区)组织与政治权力的互动关系。这一研究方向体现在导师对斯里兰卡佛教历史的深入研究中,特别是探讨殖民时期和现代性背景下佛教机构的转型。导师对佛教"政治技术"的研究提供了理解宗教如何影响国家治理和政治合法性的新视角。

- 跨区域佛教网络与流动性导师特别关注印度洋区域内的佛教网络与交流,研究僧人、文本和思想如何跨越地理和政治边界流动。这一研究兴趣体现在导师对10-15世纪间僧侣流动性变化的研究,以及对斯里兰卡佛教如何影响东南亚地区的分析。导师的课程"Buddhists in Indian Ocean World: Past and Present"(印度洋世界的佛教徒:过去与现在)直接反映了这一研究兴趣。

- 佛教文本实践与思想史导师对佛教文本如何被创作、传播、解释和应用有深入研究,特别是巴利文传统在南亚和东南亚的发展。导师的研究既关注文本的物质性(如手稿和铭文),也关注文本在佛教知识传承和教育中的功能。这一兴趣体现在导师对18世纪斯里兰卡僧院文化中佛教学习和文本实践的研究,以及对斯里兰卡寺庙手稿收藏的调查中。

- 佛教现代性与政治参与导师近期研究转向了现代佛教思想与实践,特别是佛教如何回应和适应现代政治与社会变革。导师的课程"Buddhism and Politics in South and Southeast Asia"(南亚和东南亚的佛教与政治)以及"Buddhist Moderns: Visions of Human Flourishing"(现代佛教:人类繁荣的愿景)探讨了佛教传统如何参与当代政治和社会议题。

研究分析

1. 《Buddhist Technologies of Statecraft and Millennial Moments》

发表于《History and Theory》

论文探讨了佛教如何作为一种"国家治理技术",特别是在历史转折点("千年时刻")发挥作用。导师分析了佛教传统中的特定元素如何被统治者用来维护政治秩序,同时也可能为反抗现存秩序提供资源。通过考察佛教文本、仪式和制度实践,导师展示了宗教与政治权力之间的复杂互动关系,以及这种互动如何随着历史条件的变化而转变。这一研究为理解宗教在前现代和现代国家形成中的角色提供了新的理论框架,对宗教史和政治史学者均有重要启示。

2. 《Buddhist Connections in the Indian Ocean: Changes in Monastic Mobility, 1000-1500》

发表于《Journal of the Economic and Social History of the Orient》

论文考察了1000-1500年间印度洋区域佛教僧侣流动性的变化模式。导师运用丰富的历史文献和铭文资料,追踪了跨区域佛教网络的发展,特别关注斯里兰卡僧伽与东南亚佛教社区之间的联系。研究表明,这一时期僧侣流动的性质和规模发生了重要变化,反映了更广泛的政治经济转变和海上贸易网络的重组。这项研究对理解前现代亚洲的宗教网络、知识流通和文化交流提供了新视角,也为当代全球化背景下的宗教流动研究提供了历史参照。

3. 《Ceylonese Buddhism in Colonial Singapore: New Ritual Spaces Specialists, 1895-1935》

发表于《ARI Working Paper Series》

论文研究了19世纪末至20世纪初斯里兰卡佛教在殖民时期新加坡的发展。导师通过考察新的仪式空间创建和宗教专家的角色,分析了斯里兰卡佛教如何适应殖民环境并在海外华人和南亚裔社区中扎根。研究揭示了殖民地环境下宗教实践的转变,以及跨文化接触如何塑造现代佛教认同。这一研究不仅填补了东南亚佛教史的空白,也为理解现代全球佛教网络的形成提供了重要线索,对宗教社会学和移民研究有重要启示。

4. 《Writing Buddhist Histories from Landscape and Architecture: Sukhothai and Chiang Mai》

发表于《Buddhist Studies Review》

论文提出了一种创新的方法,通过分析景观和建筑来重构佛教历史。导师以泰国的素可泰和清迈为案例,展示了物质文化如何作为历史资料补充文本记录的不足。研究阐明了佛教圣地的构建如何反映和强化特定的历史叙事和权力关系,同时也作为集体记忆和身份认同的载体。这一研究方法学上的创新为佛教史和建筑史研究提供了新的对话空间,也为文化遗产保护和理解提供了更丰富的解释框架。

5. 《Notes on Sri Lankan Temple Manuscript Collections》

发表于《Journal of the Pali Text Society》

论文是导师对斯里兰卡寺庙手稿收藏的详细调查。通过实地考察和档案研究,导师记录并分析了各寺庙保存的重要佛教文本,评估了这些收藏的内容、状况和历史意义。研究不仅提供了珍贵的文献目录,也探讨了手稿收藏如何反映特定寺庙的历史、教学传统和学术网络。这一研究为巴利文学研究提供了重要资源,同时为理解前现代佛教知识传播和保存机制提供了新视角,对文本学和知识史研究有重要价值。

6. 《Looking for the Vinaya: Monastic Discipline in the Practical Canons of the Theravada》

发表于《Journal of the International Association of Buddhist Studies》

论文考察了上座部佛教传统中律藏(僧侣行为规范)的实际应用。导师通过分析教育课程、注释传统和仪式实践,探讨了正式经典和"实用经典"之间的关系,即僧侣实际学习和应用的文本与完整经典之间的差异。研究揭示了佛教传统如何通过选择性强调和解释特定文本来适应不同的历史和文化环境,从而在保持教义连续性的同时实现实践的灵活性。这一研究对理解宗教传统如何通过文本实践维持其连贯性和适应性提供了重要见解,为宗教研究方法论做出了贡献。

项目分析

1. 印度洋区域佛教网络研究项目

导师长期进行的研究项目之一是追踪和分析印度洋区域(特别是南亚和东南亚)的佛教网络。这一项目考察了10-16世纪间佛教僧侣、文本和思想的跨区域流动,关注政治权力、贸易网络和宗教机构如何共同塑造这些联系。项目采用多种语言的历史文献、铭文和考古证据,重建了前现代时期的宗教流动网络。这一项目对理解亚洲区域联系的历史发展提供了新视角,揭示了宗教网络在促进文化交流和知识传播中的关键作用。

2. 佛教与现代性研究项目

导师的另一个重要研究方向是探讨佛教与现代性的复杂关系,特别是殖民时期和后殖民语境下佛教传统的转变。这一项目考察了佛教如何回应西方殖民主义、民族主义运动和现代化进程的挑战,如何重新定义自身并参与现代社会和政治生活。《Locations of Buddhism: Colonialism and Modernity in Sri Lanka》是这一项目的主要成果,分析了斯里兰卡佛教如何在殖民遭遇中重新定位。项目的延伸包括对现代佛教改革运动、佛教与民族认同的关系,以及佛教在当代全球化背景下的新形式的研究。

3. 佛教与伊斯兰教比较研究项目

导师与R. Michael Feener合作进行的项目比较研究了南亚佛教和伊斯兰教传统,特别关注两大宗教传统的组织结构、知识传承和社会影响。这一创新性的跨宗教研究项目打破了传统的学科界限,探索了不同宗教传统如何在共享的地理和历史空间中互动、竞争和相互影响。项目成果《Buddhist and Islamic Orders in Southern Asia: Comparative Perspectives》汇集了跨学科学者的贡献,为理解南亚复杂的宗教景观提供了新视角。这一研究不仅丰富了各自宗教传统的研究,也为宗教间对话和比较宗教研究方法论提供了范例,对当代多元宗教社会中的宗教研究有重要启示。

研究想法

1. 数字人文与佛教文本遗产

随着数字技术的发展,将导师对佛教手稿和文本传统的研究与数字人文方法相结合,可以开辟全新的研究视角。具体构想包括:

- 巴利文手稿的数字档案与网络分析:建立南亚和东南亚巴利文手稿的综合数字档案,运用网络分析方法追踪文本传播路径和僧侣网络,揭示前现代佛教知识传播的复杂图景。这一项目可以扩展导师在《Notes on Sri Lankan Temple Manuscript Collections》中的工作,结合计算方法识别文本变异和传承谱系。

- 多模态数字方法重构佛教历史空间:结合GIS技术、3D建模和文本分析,重建历史上的佛教圣地和僧院网络,探索物理空间和文本传统的互动关系。这一研究可以拓展导师在《Writing Buddhist Histories from Landscape and Architecture》中的方法,为佛教物质文化研究提供新工具。

2. 环境变化背景下的佛教网络与适应

将导师对印度洋佛教网络的研究与当代环境挑战相结合,探索宗教传统如何应对气候变化等全球性问题:

- 佛教生态思想与实践的历史演变:考察南亚和东南亚佛教传统中的生态思想资源,分析不同历史时期佛教徒与自然环境的关系模式,为当代环境伦理提供历史视角。这一研究可以建立在导师对佛教思想史的深入理解基础上,探索传统智慧对当代挑战的启示。

- 气候变化背景下的佛教圣地与仪式适应:研究气候变化如何影响南亚和东南亚的佛教圣地和仪式实践,以及宗教社区如何适应这些变化。这一研究可以结合导师对佛教物质文化和仪式空间的关注,揭示宗教传统在面对环境危机时的弹性和创新。

3. 数字时代的佛教跨国网络

拓展导师对佛教网络的研究,考察数字媒体如何塑造当代全球佛教社区:

- 社交媒体与当代佛教权威的建构:分析数字平台如何改变佛教知识传播和权威建构的方式,考察传统僧侣机构与新兴网络社区的互动。这一研究可以将导师对传统佛教知识结构的理解与当代媒体研究相结合,探索宗教权威在数字时代的转型。

- 虚拟朝圣与全球佛教认同:研究数字技术如何创造新的佛教朝圣和修行形式,以及这些虚拟实践如何与传统物理空间的神圣性建构互动。这一研究可以扩展导师对佛教圣地和空间实践的关注,考察数字媒介如何重塑宗教体验和认同。

4. 比较宗教视角下的去殖民化与传统复兴

基于导师对佛教与伊斯兰教比较研究的工作,探索后殖民语境中的宗教传统复兴:

- 南亚多宗教语境中的传统知识体系去殖民化:比较研究佛教、印度教和伊斯兰教传统如何在后殖民时期重新评估和复兴本土知识体系,挑战殖民时期建立的知识霸权。这一研究可以建立在导师对殖民主义与佛教现代性的分析基础上,拓展至更广泛的比较宗教视角。

- 神圣语言的现代复兴与教育创新:考察巴利文、梵文和阿拉伯文等传统宗教语言在当代教育体系中的复兴尝试,分析传统语言学习如何与现代教育理念和技术融合。这一研究可以拓展导师对佛教文本实践的关注,探索传统知识传承在现代语境中的创新形式。

申请建议

1. 学术背景与能力准备

- 跨学科知识结构:导师的研究跨越宗教学、历史学、文献学和区域研究等多个领域。申请者应培养扎实的跨学科知识基础,特别是宗教研究的理论框架、历史研究方法以及南亚或东南亚区域的基本知识。

- 语言能力:导师的研究涉及多种语言文献,特别是巴利文资料。申请者应至少掌握一门与研究相关的古典语言(如巴利文、梵文或古典僧伽罗语)或现代南亚/东南亚语言,并展示对多语言资料进行研究的能力或学习计划。

- 方法论训练:申请者应展示文本分析、历史考证、田野调查等多种研究方法的基本训练。特别是档案研究经验、手稿解读能力或物质文化分析能力将是重要优势。

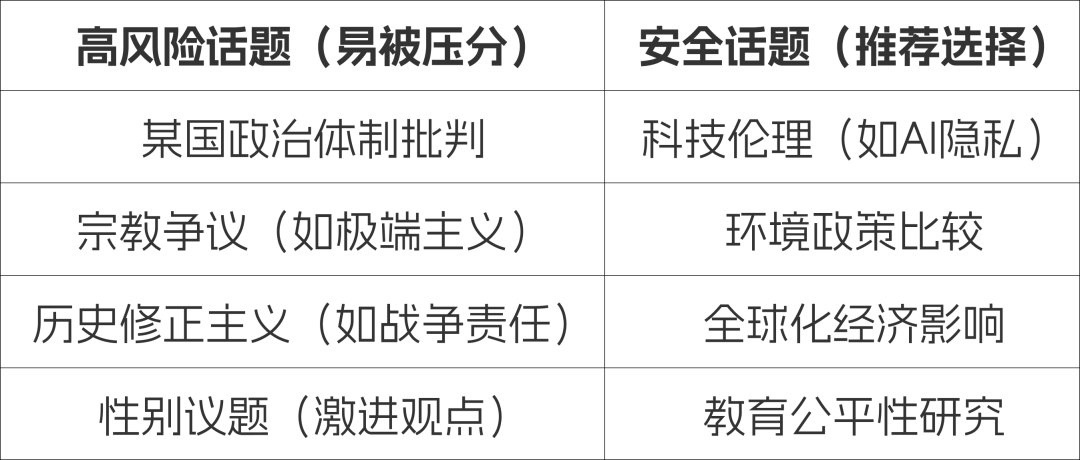

2. 研究计划设计

- 明确定位研究主题:研究计划应与导师的研究领域有明确联系,但避免简单复制。可以考虑将导师的研究框架应用于新的地理区域、历史时期或文本传统,或从新的理论视角重新审视导师已研究的主题。

- 强调原创贡献:清晰阐述您的研究将如何填补学术空白或提供新视角,特别是如何推进导师已建立的研究方向。例如,扩展印度洋佛教网络研究至新的区域联系,或将导师的佛教政治分析框架应用于当代语境。

- 结合文本与语境:研究计划应体现导师强调的文本与历史社会语境相结合的研究取向。避免纯粹的文本分析或抽象理论讨论,而应展示如何将特定文本或实践置于其历史、政治和社会背景中理解。

- 方法论反思:展示对研究方法的自觉反思,说明计划采用哪些具体方法收集和分析资料,以及这些方法如何适合您的研究问题。特别是如何整合文献研究与物质文化分析、如何处理多语言资料等。

3. 申请材料准备

- 个人陈述策略:个人陈述应清晰展现您的学术发展轨迹和研究兴趣如何与导师的工作相契合。提及特定的导师著作或论文并说明其如何影响了您的思考,同时避免过度赞美或空泛表述。

- 写作样本选择:提交能展示您分析能力和写作风格的最佳学术写作样本。理想的样本应与佛教研究、南亚/东南亚宗教史或相关领域有关,展示您处理原始资料、应用理论框架和参与学术对话的能力。

- 推荐信安排:寻求能够评价您在宗教研究、亚洲研究或历史研究方面能力的推荐人。理想的推荐人应了解导师的研究领域,能够具体说明您如何适合在导师指导下开展研究。

4. 学术准备与联系

- 熟读导师著作:深入研读导师的核心著作,特别是《Buddhist-Inflected Sovereignties Across the Indian Ocean》、《Locations of Buddhism》和《Buddhist Learning and Textual Practice》等专著,以及关键论文如《Buddhist Technologies of Statecraft》和《Buddhist Connections in the Indian Ocean》。准备在申请材料和可能的面试中展示对这些作品的理解。

- 掌握相关学术动态:关注与导师研究相关的最新学术发展,特别是佛教研究、南亚宗教史和印度洋研究领域的新成果和理论争论。这将帮助您将自己的研究计划置于当前学术对话的语境中。

- 尊重研究伦理与文化敏感性:在研究计划和与导师的交流中,展示对研究伦理和文化敏感性的自觉意识,特别是在处理宗教文本、实践和社区时的尊重态度。这一点对研究宗教传统特别重要。

博士背景

Chronicle Zhou,985历史学院博士生,专注于中国古代政治制度和社会变迁研究。擅长运用数字人文技术和跨学科方法,探索历史文献中的潜在模式和长期趋势。在研究唐宋时期官僚制度演变方面取得重要突破。曾获国家奖学金和中国历史学会优秀青年学者奖。研究成果发表于《历史研究》和《Journal of Chinese History》等重要期刊。