模联、辩论赛、短期支教……你的孩子是否也困在这些“标配”活动里?“活动同质化”,是今天每个申请美本的中国家庭都无法回避的难题。

更现实的是——活动越多,不等于胜算越大。 在竞争白热化的今天,名校早已看腻了“为简历而做”的套路。

究竟哪些活动是招生官眼中的“减分项”?如何用真实、独特的经历打造不可替代的申请形象?我们邀请了来自哈佛、卡耐基梅隆和纽约大学的资深导师分享他们心中真正有价值、有辨识度的课外活动应该是什么样。

Kat

纽约大学 前招生办助理主任

牛津大学 硕士

纽约大学 学士

Dave

普利策奖获得者

哈佛大学 尼曼学者

布朗大学 学士

Mustafa

卡内基梅隆大学 前招生官

卡内基梅隆大学 学士

三大“套路化”活动类型解析

套路一:短期义工/泛泛志愿服务

“一周海外义工”、“海滩清洁”、“食物银行打包”……这些活动听起来充满爱心,却是招生官眼中最常见的“老套路”。

问题不在于活动本身,而在于其缺乏深度和持续性。

机构前招生官顾问、纽约大学前招生办助理主任Katerina老师表示,她最常见的就是“泛泛志愿服务”,因为从这样的描述中“看不出任何长期投入、带来的影响或明确动机。”她一针见血地指出,这种活动给人的感觉就像是“为了申请而做的打卡任务”。

机构升学导师、普利策奖获得者、哈佛大学尼曼学者Dave老师的观察更直白:“每年我都会读到学生写‘在食物银行整理物资’,然后附上一句千篇一律的‘这次经历让我体会到帮助他人的快乐’。”这种缺乏深度的描述,恰恰暴露了活动的“模板化”。

那么,什么样的服务才有意义?

机构前招生官顾问、卡内基梅隆大学前招生官Mustafa老师给出了方向:“短期国际义工项目远不如长期、扎根本地的志愿服务……能在你真正属于的社区里创造实质性改变,这才最有价值。”与其追求“高大上”却流于表面的经历,不如专注身边能带来真实影响的事。

套路二:“模板式”学校社团与荣誉协会

很多学生以为,只要简历上写着“学生会主席”或“国家荣誉协会成员”,就能自动赢得招生官的青睐。但现实恰恰相反——头衔本身毫无意义,关键是你做了什么。

Katerina老师讲得非常直接:“我们更关注的是你在这个角色里完成了什么,而不是你拿了什么头衔。” 如果只是挂名,却没有实际贡献,这样的经历反而会让申请显得空洞。

Dave老师则更加犀利地指出,有些组织每月开会一次、交点会费就能加入,所谓的“服务要求”也是走个过场。这类活动或许能让家长得到一点心理安慰,但在招生官眼中几乎没有分量。

套路三:挂名式非营利组织创办

近年来,一种“高端”操作在申请家庭中流行——帮孩子创办一个非营利组织(NPO),做个网站,筹点捐款,然后写在简历上。听起来很厉害?但招生官可没那么好糊弄。

Dave老师直接戳破本质:“这其实就是一种‘申请包装’……关键问题是:等你进了大学,这个项目还会继续吗?”如果答案是否定的,那所谓的“创始人”头衔,不过是又一层镀金包装,经不起推敲。

真正的影响力不在于“成立”了什么,而在于是否持续、是否真实、是否真正解决了某个问题。否则,再华丽的NPO,也只是一个容易被识破的“申请道具”。

如何打造真正有辨识度的课外活动

了解了哪些是“雷区”,我们更需要知道,真正有竞争力的课外活动应该是什么样的。我们的顾问们从成千上万份申请中,总结出了三个核心原则。

原则一:从“重量”到“重质”,追求深度与影响力

首先要改变一个惯性思维:与其把时间分散在十几个“蜻蜓点水”的项目上,不如专注在两三件你真正热爱、愿意长期投入的事情上。

Mustafa老师的建议是“重质不重量”。不要满足于只是一个“成员”,而要成为那个“组织了”“带领了”“创建了”或“扩展了”某件事的人。

比起简单写“加入了环保社”,更有力的表达是:你组织了一项校园回收计划,一年内减少了多少垃圾,动员了多少同学参与。这样的成果,既具体又可衡量,才能真正让人信服。

原则二:真诚至上,让活动服务于“你”的故事

很多学生和家长会下意识地问:“这个活动加不加分?”但Mustafa老师提醒大家,招生官更想看到的是你是谁,而不是你扮演成谁。那些真正属于你的兴趣,哪怕看起来有点冷门,反而更容易让人记住。

他鼓励学生拥抱自己的独特性,因为“那些独特、有点‘怪’的兴趣,反而比一堆千篇一律的社团更容易被记住。” 这番话足以打消许多家长对于孩子兴趣“不够主流”的顾虑。一个痴迷于研究本地昆虫的学生,可能远比第100个参加模联的学生更让招生官好奇。

原则三:构建体系,展现全面而专注的形象

如果说单个活动是点,那么一份出色的活动列表则是由点连成的线,共同勾勒出你的申请形象。这些活动应该形成一个有机的整体,共同讲述一个关于你是谁、你关心什么、你能力如何的完整故事。

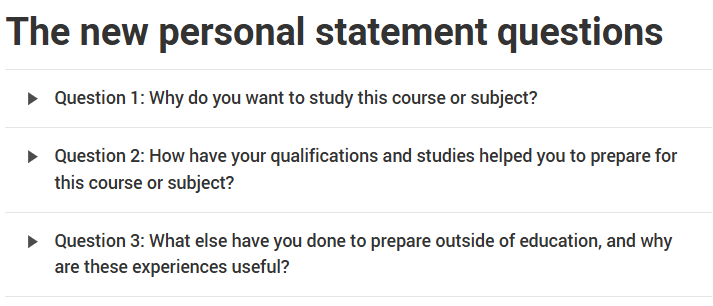

对此,Katerina老师提供了一个非常实用的活动规划框架:

- 4到5个活动与你的目标专业方向相关联,以体现你的学术热情与探索

- 3到4个活动能展现你的领导力,记住,这指的是发起项目、影响他人的实际作为,而非空洞的头衔

- 2到3个活动则应体现你的志愿精神,展现你对社区和社会的责任感

正如她所说:“最好的课外活动,是那些能融入你‘申请形象’的部分,是你故事的一环。” 换句话说,真正优秀的活动,不是为了填表格而存在的,而是从你的兴趣出发,沿着目标不断深入、拓展,最终成为你故事中的一条关键线索。

顶尖大学寻找的,从来不是一份看起来完美的“活动清单”,而是一个真实、有热情、有思想、有行动力的未来成员。招生官想看到的,不是你做了多少,而是你为什么去做,以及你最终带来了怎样的改变。

你的孩子是否也有一个看似“冷门”甚至“古怪”的兴趣,不知如何把它转化为吸睛的申请亮点?你是否正为如何规划出一组兼具学术关联、领导力与社会责任感的活动组合而感到困惑?

这正是我们团队可以为你提供专业支持的地方。我们的资深顾问来自哈佛、卡内基梅隆、纽约大学等顶尖院校,将一对一帮助孩子:

- 挖掘独特兴趣,打造无法复制的个人故事

- 设计高影响力活动,避免“套路化”陷阱

- 串联学术与个性,呈现全面而专注的申请形象