对于新来港的家庭来说,为子女选择教育路径无疑是一场艰难的“战役”。

面对香港独特的教育环境,家长们不仅要考虑孩子的成长需求,还要权衡家庭的经济状况、时间成本以及孩子的适应能力等诸多因素。

稍有不慎,就可能影响孩子的学业发展和家庭的和谐。

那么,如何在寄宿学校、跨境走读、在港租房这三种主流方式中做出明智选择呢?

三种教育路径的全方位对比

(一)香港寄宿学校

香港寄宿学校以其优质的教育资源、全方位的监管以及丰富的社交活动而备受瞩目。

年均费用在8万至40万港元之间,涵盖了学费和住宿费。

孩子无需通勤,学校提供24小时监管,注重全人教育,培养孩子的独立性和综合素质。

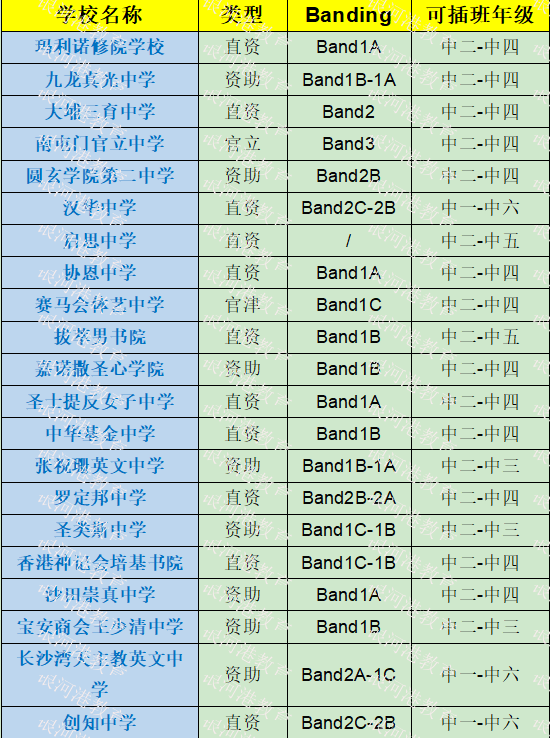

然而,寄宿学校的名额极为稀缺,全港仅有21所,竞争异常激烈。

部分学校还要求面试和学术筛选,这无疑增加了入学的难度。

这种方式更适合经济宽裕、孩子独立性较强且无法陪读的家庭。

(二)跨境走读

跨境走读是许多居住在深圳的家庭的首选。

每月通勤费用约1,000至2,000港元,相对较低。

孩子每天通勤时间约2至4小时,虽然保留了内地的生活圈,但通勤疲劳和课外活动受限是不可忽视的问题。

这种方式适合居住在深圳或口岸附近、孩子时间管理能力强的家庭。

然而,家长需要密切关注孩子的通勤安全和学习效率,避免因长时间通勤而影响孩子的身心健康。

(三)在港租房

在港租房或选择专业寄宿中心是一种兼顾学业与生活支持的方案。

租房月均费用在1.5万至2.5万港元之间。

通勤时间较短,通常不超过30分钟,择校也更为灵活。

然而,租房成本高,且可能需要家长陪读或托管服务。

从“跨境状元”案例中汲取经验

2025年DSE状元王苑廷的案例为我们提供了宝贵的启示。

王苑廷就读于香港道教联合会邓显纪念中学,在3个核心科目和选修科化学、生物和经济取得6科5**佳绩,成为本次DSE状元之一。

她每日通勤近2小时,却能利用碎片时间阅读新闻、学习经济知识,将通勤时间转化为学习资源。

这充分说明时间管理是跨境学童成功的关键。

香港教育注重“全人发展”,王苑廷参与手球队、演讲比赛,并运用AI辅助学习,体现了素质教育对综合能力的培养。

然而,她的成功并非普适,多数跨境学童因通勤疲劳而难以兼顾学业。

因此,家长在选择跨境走读时,必须充分考虑孩子的自律性和抗压能力。

个性化选择建议

(一)优先考虑寄宿学校的情况

如果孩子年龄在12岁以上,且目标是冲刺顶尖学校,如圣保罗男女中学或拔萃男书院,寄宿学校无疑是最佳选择。

申请策略上,建议提前1年准备,部分学校甚至要求小学六年级即寄宿一年。

提前规划不仅能增加入学机会,还能让孩子更好地适应寄宿生活。

(二)跨境走读的可行性条件

对于居住在深圳罗湖、福田等临近口岸的家庭,跨境走读是一个可行的选择。

但孩子必须具备较强的抗压能力和自律性,能够适应每日往返的通勤压力。

同时,家长需要密切关注孩子的学业进展,避免因通勤时间过长而影响学习效率。

在选择学校时,建议避开竞争激烈的校网,如元朗官立小学2024年跨境学额锐减至10个,选择如邓显纪念中学等近关口的学校更为合适。

(三)在港租房

对于低龄学童,租房陪读是更好的过渡方案。

家长可以选择校网周边的优质房源,如九龙塘、中西区,虽然租金较高(两房月租约2.5万港元),但能为孩子提供更稳定的学习环境。

决策的关键因素

在做出决策时,家长需要综合考虑经济成本、时间成本、家长参与度以及孩子的适应性。

寄宿学校的经济成本最高,但无需家长陪读,孩子独立性强;

跨境走读的经济成本最低,但时间成本极高,孩子需要自律且体力好;

在港租房的经济成本中高,时间成本低,家长需要部分陪读或托管,孩子的灵活性高。

根据家庭的实际情况,以下是一些具体的建议:

如果家庭经济宽裕且目标是冲刺名校,建议选择寄宿学校,并提前1年竞争名额。

如果居住在深圳且孩子自律性强,跨境走读是一个经济实惠的选择,但需优选近关口的学校。

对于低龄儿童,租房陪读是更好的过渡方案,后续可根据情况转为寄宿或跨境走读。

最后,重要提醒:香港寄宿学校申请通常在每年9-10月开放,2025年的学位已陆续截止。

无论选择哪条路径,家长都应该关注孩子的成长需求,为他们提供良好的学习环境和丰富的教育资源,帮助他们成长为具有国际视野和文化底蕴的优秀人才。

在多元文化的背景下,教育选择不再是一道简单的单选题,而是一道需要综合考量的多选题。

家长和孩子需要在探索中找到最适合自己的答案,让教育成为孩子成长的助力,而非束缚。