近几年,“人工智能”成了全球最火的词之一,机器学习、深度学习、数据科学相关的研究生项目也被认为是“就业金饭碗”。

然而,不少同学在读完硕士、投递 AI 岗位时,发现一个尴尬的现实,很多写着 AI Researcher 或 Machine Learning Scientist 的岗位,招聘要求都是 PhD preferred,甚至直接写 PhD required。这到底是为什么?硕士生真的无路可走吗?

先看清你的项目定位:你学的真的是“AI”吗?

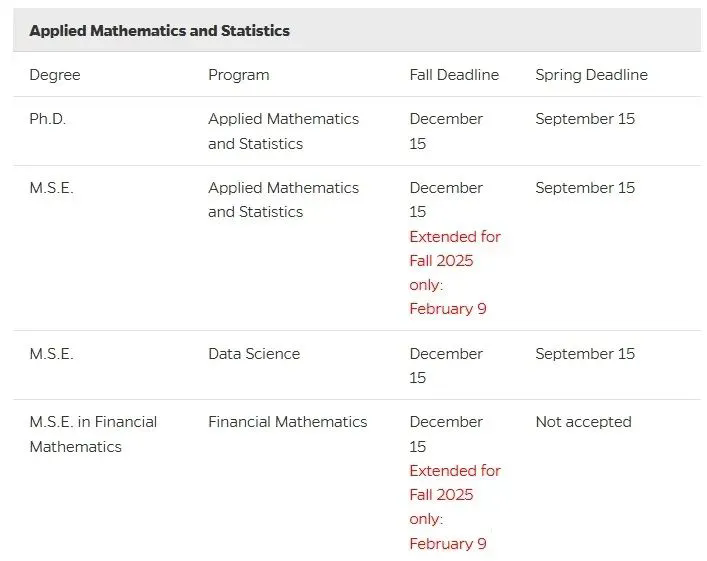

以 UCSD 的 ECE(电子与计算机工程)专业下的机器学习与数据科学方向(Machine Learning & Data Science, EC93)为例,虽然名字里有“机器学习”,但课程结构上其实更偏向数据科学,大量内容是概率统计、优化方法、信号处理、GPU 编程等,数学和建模基础很强,但缺少计算机科学方向的系统课程,比如数据结构与算法、分布式计算、系统设计等。

这种背景下,毕业生最契合的岗位往往是 数据科学家、数据工程师 等,而纯粹的机器学习工程师、深度学习工程师等 AI 工程实现类岗位,更倾向于招计算机科学专业的学生。

当然,这并不是说你没有机会进入这些岗位。如果在硕士阶段有意识地补充计算机基础课程,并配合强相关的科研项目或实习经历,也完全可以向机器学习工程师方向去冲。

AI 岗位到底分几类?

硕士和博士的竞争力差在哪?

人工智能相关岗位,从工作性质上大致可以分成四类,每一类所需的能力、学历要求都不一样。

第一类:研发类

这类岗位的关键词是创新,核心任务是开发全新的算法、推进模型理论。例如人工智能研究员(AI Research Scientist)、机器学习科学家(ML Scientist)等。

这类岗位需要扎实的数学、统计、机器学习理论功底和编程能力,往往还要求在顶会发表论文。用人单位更青睐博士毕业生,因为博士阶段的训练与科研成果正好契合岗位要求。

第二类:工程实现类

这类岗位的关键词是落地,重点是把 AI 技术应用到实际产品或系统中,比如机器学习工程师、深度学习工程师、AI 软件工程师等。

对硕士生来说,这类岗位是可直接竞争的,只要你有较强的软件工程能力、熟悉 AI 框架(PyTorch、TensorFlow 等)并能完成端到端的模型部署。

第三类:数据驱动类

这是 AI 的基础支撑岗位,重点是数据收集、清洗、特征工程、分析和可视化,比如数据科学家、数据工程师等。

硕士毕业即可进入,尤其适合有数据科学或统计背景的学生。

第四类:产品应用类

这类岗位强调行业结合,需要理解业务需求,把 AI 技术转化为可落地的解决方案,比如 AI 产品经理、AI 行业顾问、AI 解决方案架构师等。

本科或硕士毕业生都可胜任,但需要行业知识与沟通能力。

为什么很多公司更愿意招博士?

在当前 AI 就业市场“供大于求”、企业追求降本增效的背景下,一位博士既能做前沿研发,又能胜任工程实现,自然成了用人单位的“性价比之选”。这也是为什么很多 AI 科研类岗位标配博士学历。

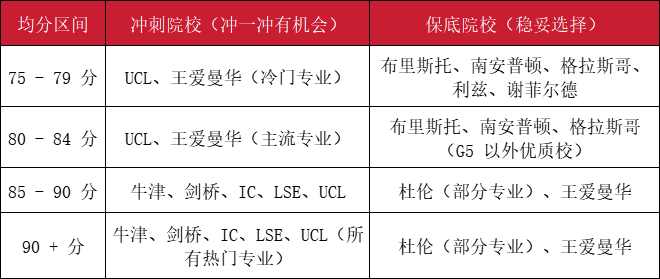

但这并不意味着硕士生就没有机会。对于工程落地、数据驱动、产品应用类岗位,硕士生依然有很大竞争力。通过针对性地补足短板,比如加强计算机系统能力、积累项目和实习经验,也能进入部分工程类或跨界应用类 AI 岗位。

给硕士生的建议

如果你的目标是研发类岗位,并且希望在 AI 领域长期深耕,那么读博会显著提升竞争力。

如果目标是工程实现、数据驱动或行业应用类岗位,硕士结合实习与项目经验也足以进入行业,不必为“非读博不可”而焦虑。

以 UCSD ECE MLDS 为例,建议在校期间抓住三点:

- 打好编程与系统基础:补上数据结构、算法、分布式系统等课;

- 积累相关可以和实习:最好能有端到端的模型开发与部署经验;

- 尝试行业结合:比如医疗 AI、金融 AI、机器人感知等,让简历更有亮点。

记住,AI 行业的岗位需求多元化,不是所有的 AI 工作都需要博士。关键是认清自己的学位背景、技能优势和职业目标,再去匹配最适合的路径。