在 2025-26 招生季,包括哥伦比亚大学、芝加哥大学、西北大学、约翰斯·霍普金斯大学、科尔比学院和圣路易斯华盛顿大学等多所美国顶尖高校,将首次接受由 Schoolhouse.world 出具的“对话作品集”(Dialogue Portfolios)作为本科申请的补充材料。

这个平台由可汗学院创始人萨尔·可汗(Sal Khan)共同创办,原本以线上同伴辅导闻名,如今推出了一个新功能——让全球高中生在一对一视频连线中,就移民、巴以冲突、气候变化、人工智能、枪支管控等“热点争议议题”进行引导式对话,并由双方互评同理心、尊重度和表达能力等指标,生成可提交给高校的官方作品集。

今天我们和大家详细聊一聊对话作品集是啥,以及大家关心的,如何把握这个趋势为自己的申请加分

Part 1、对话作品集产生的背景从种族因素转向思维方式考察

过去,美国一些顶尖大学在招生中会参考学生的种族背景,以促进校园的多元化。但2023年最高法院裁定禁止在招生中直接考虑种族,这条“多元化捷径”被堵上后,学校必须寻找新的评估维度。

“对话作品集”就是这种转变的一个具体体现:不再直接问“你是什么身份背景”,而是观察你在面对分歧时的思维方式与互动能力——比如你是否能倾听反对意见、是否会用理性而非情绪回应。

此外,这个变化背后还有现实压力:美国教育部近年来反复强调要提升观点多样性(viewpoint diversity),即校园内不同立场、不同价值观的共存。部分高校甚至在恢复联邦资金的协议中,被明确要求落实这一点。所以,推动考察学生的对话能力,也是在向政府表态:我们正在培养能和不同声音共处的未来公民。

Part 2、对话作品集如何呈现给招生官?

这个对话作品集的运作方式如下:

Step 1 :

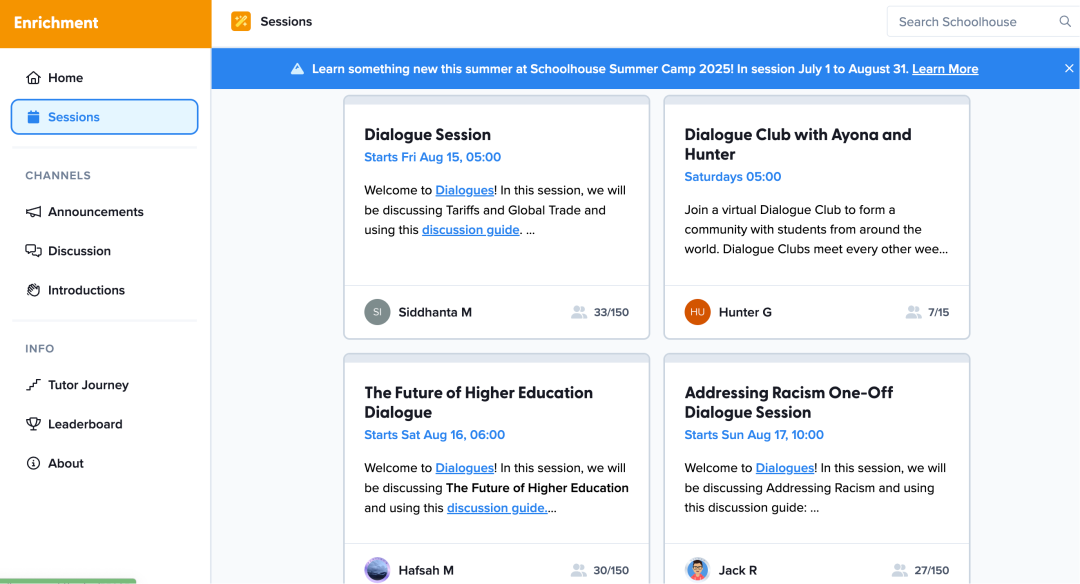

学生们注册Schoolhouse账号之后,可以自愿注册不同主题的Zoom对话,与来自全国各地(以及世界各地)的同学们进行交流,如图所示:

在对话期间,他们会与持相反观点的同学自动配对,讨论移民、气候、教育、性别、言论自由和巴以问题等棘手问题,然后倾听、质疑并反思。系统会提供一系列的问题清单,参与者也可以提出自己的问题。

Step 2 :

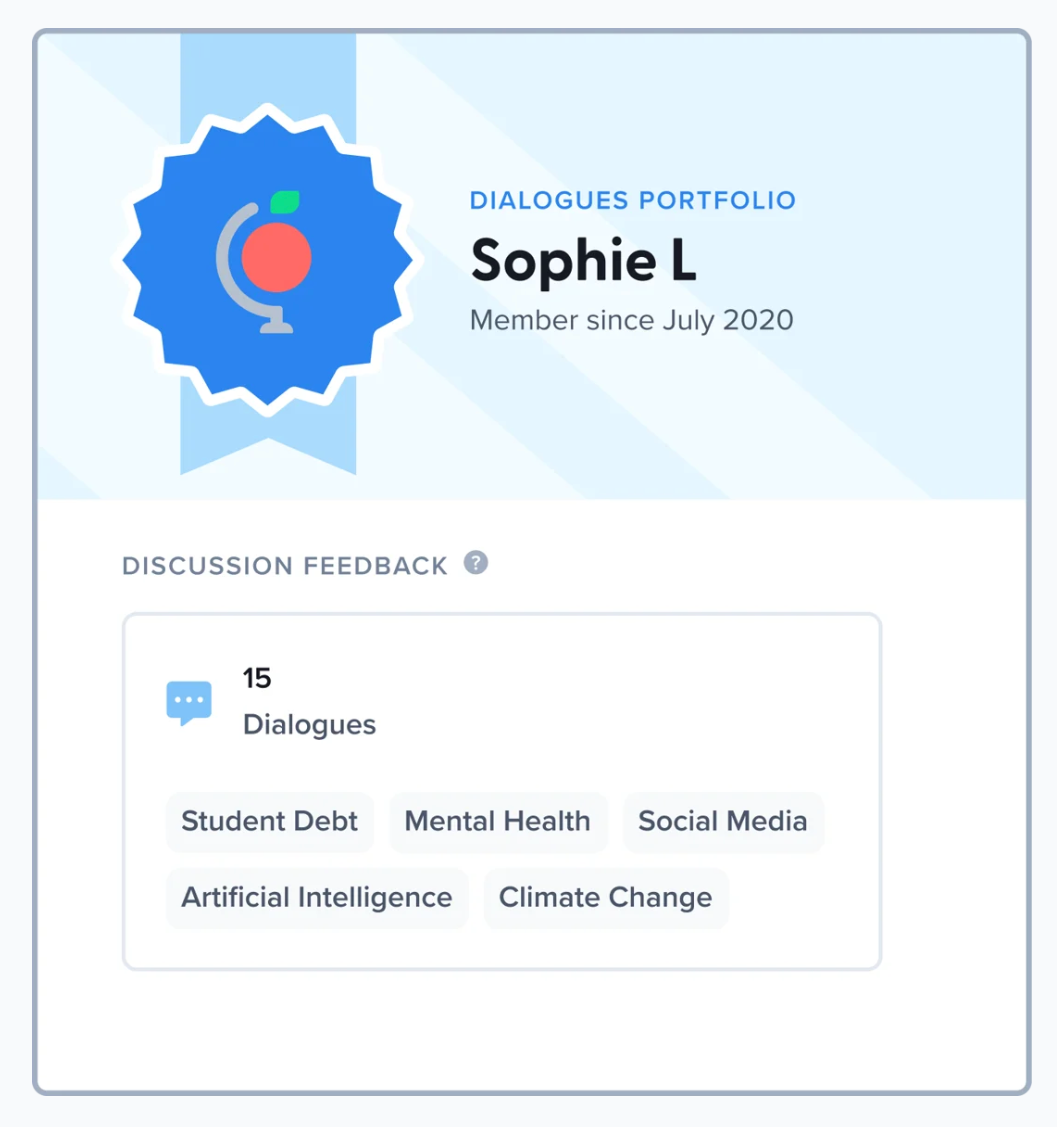

对话结束后,每位同学会收到一个问卷调查,将会对你对话伙伴进行评分,包括倾听能力、思维流畅度或求知欲等等,这意味着每个学生都会有一个自己的档案,显示你参与的对话主题、数量和他人对你评价的积极特质。

Step 3 :

每位同学需要完成至少3场对话以达到提交作品集的最低要求

Step 4 :

当你把你的portfolio提交给大学,在他们的视角中,招生官永远不会看到学生在这些对话中说了什么或想了什么,学生可以选择分享的是他们参加了多少场对话,以及同学们观察到的积极特质。

Part 3、对话作品集在申请中的优势

不同于传统的、可能显得刻板或过度润色的申请材料,“对话作品集”让申请者的声音真正鲜活起来。优势包括:

展现同理心、倾听、表达等人际交往能力

在 AI 生成文章盛行的时代脱颖而出

突出参与公共事务、辩论和批判性思考的准备度

证明在面对挑战性话题时的韧性与好奇心

对于来自弱势背景的学生,这也是一个有力的方式去传达成绩单中无法体现的观点与经历。

Part 4、接受对话作品集的大学

哥大是第一个采纳dialogue portfolio的常春藤大学,但并不是唯一一所接受dialogue portfolio的顶尖大学。事实上,已有多所大学的招生办成为SchoolHouse的「对话」平台的合作伙伴,认可该项目对于帮助大学理解全面地认识申请者的价值,这些大学还包括西北、芝加哥、约翰霍普金斯、圣路易斯华盛顿和文理学院科尔比。

Part 5、对中国学生来说,是机会还是挑战?

从招生趋势看,哥伦比亚大学引入“对话”作品集,传递出两个重要信号:

第一,美国顶尖高校正日益重视申请者的跨文化沟通力与公共讨论能力,而不再只看学术分数或传统活动。文明对话能力不仅关乎课堂讨论的质量,更直接影响校园氛围的多元与包容。

第二,这类新型补充材料降低了参与门槛。相比参与昂贵的科研项目或夏校,“对话”项目只需网络设备即可参与,扩展了申请者的评估面,有利于普通背景的学生。这意味着,未来的申请差异化不一定依赖昂贵资源,而更多取决于学生真实的思考与交流能力。

此外,从招生策略角度看,这也是哥大回应平权法案后无法直接询问学生种族以及AI代写带来的“文书真实性危机”的一种方式,为招生体系注入了新的“软能力”评估维度。这种越来越考察临场反应、讨论的趋势很可能会被更多精英大学效仿。

对于中国学生来说,“对话”作品集既是机会,也是挑战。机会在于,它为没有海外生活经历、缺乏本土热点讨论经验的学生,提供了一个低门槛展示沟通能力的平台。只要有网络,就可以与世界各地同龄人探讨公共议题,积累真实的跨文化交流案例,并在作品集中呈现出来。这类经历,比单纯背诵时事新闻、套话式辩论,更能打动招生官。

挑战在于,大部分中国学生平时较少接触多元化观点,容易在敏感话题上表达僵化或空洞。为了在“对话”中脱颖而出,学生需要提前训练三方面能力:信息输入的广度(了解不同立场的观点)、表达的真诚度(用个人经验和思考支撑观点)、倾听与回应的技巧(能在对方不同意时依然保持建设性交流)。

对于家长来说,这也是一个信号:未来顶尖美本申请,软能力的培养必须前置化,不能等到申请季才临时补救。鼓励孩子参与学校辩论社、模拟联合国、公益讨论会等活动,或在家庭中创造跨代、跨文化的对话场景,才能让孩子在这类新型评估中自然展现优势。