“让创意化为改变世界的力量”

Where ideas turn into impact

在最新的QS世界大学排名中,麻省理工学院(MIT)稳居全球第一,这是它连续第十二年位列榜首。位于美国马萨诸塞州剑桥市、隔河与哈佛大学相望的MIT,是全球科技与创新的代名词。

自1861年创立以来,MIT孕育了100多位诺贝尔奖得主、26位图灵奖得主,以及无数硅谷创业先锋。MIT不仅以工程、计算机和物理见长,还在经济学、政治学、建筑学等领域拥有独特影响力。MIT的校园氛围务实而开放:课堂之外是创业孵化器,实验室旁边就是跨学科团队。它不仅培养“科学家”,更在塑造解决现实难题的行动者。

麻省理工学院的强势专业

计算机科学与人工智能

(Computer Science and Artificial Intelligence)

MIT的计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)是全球计算机领域的圣殿。这里孕育了互联网基础协议、密码学突破和机器学习算法。课程设置从操作系统、编译原理到深度学习与机器人系统全覆盖,学生在本科阶段就能参与最前沿的科研。AI伦理、数据隐私和算法治理等议题也被纳入培养方案,使学生不仅是技术推动者,也是未来科技社会的建设者。

航空航天工程

(Aeronautics and Astronautics)

MIT的航空航天系被誉为“NASA的人才摇篮”。学院与波音、SpaceX、美国空军实验室有长期合作,学生能直接参与航天器、无人机、可持续推进系统的研发。MIT强调“从课堂到太空”的完整链条,学生常常在研究生导师团队带领下,将理论转化为可测试的飞行器或软件系统。MIT校友中,不乏宇航员、航空航天工业领军人物。

电子工程与计算机科学

(Electrical Engineering and Computer Science)

EECS是MIT规模最大、声誉最高的学系之一。该专业融合硬件与软件、物理与算法,课程涵盖量子计算、电路设计、半导体、机器视觉等。MIT EECS学生常常在实验室中推动技术边界,例如开发下一代芯片架构或探索量子通信网络。与硅谷的紧密联系,让这里成为创业与科研的“双引擎”。

经济学(Economics)

MIT经济系位居世界第一梯队,诺贝尔经济学奖得主数量仅次于芝加哥大学。与传统学术经济学不同,MIT注重数据分析与政策应用。其发展经济学、行为经济学和应用微观研究尤为领先,学生有机会参与全球减贫、教育公平和产业政策研究。MIT经济学培养的不只是理论家,更是能将模型应用于现实挑战的政策创新者。

麻省理工学院的知名校友

巴兹·艾德灵

阿波罗11号太空员

科菲·安南

前联合国秘书长

罗伯特·诺伊斯

英特尔创始人之一

麻省理工学院被忽略的冷门宝藏专业

科学、技术与社会研究

(Science, Technology, and Society)

STS项目探索科技如何塑造社会与文化。学生会研读技术伦理、科学史和政策分析,课程跨足哲学、人类学与工程。典型研究主题包括:AI与就业、核能与国际安全、数字平台与社会信任。这个冷门学科体现MIT的独特性:即便在最“理工”的校园里,社会思辨也同样重要。

建筑学(Architecture)

许多人不了解,MIT建筑系在全球学界有很高声望。它是美国第一批开设建筑学学位的大学之一。学院强调跨学科,将建筑与环境工程、城市规划、材料科学结合。学生既会绘制蓝图,也会用实验方法研究建筑可持续性和人机交互空间。MIT建筑学的独特气质,在于它将“理工逻辑”与“人文美学”并置,培养兼具设计思维与技术实力的建筑师。

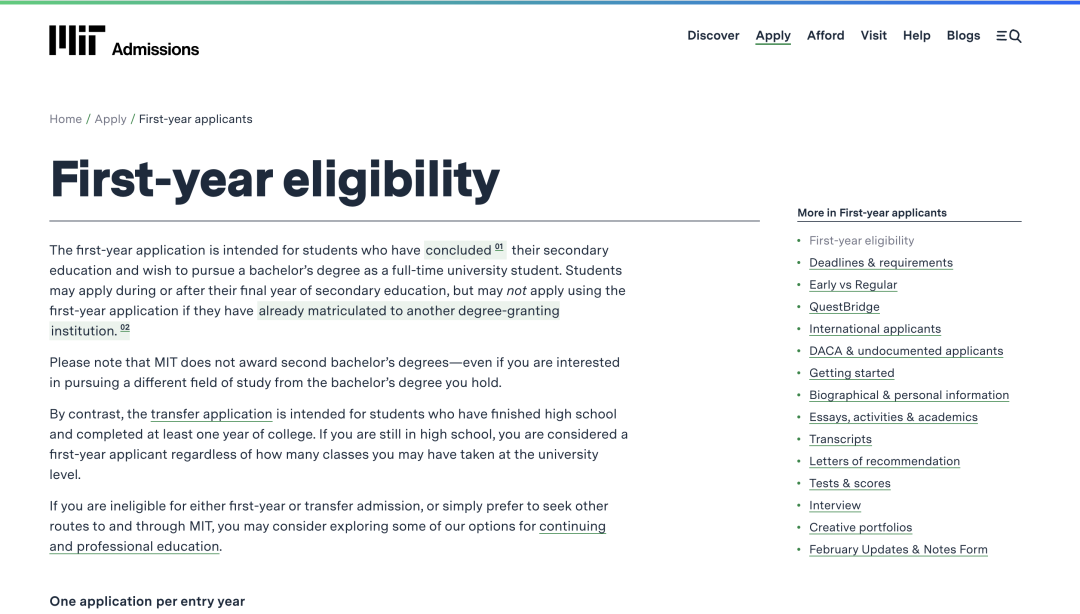

麻省理工学院的本科生申请

麻省理工学院的研究生申请

具体招生信息可看官网👇

https://www.mit.edu/

MIT的魅力不仅在于学术排名第一的光环,更在于它将“创造”作为文化基因。校内随处可见的黑客文化、开放的创业氛围,以及“Mens et Manus(头脑与双手)”的校训,定义了MIT的精神。学生可以在一天之内从理论课程走进实验室,再到隔壁创业孵化器验证产品。无论是设计火箭推进器,还是开发抗癌药物,MIT都提供了跨学科的土壤。对国际学生而言,这里是梦想与实践的交汇点,更是一所教会你如何把想法变成现实的大学。

MIT常被误解为“只会理工”的学校,但实际上,它培养的是既能写代码、也能思考社会问题的人才。比如前谷歌CEO埃里克·施密特,不仅是技术专家,也是全球科技治理的声音;联合国前秘书长科菲·安南,毕业于MIT的管理学院,带着科学理性推动国际合作。

MIT的独特之处在于,它不相信完美的象牙塔,而是坚信实验与失败是通向未来的必经之路。MIT学生常常说,“在这里,你永远不缺项目,只缺时间”。或许这就是MIT精神:勇敢地试错,迅速地创新,让一座校园成为人类未来的实验场。