想靠课外活动给申请加分,却总怕做了无用功?比如跟风报满活动,到头来仍不知道招生官真正看重什么;或是看着自己有限的时间和精力,纠结“到底做多少活动才算够”,反而陷入内耗。

这些让申请者困惑的问题,终于在2025年IACAC全球升学大会上,有了来自一线权威教育专家的清晰解答。让我们跟随美国北卡罗来纳大学教堂山分校、威廉姆斯学院等顶尖高校的招生官以及知名高中升学指导的视角,一起剖析课外活动与大学申请的深层关联。

从重新理解课外活动的核心定义、避开常见认知误区,到学会如何选对适配自身的活动、读懂招生官的评判逻辑,这份全球视角的干货内容,让你瞬间读懂课外活动的核心价值!

01、先搞懂❓

课外活动的定义与常见误区

1、什么是课外活动?答案其实很简单

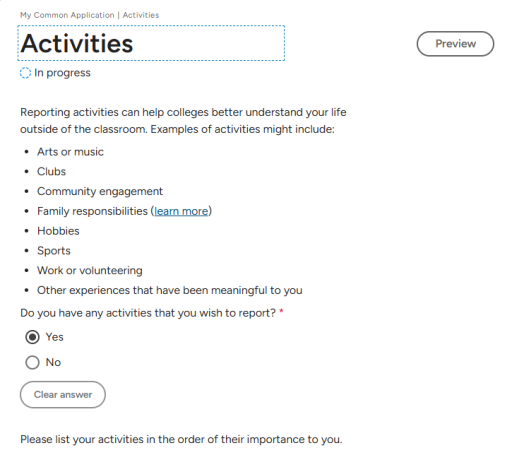

专家们给出了最直白的定义:“学生不在学校时,如何支配自己的时间”。在Common App中,课外活动的范畴远比想象中宽泛,不仅包括传统认知里的光鲜活动,更涵盖了贴近生活的真实经历,比如:

艺术/音乐、写作、各类社团、学科竞赛

社区参与、家庭责任(如照顾家人、分担家务等)

兴趣爱好、体育运动

兼职工作、志愿服务

其他对你而言有意义的独特经历

招生官通过这些活动,能看到课堂之外更鲜活、更完整的你——这才是课外活动的核心作用。

2、这些“常识”其实是误区

关于课外活动,很多学生和家长都存在固有认知偏差,专家们特别列出了需要警惕的7个误区:

❌误区1:美国大学会在申请中寻找特定的课外活动

没有所谓的“标准答案”,适合自己的才是最好的。

❌误区2:课外活动要么全面发展,要么深耕少数几项

无需刻意追求某一种模式,真实投入比形式更重要。

❌误区3:课外活动必须和意向专业挂钩

兴趣的多样性反而能体现你的全面性,不必强行绑定专业。

❌误区4:申请时一定要提交简历

简历不是必选项,若课外活动已在申请表、文书中充分体现,无需重复提交。

❌误区5:家庭责任/兼职工作,不如学校相关课外活动有分量

这类经历能体现你的责任感、抗压能力,同样是招生官关注的亮点。

❌误区6:必须在文书里写满所有课外活动

文书更注重深度而非广度,选1-2个有代表性的经历讲透即可。

❌误区7:必须做惊天动地的独特活动才能加分

平凡经历中的坚持与成长(如长期辅导低年级学生、坚持运营校报),反而更显真实。

02、学生视角👀如何找到适合自己的课外活动?

1、参考案例:优秀活动清单怎么写?

伦敦圣保罗学校某学生的活动清单值得借鉴,核心是:写清投入、体现成长、突出成果:

校园杂志《Black & White》:9年级撰稿人→12 年级主编,每周组织选题会、编辑10篇文章,与学校老师协作分发刊物,持续4年(6小时/周,30周/年)

社区辅导:9-11年级负责一对一物理辅导,12年级任活动负责人,招募25名新导师,持续4年(2小时/周,25周/年)

校足球队:9-11年级入选校队,12年级任队长,带领球队获3次联赛冠军,获学者运动员奖,持续4年(4小时/周,12周/年)

布朗大学夏校:11年级参加“领导力与全球健康”暑期项目,研究社会正义议题及全球疾病负担的生物心理社会因素(30小时/周,2周/年)

2、中国学生可参考的活动方向

结合国内场景,这些活动适合中国学生,能发挥优势且符合招生官期待:

文化艺术:校园文化艺术节

语言类活动:辩论、演讲

体育竞技:体育竞赛

学术提升:冬/夏令营(学分项目、科研)

社会实践:社区服务、志愿服务

兴趣拓展:社团

03、大学视角👀

招生官到底如何评判课外活动?

作为申请的最终审核者,来自美国北卡罗来纳大学教堂山分校和威廉姆斯学院的招生官分享了评判课外活动的核心标准,帮助申请者们找准努力的方向:

1、三个核心评判维度

真实性:招生官能通过文书、推荐信交叉验证活动真伪,包装出来的经历(如短期突击的“假科研”“假热爱”)很容易被识破;反而真实的小经历(如帮家里看店时自学理财),更能体现你的特质;

连贯性:兴趣是否贯穿始终?比如文书中说“关注教育公平”,活动列表里有“社区辅导”“乡村支教”,推荐信中老师也提到你“常帮同学补课”,这样的一致性会让招生官相信你的热情是真实的;

潜力价值:招生官不只看你“已经做到了什么”,更看你“能为大学社区带来什么”。比如你在高中组织过读书分享会,未来可能为大学的社团活动贡献力量;你在家承担照顾弟妹的责任,体现的责任感能帮你更好地融入大学集体生活。

2、来自UNC的重要提醒

北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC)在培训招生官时特别强调:

不会用统一标准评判全球学生的活动:比如非洲学生的社区农业帮扶、中国学生的学科竞赛、英国学生的Prefect(学生干部)经历,只要能体现你的投入和成长,都有价值;

科研经历需要有证据支撑:单纯参与过科研不算突出,若能提供在知名期刊发表论文/在校外会议展示成果/获得教授推荐信这样的证明,才算“高质量经历”;同时会关注科研时长——持续1-2年的长期研究,比几周的暑期短期项目更有分量。

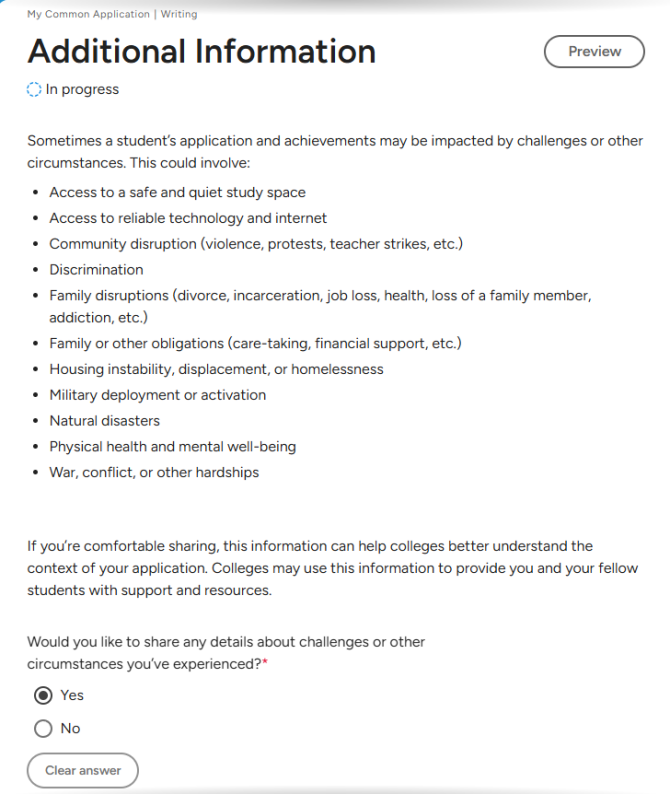

3、2025年关键新变化:“挑战与环境”问题要重视

2025年8月1日起,Common App更新了“挑战与环境”问题,学生可自愿分享影响自己活动选择的特殊情况,比如:

缺乏安静的学习空间、没有稳定的网络;

社区动荡(如暴力、教师罢工)、遭受歧视;

家庭变故(离婚、家人失业 / 离世)、需要照顾家人;

住房不稳定、身体健康 / 心理问题;

战争、自然灾害等。

若这些情况确实影响了你的课外活动,建议真诚分享:这不是找借口,而是帮招生官更全面地理解你的处境,甚至可能让大学为你提供额外支持。

04、给学生和家长的课外活动规划建议

给学生

主动挖掘隐藏经历:无论是承担家庭责任还是一些长期坚持的活动都可以体现能力,可以有意识地定期用文字梳理自己的经历,记录投入和成长;

用清晰的语言呈现活动:若参与的活动有本土特色(优秀学生代表/学科竞赛省一),在申请中简要解释其含金量(例如:省级学科竞赛一等奖(全省前5%)),避免招生官因不了解而低估;

让文书与活动相互呼应:选1-2个最有感触的活动写进文书,不要只罗列“做了什么”,更要写“为什么做”“遇到困难时怎么解决”“对自己有什么影响”;

接受不完美,关注成长:不用追求每个活动都当leader/每个竞赛必须拿奖,即使是普通参与者,只要能说清自己的贡献(如“在社团中负责设计活动海报,提升了宣传效果”),同样有价值。

给家长

不包办,多引导:别强迫孩子参加“你觉得好”的活动(如为了“加分”盲目刷奖),而是帮孩子梳理兴趣和优势,让孩子主动选择;

关注孩子的感受,而非外界的评价:若孩子因课外活动压力大(如同时参加3个竞赛,影响学业),及时帮TA调整节奏,而不是一味追求“多而全”;

帮孩子保存证明材料:比如活动照片、获奖证书、志愿者证明等,这些材料能帮孩子后续更高效地整理申请资料;

理解多元价值:别觉得只有学术类活动才有用。孩子承担家庭责任、做兼职工作,同样能培养责任感和抗压能力,这些都是大学看重的品质。

05、结语

正如William Bruce Cameron所说的:“并非所有重要的事物都能被量化,也并非所有能被量化的事物都重要。”课外活动的本质,是让你在课堂之外探索自我、学会成长。找到自己真正热爱的事,坚持下去,这份真诚与投入,远比光鲜的履历更能打动招生官。