深夜的图书馆灯火通明,一个男生疲惫地合上习题册,封面上“1800题”的字样被红笔狠狠划掉。这是他三个月内刷完的第二本题库。

然而当成绩公布时,醒目的“58分”像一记耳光打醒了他

为什么我这么努力,还是不及格?

这不是个例。

这正是当代大学生与硕博生群体的残酷缩影:

①“进度表演”成瘾:用朋友圈打卡、番茄钟数据、堆叠的习题册拍照,置换“努力”的即时满足感,却掩盖了大脑空转的真相;

②错题恐惧症:面对错题本能跳过,用新题的“已完成”标签麻痹自己,陷入“刷题量≠掌握度”的黑洞。

更令人心惊的是,92%的备考者在冲刺期陷入“假性进度”瓶颈,其中超37%因持续低效直接导致目标溃败。当“学习时长”沦为社交货币,当“题库通关”替代深度思考,这场看似悲壮的奋斗,早已在起点埋下了注定的败局。

想知道自己是否也掉进了这个陷阱?

想学会如何用科学方法让每一分努力都真正见效?

那就跟着老师一起拆解“假性进度”的真相,找到高效学习的密钥。

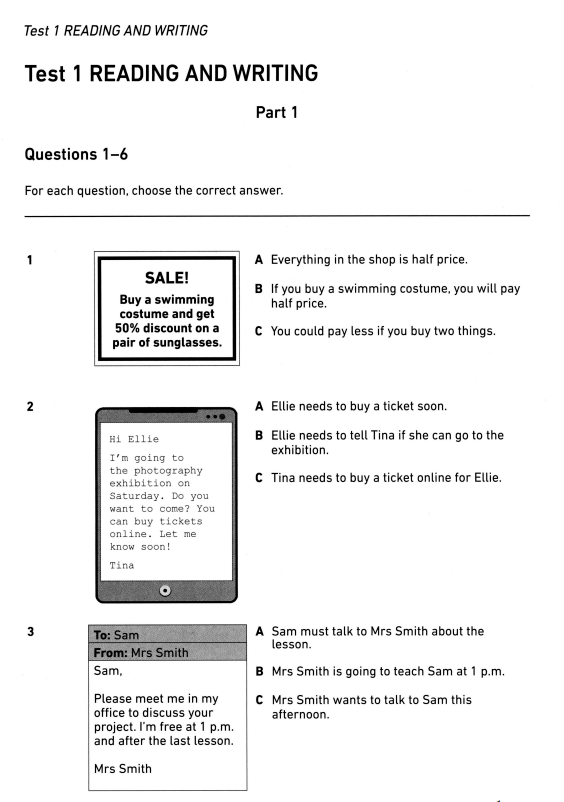

01、你刷的题,可能只是“自我感动”

假性进度并非懒惰,而是一种隐蔽的自我欺骗。“假性进度”是心理学和教育学中的一个概念,指的是看似努力,实则无效的学习行为。你以为自己在进步,实际上只是机械重复,大脑并没有真正的吸收知识。

它穿着勤奋的外衣,却结不出收获的果实。在2023年针对国美考研学生的研究中,学者们清晰勾勒出三类典型假性进度制造者:

(1)机械复制者

把笔记做得五彩斑斓,错题本整理得像艺术品,却从未让知识在脑中重构加工。一位备战中考的学生曾用整晚时间整理物理错题本,不同颜色标注得赏心悦目。当老师拿出一道同类题测试时,他依然束手无策——精美的笔记本只是知识的“停尸房”。

(2)虚假饱和者

每天学习10小时+,刷题量惊人,却逃避薄弱环节。某考研学生刷遍近十年真题,统计显示75% 的做题时间集中在已掌握题型,而对真正头痛的曲面积分题只做了不到10道。

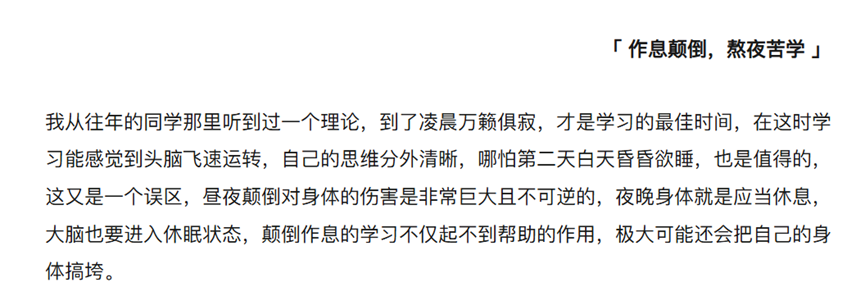

(3)时间殉道者

坚信熬夜=努力,在朋友圈晒凌晨三点的自习室定位。神经科学研究表明,连续熬夜72小时后大脑理解力下降40%,这种自我感动的牺牲换来的只是效率黑洞。

所以,你不是不努力,而是努力错了方向。

02、科学依据:为什么刷题不等于学会?

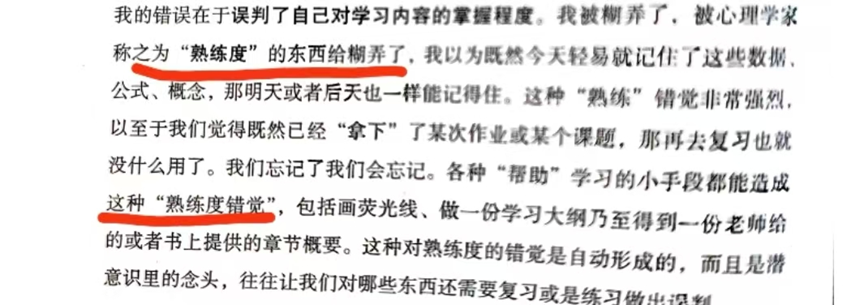

(1)“熟练度错觉”:你以为会了,其实只是记住了答案

2018年,《Psychological Science》的一项研究发现,学生在重复练习相同类型的题目时,会产生“熟练度错觉”。

当第五次翻开同样的专业书,那些划线的概念会产生“知识亲近感”。加州理工学院用眼动仪追踪发现:学生对高频接触的公式注视时间递减57%,大脑默认进入“已掌握”状态,实则跳过深度加工环节。

他们误以为自己掌握了知识,但实际上只是记住了解题步骤,而非真正理解原理。

案例:数学题刷了100道,但换一个问法就不会了;背了1000个单词,可写作时还是用不出来。

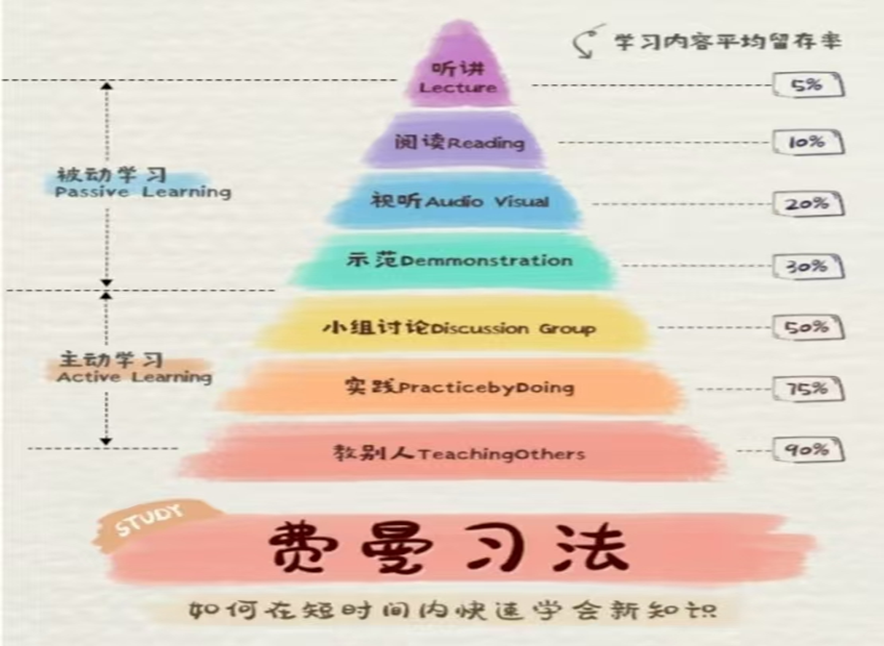

(2)“被动学习”vs“主动提取”

2014年,华盛顿大学的研究表明,被动学习(如反复阅读、抄写笔记)的效果远低于主动提取(如自我测试、讲解给别人听)。刷题时,如果你只是看答案、套公式,而没有主动思考“为什么这样解”,那你的大脑根本没有深度加工信息。

(3)“低效重复”:你的努力,只是肌肉记忆

2020年,剑桥大学的一项研究指出,机械重复会让人进入“自动模式”,就像打字时不用思考键盘位置一样。这种学习方式对短期记忆有帮助,但无法应对灵活变化的考试或科研问题。

03假性进度为何能蒙蔽高学历群体?

更令人警醒的是,这种现象在硕博群体中更为隐蔽。当我们观察某985高校理工科实验室时会发现:

一位博士生在文献海洋中挣扎半年,精读论文300余篇,开题时却被导师指出核心理论框架缺失;一位硕士生做了四版实验方案,汇报时才发现变量控制存在基础错误。

认知偏差在此扮演关键角色:

(1)完成即掌握错觉:勾选任务清单的快感欺骗大脑释放多巴胺;

(2)熟悉性陷阱:反复接触相同内容产生“早已掌握”的幻觉;

(3)成果可视化诱惑:偏爱做笔记、刷题等产出可见的行为。

“当我看到墨墨背单词里8000的词汇量统计,就误以为自己真能运用这些词了。”一位托福三战失利的学子苦笑道。这恰恰印证了认知心理学家的论断:识别≠回忆,理解≠应用。

04如何打破“假性进度”

(1)费曼学习法:用输出倒逼真理解

拒绝假学习,费曼学习法是非常行之有效的。

简单来说,你可以在脑海中幻想自己是一位教授,把你今天学到的知识点要传授给他人,在这个过程中,如果你可以流畅的输出,那么你今天的学习就是有用的,今天的知识点你已经完全内化吸收了。

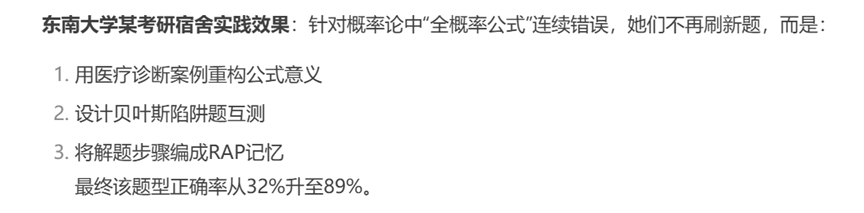

具体操作:当学完一个概念,立即假装向“虚拟学生”讲解:遇到卡壳处立即标记为薄弱点;用生活化案例替代教材术语;录音回听寻找逻辑裂缝。

(2)“间隔测试法”:让大脑真正记住

学完一个知识点,隔一天、三天、一周分别自测一下。

不要一天刷100道题,而是一天20道,隔几天再回顾错题。背单词时,用“遗忘曲线”规划复习时间。

(3)“错题深挖”:一道错题比十道新题更有价值

每道错题,问自己3个问题:

①这道题考察什么核心概念?

②我错在哪里?(计算?理解?粗心?)

③如何避免再犯?

并且建立"错题本",定期重做。

如果你总是算错矩阵乘法,不要继续刷题,而是回去重新学一遍线性代数基础。

(4)启动元认知“监控”

清华学霸的“三问日志”值得借鉴:

①今日攻克的概念能否用1句话向文科生说清?

②花费最多时间的任务是否在解决核心瓶颈?

③哪些行为是表演性学习?(如反复誊写已会公式)

05重塑学习DNA

当我们揭开假性进度的面纱,一个残酷而充满希望的真相浮现:努力的重量不等于知识的密度。

某位最终逆袭的博士在论文致谢中写道:“当我停止用咖啡杯堆砌学习时长,开始每天问‘今天让哪个公式从客人变成了家人’,真正的成长才悄然降临。”

2023年教育心理学前沿研究揭示:采用深度加工策略的学生,其单位时间知识留存率是机械学习者的3.2倍。这印证了一个朴素的真理——学习不是时间的堆积,而是认知的重构。

刷1800题不及格的困境,本质上是方法对勤奋的背叛。当你感觉自己在苦海中挣扎却不见彼岸,不妨扣心自问:我是在建造知识殿堂,还是只是在堆砌知识的砖块?

撕掉假性进度的伪装,让每一分钟的努力都掷地有声。

真正的进步,始于清醒的自我觉知,成于精准的认知雕刻。