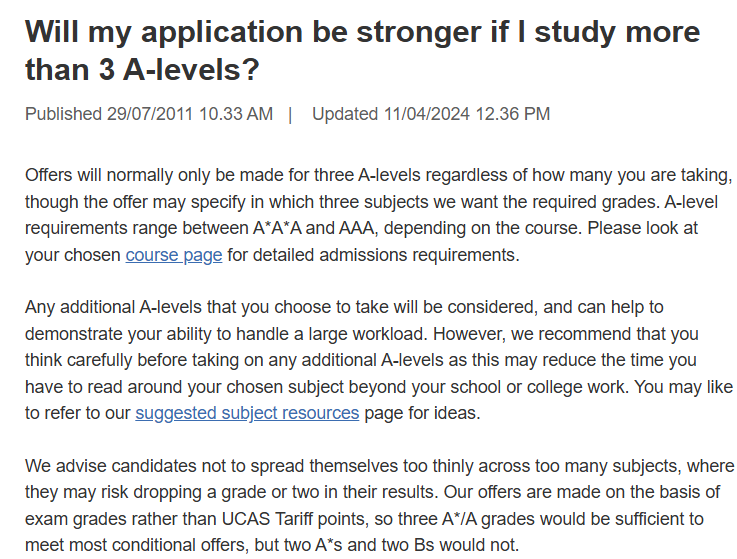

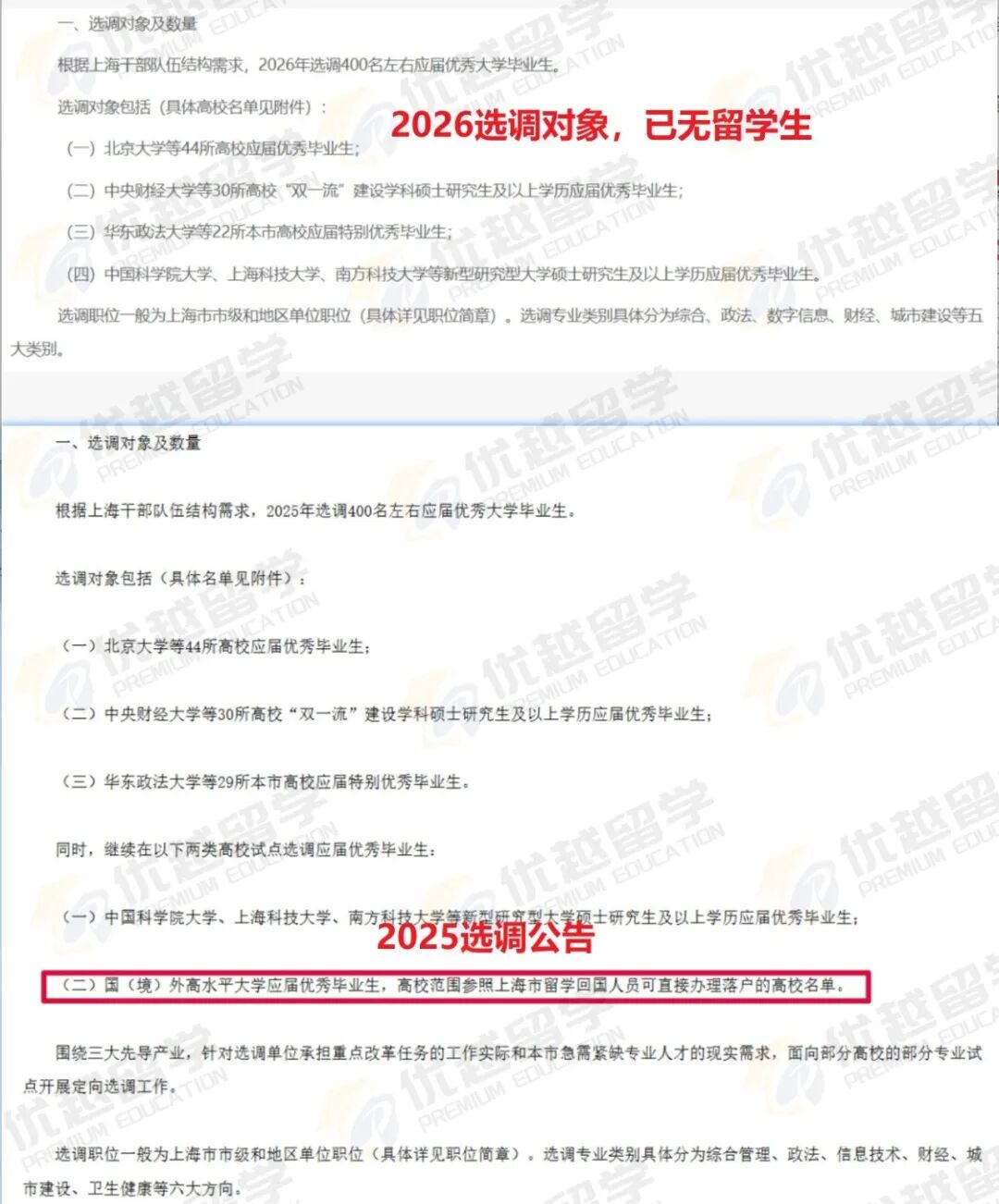

就在昨天,上海市委组织部发布了《上海市2026年度选调应届优秀大学毕业生公告》,其中最受关注的一点是:今年400个左右的选调生名额,全部面向国内高校应届毕业生,留学生不再有报考资格。

简单说,2026 年上海选调生就是 “国内高校专场”,留学生连报考的机会都没有了。

很多人一听就炸了锅

“留学生是不是彻底没戏了?”

”还能留学吗?”

“留学生还能进体制内吗?”

......

先别急着下结论。这事儿,既没那么简单,也没那么严重。今天,老师就带大家一起来把这个政策搞搞清楚👇

01、政策试点收尾

先看 2026 年上海选调生的招聘范围,公告里写得很清楚,400 个左右的名额只面向四类国内高校毕业生:

- 北大、清华、复旦等 44 所顶尖高校的应届生;

- 中央财经、北京邮电等 30 所高校 “双一流” 建设学科的硕士及以上应届生;

- 华东政法、上海理工等 22 所上海本地高校的特别优秀应届生;

- 中国科学院大学、上海科技大学、南方科技大学这 3 所新型研究型大学的硕士及以上应届生。

*详细院校清单见文末附录

对比 2025 年的政策,差别就很明显了。去年的选调公告里还专门提到要招 “国(境)外高水平大学应届优秀毕业生”,报考范围参考的是上海留学回国人员可直接落户的高校名单,里面美、英等国家的高校占了不少,香港大学、香港中文大学等 4 所香港高校也在其中。 而且这不是上海独有的情况,从去年开始,重庆、四川、山东、云南等不少原来招留学生的地区,都已经不再招录了。

而且这不是上海独有的情况,从去年开始,重庆、四川、山东、云南等不少原来招留学生的地区,都已经不再招录了。

当时全国 31 个省份里,只剩上海、北京、河南还留了口子。北京也只留了 “优培计划” 这一个模糊的通道,算是全国政策的一个缩影。

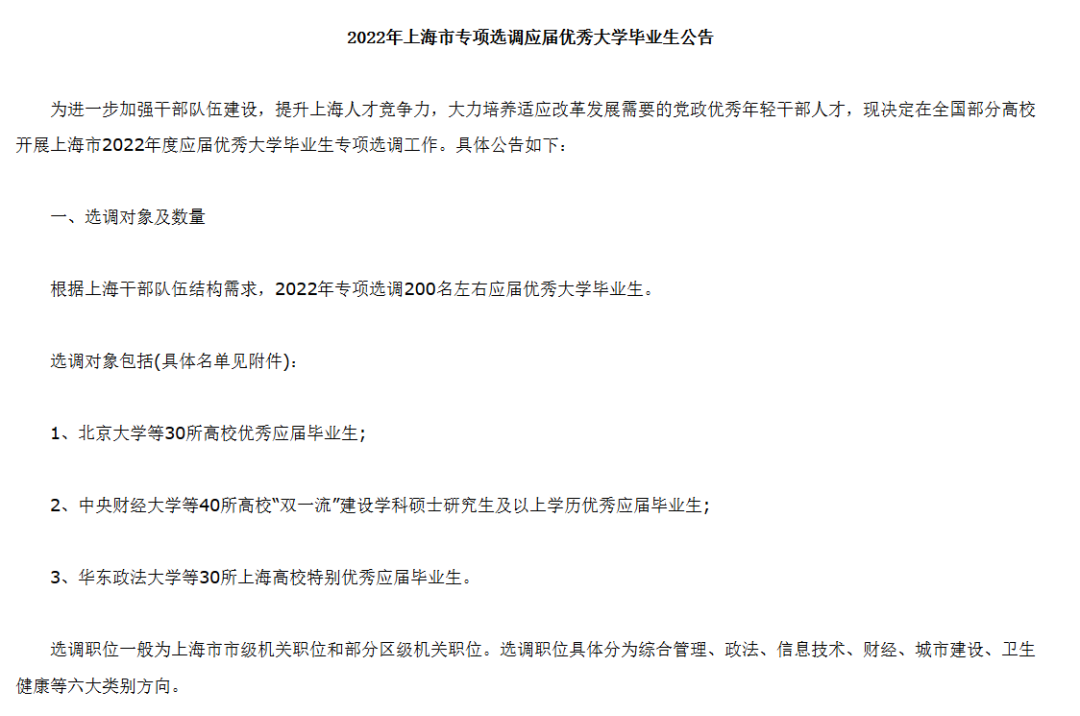

但其实这不是第一次上海选调 “不招留学生”。2022 年的上海选调生就只面向国内高校,2023、2024 年才试着给留学生开了个口子。

现在又调回去,更像是 “试点项目结束” 的信号,后面保不齐还会再开。

今年专业类别还砍到了五个,删掉了 “卫生健康类”,竞争肯定会更激烈。另外,报考条件也有调整,从原来的 “四选一” 变成了 “二选二”,还明确会考察政治理论知识。

02、选调为什么关闭留学生通道

相信很多同学和家长会有疑问,为什么留学生能进体制内那么多岗位,且还有很多岗位偏好留学生,唯独在选调生方面,政策频繁调整呢?

其实,政策调整背后,是多重考量的结果,也并不难理解:

选调岗位更看重知根知底

选调生不是普通公务员,是党政机关的 “储备干部”,未来要挑大梁的。现在国际环境复杂,不管是地缘摩擦还是各种舆论声音,都让 “安全” 和 “信任” 成了首要考量 —— 这种核心岗位,肯定希望人选的背景清清爽爽、一目了然。

留学生在国外待了好几年,接触的人和环境都比较复杂,再加上近两年有外部势力会刻意接触留学生,有几起留学生泄密事件闹得蛮大,在核心岗位的选招上,会更保守。

与其花大力气去排查,不如直接选一直在国内体系里成长的毕业生,背景透明、风险更低,组织上也更放心。

体制内更强调纪律性

留学生身上常见的特点是思想活跃、重视个人价值,这在很多行业是优点,但在讲究 “纪律性”“服从性” 的体制内,有时候反而成了不确定因素。体制最看重的是 “集体利益优先”,需要大家拧成一股绳,要是个人想法和组织安排有冲突,处理起来会很麻烦。

尤其是现在的大环境下,组织对信赖感的要求更高。一直在国内学校接受培养的学生,对体制的规则和价值导向更熟悉,确定性也更强;相比之下,留学生的思维方式可能更多元,在这方面就显得不占优势了。

选调生只是公务员的一种。留学生想进体制,还可以考国考、省考或者事业单位;如果考虑企业、科研院所或者外企,留学背景反而还是个优势。关键是要认清现在的政策变化,早点做好规划,适应新情况。

03、对留学生影响,真的大吗?

其实冷静想想就知道,这事对绝大多数人影响不大,更没必要恐慌。

首先选调生本就和 99% 的人没关系。留学生能通过选调生进体制的名额本来就少得可怜,大部分人想进体制,靠的还是国考、省考、事业单位招聘,或者央企、国企的常规招聘 —— 这些渠道从来没对留学生关上过大门,该怎么考还怎么考。

不管是上海还是其他城市,都在释放一个信号:核心党政岗位会越来越看重政治可靠和体制适配性。我们留学生也没必要盯着这类岗位死磕,不如把精力放在更能发挥自己优势的地方。

留学生的长板是国际视野、语言能力和跨文化沟通经验。比如国企、央企的出海业务岗、涉外部门,就特别缺这样的人才;外企、金融、互联网这些行业,也一直很看重留学生的国际化背景。

总的来说,上海选调生不招留学生,不是否定留学生的价值,只是核心岗位的选拔标准更明确了而已。对海归来说,与其焦虑政策变化,不如找准自己的赛道。

附录:上海市2026年度选调优秀大学毕业生高校名单

1. 北京大学等44所高校

北京:北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学;

天津:南开大学、天津大学;

辽宁:大连理工大学、东北大学;

吉林:吉林大学;

黑龙江:哈尔滨工业大学;

江苏:南京大学、东南大学;

浙江:浙江大学;

安徽:中国科学技术大学;

福建:厦门大学;

山东:山东大学、中国海洋大学;

湖北:武汉大学、华中科技大学;

湖南:中南大学、湖南大学、国防科技大学;

广东:中山大学、华南理工大学;

重庆:重庆大学;

四川:四川大学、电子科技大学;

陕西:西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学;

甘肃:兰州大学;

上海:复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、华东理工大学、东华大学、上海外国语大学、上海财经大学、上海大学。

2. 中央财经大学等30所高校“双一流”建设学科

北京:中央财经大学(应用经济学)、北京交通大学(系统科学)、北京工业大学(土木工程)、北京邮电大学(信息与通信工程、计算机科学与技术)、北京林业大学(风景园林学、林学)、北京协和医学院(生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学)、北京中医药大学(中医学、中西医结合、中药学)、北京外国语大学(外国语言文学)、中国传媒大学(新闻传播学、戏剧与影视学)、对外经济贸易大学(应用经济学)、外交学院(政治学)、中国政法大学(法学);

江苏:苏州大学(材料科学与工程)、南京航空航天大学(力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术)、南京邮电大学(电子科学与技术)、河海大学(水利工程、环境科学与工程);

安徽:安徽大学(材料科学与工程);

河南:郑州大学(化学、材料科学与工程、临床医学);

湖北:华中农业大学(生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理)、中南财经政法大学(法学)、武汉理工大学(材料科学与工程);

广东:暨南大学(药学);

云南:云南大学(民族学、生态学);

陕西:西安电子科技大学(信息与通信工程、计算机科学与技术)、长安大学(交通运输工程);

新疆:新疆大学(马克思主义理论、化学、计算机科学与技术);

上海:上海海洋大学(水产)、上海中医药大学(中医学、中药学)、上海体育大学(体育学)、上海音乐学院(音乐与舞蹈学)。

3. 华东政法大学等22所本市高校(含4所“双一流”建设学科高校)

华东政法大学、上海中医药大学、上海海洋大学、上海音乐学院、上海体育大学、上海对外经贸大学、上海理工大学、上海立信会计金融学院、上海海事大学、上海师范大学、上海政法学院、上海戏剧学院、上海公安学院、上海纽约大学、上海工程技术大学、上海海关学院、上海商学院、上海第二工业大学、上海应用技术大学、上海电力大学、上海电机学院、上海健康医学院。

4. 中国科学院大学等3所新型研究型大学

中国科学院大学、上海科技大学、南方科技大学

好啦,今天的分享就到这里~