Hi,大家好!我是David,一名深国交24届的毕业生,目前在伦敦大学(UCL East)攻读机器人与人工智能专业。回顾大一这一年的留学生活,我深刻体会到成长的意义不仅在于知识的积累,更在于视野的开拓与自我的突破。在这篇文章中,我将从校园环境、专业学习、生活适应等多个维度,分享我的经历与思考,希望能为学弟学妹们提供一些启发与参考。

01、UCL East校内/校外的环境怎么样?

教学楼与学习空间

UCL East是伦敦大学的新校区,与主校区不同,这里的一切都显得更加现代化和紧凑。教学区域主要集中在一栋名为Marshgate的八层教学楼内。虽然规模不大,但设施非常齐全,尤其是五层的机器人实验室,成为了我日常学习的"主战场"。

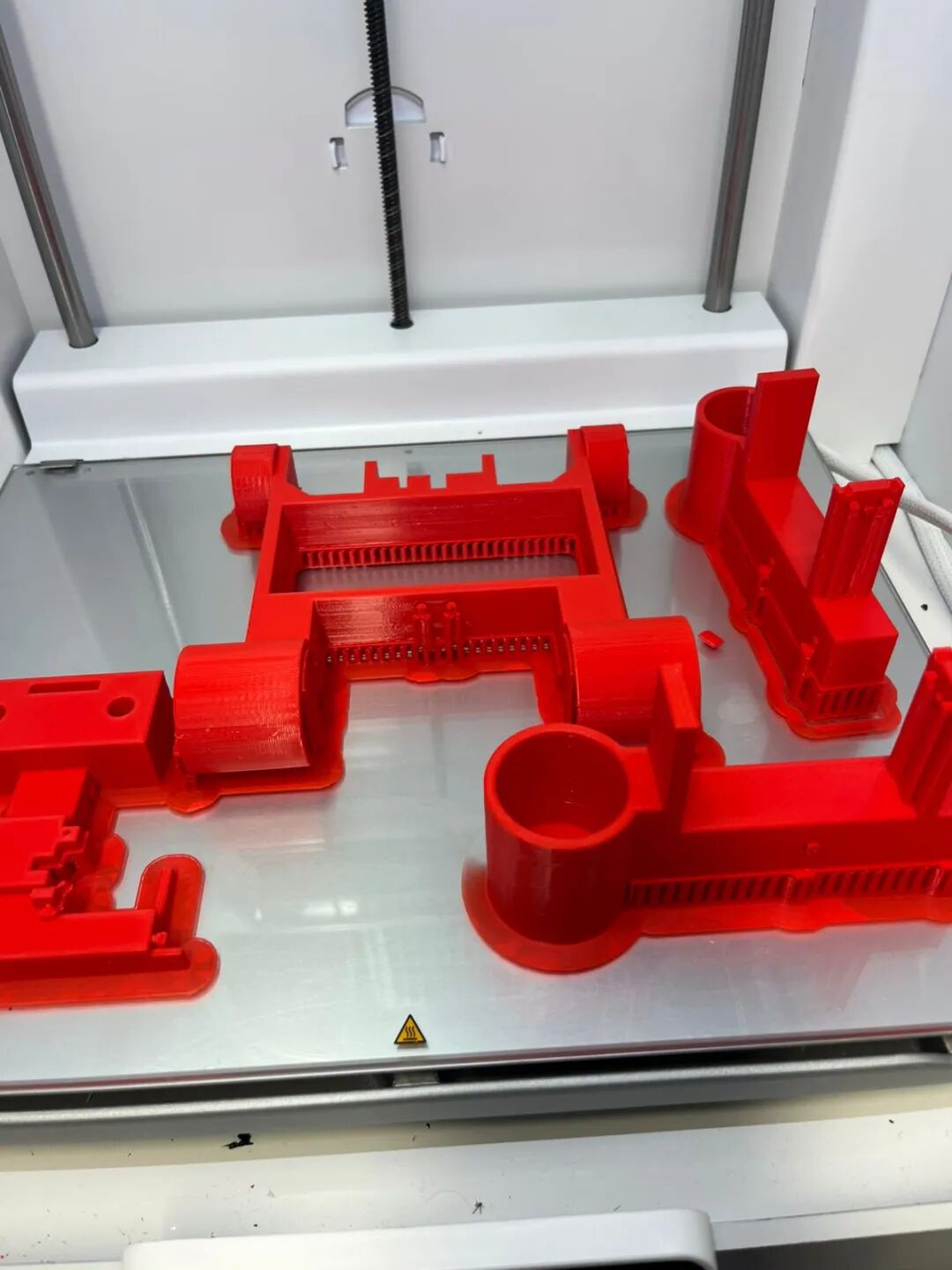

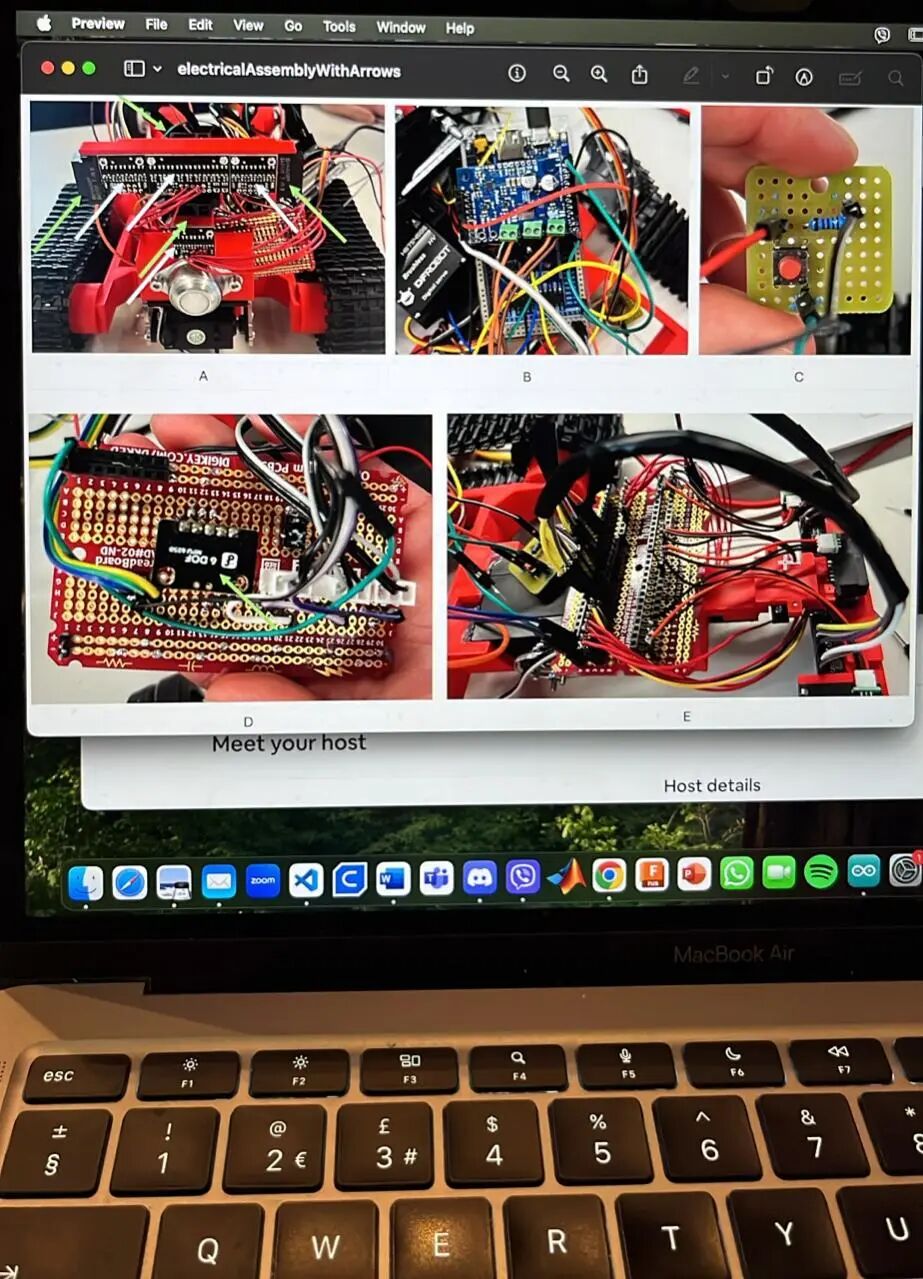

Marshgate的五层是一个充满科技感的空间。那里的实验室里摆放着成排的电脑,还有3D打印机、激光切割台、各类电子元件和手工工具。每次走进这里,都能感受到一种创造和学习的氛围。除了实验室,五层还有多间教室,布局与深国交非常相似,让我感到格外亲切。教室里的高端设备,使我这个“技术控”有强烈的满足感。

食堂和周边生活

Marshgate二层的食堂是个性价比之选:早餐3-5镑,午餐5-8镑提供中西式选择,座位充足从不用抢位。唯一的遗憾是营业至下午四点,不过外侧自习区和图书馆随时欢迎学习到“打烊”的你。

课后或周末十分钟步行即可抵达Westfield购物中心——这个伦敦商业地标藏着我的"续命"法宝:二楼的港式快餐总能满足思乡胃,而地下一层的超市则是周中周末买菜囤货的必去之处。

唯一的学生宿舍楼One Pool Street

宿舍由两栋楼组成,电梯设计颇具英式特色:需先乘至三楼中转,再换乘至宿舍楼层。这种布局在采购归来或雨天时确实不便,后来才知这是英国学生宿舍的常见设计。

每个Flat配备十间单人房,共享一个厨房。房间虽紧凑但布局合理,标配床铺、书桌、衣柜及独立卫浴。厨房成为天然的社交中心,每晚都上演着"国际美食节"——来自各国的同学在此烹饪交流,锅碗瓢盆间碰撞出文化火花。不过冰箱争夺战是入住首日的必修课,未能抢占先机如我者,整年只能屈居冷藏室一隅,与冷冻室无缘。

02、RoboAI专业里有些什么内容?怎么考核的?

挑战且有趣的课程设置

机器人与人工智能(Robotics and AI)是UCL新开设的专业,我是第二批入学的学生。课程设置非常注重实践,从编程到硬件设计,每一门课都充满挑战。我们似乎不断被“拔高”中......虽充满挑战,但却令我觉得有趣和兴奋。

一年三学期的学制,第一年的课程就像搭建乐高积木一样层层递进:从数学、物理这些基础学科,到C++编程、Matlab编程(包括Simulink可视化模拟),再到机电一体化(Mechatronics)和控制理论等专业课程。最让我印象深刻的是实验室器材使用培训,第一次操作3D打印机时,看着自己设计的零件慢慢成形,那种成就感至今难忘。

多样化的考核方式

考核方式充分体现了理论与实践的结合。数学和物理考试采用传统的笔试形式,记得第一次物理考试时,一个小时要完成五六道大题,时间相当紧张。编程考试则更具特色,我们用自己的电脑在规定时间内完成编程题,这种"人机一体"的考试方式让我觉得既新鲜又有趣。不过要注意的是,考试形式可能会有调整,听说第一届学长们的数学考试是开卷的,到我们这一届就变成了闭卷。

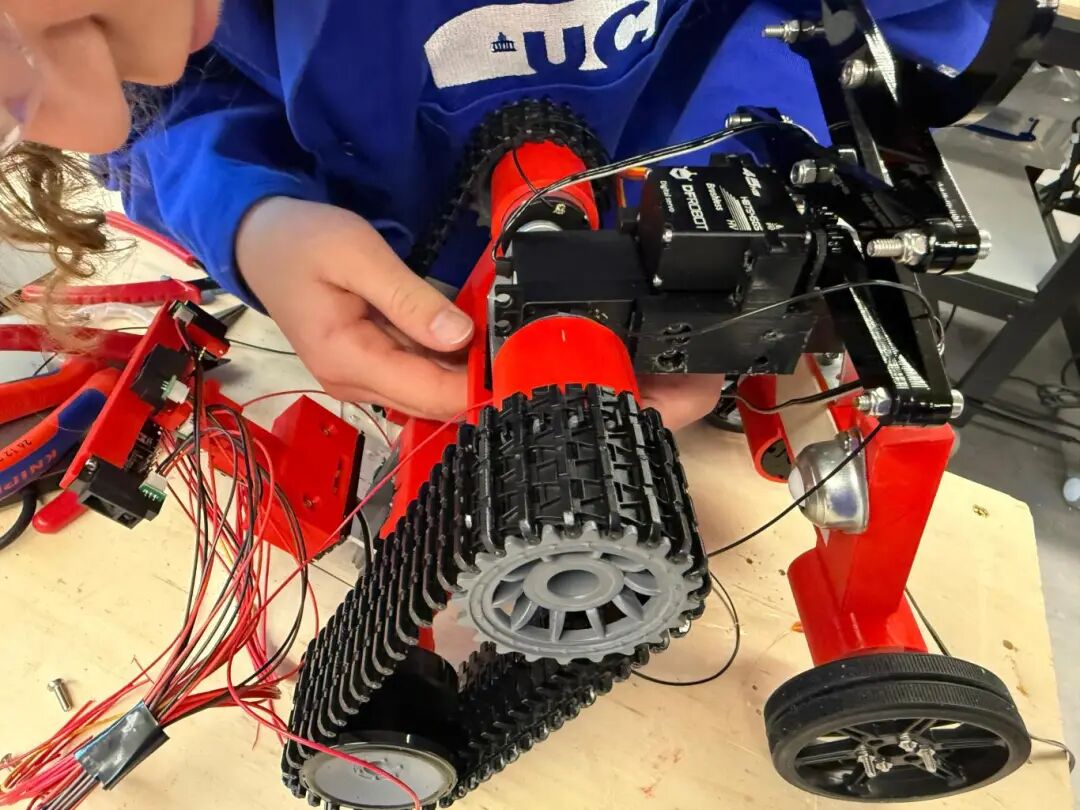

期末考核更是别具一格。数学和物理仍是笔试,但编程考核变成了实践项目。第一年我们用C++开发小游戏,第二年则要结合电脑和手机Matlab完成运动数据采集与分析。控制课程的考核方式最特别,没有传统考试,而是通过期中、期末两个大作业来评估。机电课程则充满创意,教授会在学期初随机指定三个硬件或传感器,我们要据此设计机器人。

我选择了制作遥控小车,从功能设计到传感器应用,都需要通过PPT向教授汇报,最终在期末完成实物制作。这个过程虽然辛苦,但每当看到项目成果有一点进展,所有的煎熬都值得了。

第三学期完全颠覆了传统教学模式。没有常规课程,取而代之的是一个贯穿整个学期的大项目。今年我们的任务是开发具备巡线、避障和地形适应能力的智能小车。整整三个月里,实验室成了我们的第二个"家"。最后在成果展示日,面对教授和其他老师时,我才真正体会到什么是"在实战中学习"。

03、从深国交到UCL需要很长时间适应吗?

教学与国交模式无缝衔接

意外发现UCL的教学模式与深国交惊人相似!初来时还担心会面临大课讲座、奔波找教室的困扰,现实却格外亲切——所有课程都在Marshgate教学楼完成,教授们更是耐心得令人感动(希望我的连环提问没让他们崩溃)。课程设置为每周四天,单节时长2-3小时(中途有休息),每日课时4-8小时不等。这种高强度节奏虽需适应,但熟悉的教学氛围让我快速找到了状态。

其他学习资源和支持

UCL的moodle网站包含很多重要和实用的信息,比如在上课之前教授一般会把需要的PPT放在moodle里,除口头与教授沟通外,教授和学生最主要的通讯方式就是Outlook邮件,如果不适应每天查阅邮件有可能漏过重要信息,需要注意哦。另外,学校还提供了丰富的学术支持资源,比如线上和线下的图书馆、各种学术支持中心和额外课程等等,让我受益匪浅。

04、我曾经踩过的“坑”

作为一名大一“过来人”,我特别想说说我踩过的坑,以帮助各位更好的适应在实验室做机器人的过程。

3D建模软件

UCL用的3D建模软件是Fusion。自己用Fusion建模的时候,使用“复制”功能的时候,千万注意复制后的对象和复制前的对象之间有没有链接!如果有这些链接的话,之后修改会非常麻烦。

编程语言

在进行项目编程的时候,除非教授特别指出,否则直接用最适合这个项目,或者最适合自己编程的语言来写代码就行,上课教的不一定是最合适的。

测试技巧

测试过程中,如果机器人没有按照预期跑起来,那会有很多种原因,包括3D打印件设定错误,组装时的硬件错误(如电线脱落)或者程序bug。解决这些问题的关键是一定要先找出问题出在什么地方,而不要盲目的进行测试。

05、总结

团队合作与沟通方面

RoboAI的项目通常需要小组合作。我的组员来自多个国家,文化差异让最初的沟通有些困难。比如,英国同学喜欢直接表达意见,而中国同学更倾向于委婉提出建议。经过几次磨合,我们学会了互相尊重和理解,最终形成了高效的协作模式。

生活技能方面

独立生活让我学会了很多技能:做饭、就医、时间管理……最难忘的是第一次在伦敦坐地铁去机场时的手忙脚乱,现在却能熟练地规划出行路线。这些看似琐碎的经历,都让我变得更加自信和独立。

关于专业与职业的思考

这一年的学习让我对专业有了更深的理解,也让我开始思考未来的方向。通过实践,我发现自己对机器学习和机器人编程特别感兴趣,然而,我并不想给自己设限,希望通过不断探索,挖掘自己的潜力。当今世界,对机器人的应用场景非常广泛,从工业自动化到医疗机器人,每一个领域都充满可能性,我愿意尝试并为之不断学习行业最前沿的知识,更新自己的认知和眼界,希望将来为科技社会贡献自己的绵薄之力。

对学弟学妹的建议

1. 打好数学和编程基础:A-Level的数学和物理非常重要,编程可以提前学习Python或C++;

2. 多动手实践:深国交的社团活动(比如机器人社)是很好的起点,也可以多参加一些机器人比赛,锻炼动手和项目管理能力;

3. 保持开放心态:留学是挑战,也是机会,勇敢尝试新事物才能收获成长,走出舒适圈,打破固有的思维框架。

从深国交到UCL East,这一年的留学生活让我看到了更广阔的世界,也让我更加明确自己的方向。感谢深国交的培养,也感谢每一位老师和同学的支持。希望我的分享能为学弟学妹们提供一些帮助,也祝愿大家都能在未来的道路上勇敢追梦!