我的基本信息

•本科院校及专业:西南某211法学专业

•硕士院校及专业:香港大学LLM

•硕士毕业时间:2024年12月

•目前就业状态(含入职时间):2025年7月初入职

•工作所在行业:老家公务员

问

你的整体求职规划是怎样的?

答

整体求职时间线:踉踉跄跄,走一步看一步!

(先叠个甲,本人并非品学兼优的传统型学霸,而是一个承受不住太大压力的学酥。)

硕士入学年秋招(9月-11月):

众所周知,港大可以选择7月或者12月毕业。如果要选择7月毕业,那么入学时就必须要参与秋招了。但是,对于我这个刚来到香港并且沉浸在新环境快乐氛围当中的新人,心里完全没有找工作的担忧,只有对玩耍的渴望。因此,我在最初便决定选择12月毕业。其实,按照比较宽松的就业时间计算,选择12月毕业,也意味着可以参加两次春招、一次秋招,比7月毕业机会更多。不过,对于很多想提前步入工作环境的同学来说,还是选择7月毕业更具有时间方面的性价比。

因此,在硕士入学年秋招阶段,我是一个纯粹的旁观者,看着同学们疯狂投简历、面试、实习等,连象征性参与都没有。与此同时,此时的我也没有想过考公的相关事宜,而是和朋友们享受着维港的海风、中环的画展以及港迪的烟火。

圣诞假期以及春节(12月-次年2月):

香港的法定节假日和内地不太一样,会在很多西方节日放假,同时,中国传统节日也会有假期。因此,很多同学会利用这个宝贵时间去实习,丰富自己的履历。不过,因为港大LLM总体就读时间不长,因此这一年春节我没有回家,而是选择留在香港,与同学们一起共度新年。实话说,香港有着非常丰富的文娱活动,无论你是爱好看展、演唱会、音乐剧还是热衷于欣赏烟花秀、坐轮渡吹海风、去离岛放松,在香港,应有尽有。

毕业年春招(次年3月-5月):

前面提到过,港大可以选择7月或者12月毕业。如果要选择12月毕业的话,必须修读一门summer课程,基本上是在6月份上课。对于7月毕业的同学来说,他们可能在5月份左右就开始准备秋招了,提前返回内地进行面试、实习亦或是准备入职。那么,对于12月毕业的我来说,依旧没有什么工作的紧迫感,趁着semester 2和June semester的间隙,还去了一趟日本。香港办理出国游的签证非常方便,大家也可以趁着留学期间多去看看这个世界~

毕业后灵活期(6月及以后):

这个时候summer课程也上完了,只待毕业典礼结束,我的硕士生涯就画上了一个完美的句号。此时的我终于意识到了最重要的问题——工作。毕业之后,何去何从?因为自知承受不住过大压力,我对律所敬谢不敏,因此,我的目标就定在了考公和公司法务。这个时候,课程结束,我也回到了老家,开始备考公务员以及投递秋招简历。

当然,我的首要目标是All in考公!这段时间是国考和部分省考提前批/定向选调的关键期(大家也要了解清楚各省政策,很多省份的选调留学生目前无法报名)。不过,由于硕士期间过得过于散漫,我这段时间只是偶尔看看课程练练题,大致了解了一下行测以及申论的考试内容。因此,国考的时候那叫一个心虚。并且,国考就在毕业典礼的前一天,当时有多兵荒马乱可能只有我自己知道。我把考试地点选在了深圳,第一天考试,第二天坐高铁去香港参加毕业典礼。不出所料,散漫的学习加之匆忙的行程,国考成绩不尽如人意。

至于秋招?我算是选择性参与,只投江浙的国企或是上市公司。投完立刻忘掉,防止分心。这可能也是我在秋招中一败涂地的原因(大家千万别学我TAT)。

回家之后,我开始专心准备省考。江浙沪等省份的省考,就在国考之后的两个星期,因为准备时间不足,我报名了江苏省考,但是没有去参加。最后,我选择了参加老家省考。我老家的省考属于联考,在每年的3月份左右,因此,在这3个月期间,我针对自己的考试水平进行了一个针对性的学习。作为一名文科生,行测对于我来说不算难度太大,我大概练了几套试卷,就没有再看过了。主要时间还是花在了申论上,因为申论和过往写作区别较大,我完整的看完了一个申论课程,针对性的背诵了一些名人名言,就这么上了考场。省考结束铃响的那一刻,还是非常忐忑。下一秒,我的简历就像天女散花一样飞向了各大招聘网站,依旧是江浙的国企或是上市公司。不过,可能是因为老家考公竞争比较小,抑或是运气比较好,最终,在老家省考成功上岸。

问

你的求职现状是怎样的?

答

我的求职之路主要锚定在考公/考编方向,目标明确——回到家乡发展。为此,我集中精力报考了老家的国考、省考以及事业单位岗位。国考虽遗憾未进面试,但幸运之神在省考和事业编考试中眷顾了我——两场考试均以岗位第一的成绩入围面试。

省考面试对我来说是一场意料之外的“高光时刻”。坦白说,我是个有些社恐的人,但结构化面试的形式恰好规避了我的弱项——它无需与考官频繁言语互动,主要考验的是内容输出与表达逻辑。而这,正是我的优势所在。更幸运的是,我抽中了全考场第一个发言的签位。这看似压力倍增的开场,反而让我得以心无旁骛地专注于构建内容、清晰阐述,最终发挥出了自己的最佳水平,并取得了全场面试第一的成绩。

相比之下,我对企业求职的投入就显得不太充分了。出于地域和稳定性的考量,我主要投递了江浙地区的一些大型国企和上市公司。但由于重心始终在备考,对这些企业的面试准备并不充分,投入的热情也有限,最终未能收获心仪的offer。不过,能在家乡的公职道路上取得理想的结果,已是最大的收获。

问

你的职业预期是否有达到?

答

当法律梦撞上骨感现实,Offer库存告急,公务员是唯一选项。企业法务,江浙国企、上市公司卷成麻花;本地律所,月薪4千+案源压力(主任画饼:“好好干,早日当上合伙人”——实际社保自己负担);考公背水一战,迷茫之下的鸵鸟选择,最终笔试面试双第一上岸。上课的时候,哪个法学生没有拯救世界、伸张正义的法律梦想,毕业之后,面对糊口的现实,也不得不选择当下的最优解。待在老家体制内,上班通勤十分钟不到,工资全都自己花,也算是真香啦。

进入体制内,尤其是新人,初来乍到,接触到的都是一些鸡毛蒜皮的小事,从零零碎碎的办公室事务到检查案件的细枝末节,似乎,我的工作无关紧要。但是,看着同事们忙碌的身影、结案后的成就感,我内心还是对这份工作充满了期待。初入职场,岗位匹配度似乎无从谈起,但是我也希望能够把在港大学到的知识和技能在工作中充分展现出来。

这个在亲戚眼里“配不上留学身份”的选择,却奇妙地圆满了我的留学预期:香港课堂上的普通法案例未来可以变成日常普法的拓展素材,维多利亚港的繁华夜色沉淀成工作时的胸襟与展望。留学的意义从不是成为CBD玻璃幕墙里的精致符号,而是把看过的世界揉碎了,拌进家乡的烟火里,也许家乡现在还不够好,但是我希望,在我的努力下,她能够更好。所谓五彩缤纷的世界,不在纽约伦敦的明信片里,在我让某个家乡角落变好一点的汗水中。或许,留学的真谛不是成为别人眼中的光,而是把看见的光,捏成照亮家乡角落的灯笼。

问

法律行业的求职门槛如何?

答

一、红圈所与国际律所:金字塔尖

■学历壁垒:名校硕士是标配

■基本要求:国内外顶尖法学院硕士,本科背景需“五院四系”或985

■证书与技能:英语+法考是底线,专项技能加分

■硬通货:法律职业资格证(A证)必备,很多涉外团队要求雅思7.5或托福105+,部分岗明确留学生要有美国、英国bar

竞争惨烈,百里挑一是常态。

二、精品所与国内大所:学历放宽但“经验锁喉”

■学历弹性:本科可入门,但需履历有亮点

■地域差异:一线城市内卷,二三线重人脉

需要在律所长期历练,前期压力大、工资低,案源开拓困难。

三、公务员:专业红利vs千人独木桥

■专业优势:法学稳居“公考黄金专业”,可选择的岗位较多,岗位适配性高

■考试红利:行测法律模块、申论法治话题与专业课高度重合,通过法考可报限制性岗位

■隐形门槛:学历+政治素养

竞争白热化,一线城市法检岗常现“清北硕博扎堆”,而偏远地区岗位因放宽学历(本科即可)吸引大量考生一起卷

在港大就读LLM的时候,我曾拿到CFA ESG证书、参加各类课余活动,希望能够为自己的履历增添光彩。然而,这些在企业的求职市场,吸引力却没有我想象的那么强。对于今后的法学生来说,法律行业早已告别“有证即香”的时代,但细分赛道的生存逻辑差异巨大——选对战场比盲目冲锋更重要。如果选择考公这条道路,可以尝试利用法学专业壁垒,聚焦“限法本+过法考”岗位,发挥法学生逻辑性强、有条理的面试特点,一举上岸。

问

你们这届的毕业去向?

答

据我所知,我们这届港大LLM毕业生,在法律行业高壁垒的特性下,绝大多数人仍锚定专业赛道。一部分进入红圈所或者香港本地所,一部分选择企业法务,有移动等头部国企、美团等大厂,也有一部分人考公上岸,遍布天南海北,还有的选择去读博。不过,也有人选择转行,选择互联网运营等行业。

整体而言,法律人传统的“铁三角”——扎根律所、深耕企业法务、投身公职领域——依然是职业道路上的主流选择。然而,怀抱法律学识却最终走出法庭与写字楼,踏入截然不同的领域,亦是人生常态。毕竟,人生并非预设的轨道,而是一片无垠的旷野,蕴藏着无限可能,等待每一个独特的灵魂去自由探索与开拓属于自己的疆域。

问

你在求职过程中遇到的困难都有哪些?

答

在求职这场硝烟弥漫的战役里,我扛着港大LLM的文凭却频频碰壁——红圈所笑眯眯地关上大门:“本科不是五院四系呀?可惜了”,国企简历池沉没得悄无声息,西南高校在东部就业市场竞争力直线下降,本地律所开出四千月薪还要求自带案源时,我盯着“律师助理”工牌恍惚以为穿越到廉价劳动力市场。

留学时啃下的普通法判例在老家体制内惨遭滑铁卢,毫无用武之地。那些熬过的夜、写过的法律文书,突然像维多利亚港的烟花般璀璨却无用。

求职不是比谁更优秀,是比谁更 “适配系统”——当不了光鲜的 “红圈律师”,就做接地气的“法律杂货铺店主”,在群众需要的时候,榨干自己的知识,解决一个又一个实际问题。

可能留学的意义,是让你在哪都能活得理直气壮。留学给的从来不是金饭碗,而是把世界的棱角磨成适配家乡缺口的钥匙——哪怕锁孔土得掉渣。

问

你的求职感悟?

答

回顾我的求职路,最深的感悟在于,真正的职业选择,是清醒的自我认知与现实路径精准对接的艺术。拥有港大LLM的光环,身边同学多奔赴顶尖律所或跨国企业法务,这看似是“理所应当”的主流。然而,我深知自己骨子里对家乡的归属感、对稳定性的渴求,以及无法在高压环境中存活的本质。这份清醒让我没有迷失在名校的光环与外界期待中,而是毅然锚定了考公这条更适合我的道路。

基于此,我想对未来的同学们说,求职始于深刻的自我剖析,成于专注的差异化深耕。不要被任何标签束缚。第一步,务必诚实地问自己:我的核心能力与热情在哪里?是精研条文、构建逻辑,还是纵横捭阖、商业谈判?我不可妥协的需求是什么?是地域归属、生活节奏,还是成长空间?清晰的自我定位,是你在职业旷野中不迷路的指南针。

一旦方向明确,请调动一切资源,进行“靶向”努力。以考公为例,留学背景并非障碍,而是独特优势。你需要主动确认学历认证与报考岗位的专业匹配性(必要时申请专业复核),更要懂得将国际化视野转化为竞争力,这往往能让你脱颖而出。同时,专注是效率的基石。我在企业方面求职的未果,恰恰源于备考公职时精力的分散。选定主航道,就要全力投入,无论是钻研行测申论,还是打磨律所笔试所需的跨境并购知识,只有饱和式的投入,才能在机遇降临时,有足够的实力将其牢牢抓住。

最后,请拥抱选择的多样性,保持开放与韧性。名校背景是工具箱,而非枷锁。留学赋予你的批判性思维、复杂问题解决能力和国际视野,将是你求职路上的杀手锏。求职过程难免挫折,无论是国考的失利,还是心仪企业的拒绝,都只是路径的调整点,而非终点。重要的是保持开放心态,灵活探索,并像扎根的树一样,在选定的方向上持续汲取养分,坚韧生长。

记住,职业尊严的源头,不在于外界艳羡的目光,而在于你的能力与选择、付出与价值之间那份深刻的共鸣。愿你既有看清自我的智慧,也有选择“非主流”的勇气,更具备在所选道路上深耕到底的毅力,最终在那片属于你的旷野上,开辟出独一无二的精彩轨迹。

收割机2024届学员:J同学分享

我的基本信息

•本科院校及专业:中流985泛商科专业

•硕士院校及专业:香港城市大学-公共政策与管理

•硕士毕业时间:2024.10

•目前就业状态(含入职时间):已入职(25年7~8月)

•工作所在行业:垄断类国企职能岗

问

你的整体求职规划是怎样的?

答

23年9月入学的时候其实很迷惘,一方面知道就业形势严峻,另一方面是还不知道未来该往市场化就业还是泛体制就业。因为PPM是24年10月毕业,属于25应届,所以我也没有参与入学的秋招。

关于实习,我们来到学校的第二学期港府就开放了留学生的实习签证,所以很多同学开始在香港寻找各种各样的实习或打工机会。然而PPM的课程很多,港深通勤有些麻烦,所以想要实习的同学大部分还是考虑在香港。等到24年5月第二学期结束,我在深圳找了一个比较喜欢的媒体运营实习。这份实习虽然体验也不错,但几个月后因为部门调整,公司立刻就把我给优化掉了。也就是在这个时候,我意识到自己确实不太适合竞争激烈的市场化就业,所以我明确了就业路线以体制/泛体制为主、市场化为辅。

确定体制/泛体制为主以后,在这个阶段能做的其实不多。首先要知道有哪些是属于体制/泛体制的行业,打破信息差。常见的比如事业编、烟草电网三桶油、国有四大行政策行、航空军工运营商、水务发电能源等等。再到省属、市属、区属的国企或者本地银行,这些对于家就在本地的同学来说也是值得考虑的选择。同时高校行政(此类岗位良莠不齐,需要甄别)也是比较常见的方向。这里推荐“国聘”公众号及官网(国企央企招聘常用平台);“事业单位招考网”(汇总各地事业编信息);一些本地的考公考编公众号(如“广东考编那些事”)、本地宝或者一些本地考公机构的公众号。这些公众号和官网会经常发布一些国企或者事业编的招聘信息,比自己搜集得更快。但有些也存在信息延迟,所以对于自己比较喜欢的单位要多留意。除此之外小红书也是很好的信息渠道,会有些求职博主分享自己整理的流动表格,会每日更新开了招聘的私企或者国企。如果市场化就业也可以对着这些表格一个个进官网投递,会投得更多更全面。

第二就是提高行测申论水平。这一点是无法避免的,而且我一开始也有考公的计划。7月结束实习后,很快也完成了暑期学期以及毕业论文,这个时候就可以开始学习行测。这其实也是留学生的一个备考优势,因为彼时25届其他的学生还没毕业,但留学生大多已经结课,有很充分的时间准备秋招和考公。我个人重点推荐高照老师的资料分析,对于我来说是学习受益最大的一门学科,对小白来说提分效果很显著。其他的科目我其实没有完整地学,但也可以推荐一些老师的课程:花生十三的数量、龙飞图推、网友红领巾(b站up主)的言语复盘和判断推理等,都是比较好的老师,也可以自己去试听一下。如果时间不充裕,需要对某些科目进行战略性放弃,并且练习和复盘的重要性是大于听课的。不要陷入听课的被动吸收,需要主动把技巧和知识输出到做题之中。

彼时我也去准备了一下教编考试,虽然最后发现从我这年开始我的本科专业就不符合报考要求了。如果有考教编兴趣的同学要关注一下报考地的教编限制专业情况,再去做考虑。同时教师编并不需要获得教师资格证才可以去考,一般当年校招进教编的同学只要进去之后一年内考到就可以,所以暂时没有考到教师资格证的同学也可以大胆尝试教编。

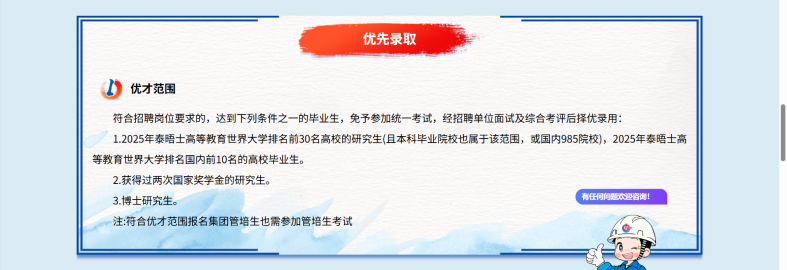

第三,就是需要尽早关注和投递。很多国企提前批或者政策行都是在暑期就开始秋招的,而且有的基本就不会开春招了,如果错过了损失会很大。不论在市场化还是泛体制就业中,减少信息差是很关键的。很多人会认为泛体制不要留学生,也就不敢去投递,但这是一个误区。在许多国企招聘录用公示中,常常都会看到海硕的应聘者。有些知名国企对海硕应聘者也有一定的优惠措施,如中海油的优先录取计划中,符合本硕学历要求的留学生也可以免除笔试直接进面,这样就规避掉了笔试的筛选压力。这也说明泛体制并不拒绝留学生,与内地学生一样都是择优录取。同时,泛体制录取的留学生少也可能是因为大多数留学生主要还是考虑市场化就业,并不首选泛体制就业,这也是反应了一种就业偏好的差异而已。

除此之外,某些文科专业同学也会认为该国企没有自己的岗位,也就不去了解。事实上按照专业目录来看,很多冷门专业其实是有岗可投的。像每个国企大多都有宣传、党建政工、企管业务等岗位,新传、哲学、政治等文科专业都是可以投递的。

(图源中国海油2025校招公告)

(图源南方电网招聘官网某单位招聘要求)

尤其需要注意的是,留学生拿到纸质毕业证后马上就要进行留服认证,这会直接关系到考公报名及国企投递专业是否符合的情况。PPM这个专业可以认证为“公共管理”,学校的PPM专业的官网会说明这个专业跟内地“1252公共管理”专业类似,同时也可以给开具相似专业证明。不过留服认证书上并不会写专业代码,只会写“公共管理”的字样,所以在报考时可以咨询相关用人单位能否报考。

如果参加考公,留学生不一定能报考当年应届岗(如仅限2025应届生报考),只能报普通应届岗(24、25应届生可报考),需要对比自己的毕业时间与当年招考公告对于应届生的规定来判断。同时,一些特殊部门或岗位也会对留学生有所限制,需要自行查看或咨询。但大部分的岗位是不会限制留学生的。

问

你的求职现状是怎样的?

答

坦白来说,我投递的岗位其实也不多,因为很多单位也确实没有可以投递的岗位。且泛体制大多数单位流程推进比较晚,基本都是24年下半年开始招聘,有些还只在春季才开始校招(如烟草)。在25年初拿到前述的某垄断国企职能岗offer之后,我认为之后很难拿到更好的了,于是就停止了广撒网式投递,之后也只投递比较感兴趣的岗位了。所以最后其实我也只拿到这个offer,不过这个也算是我最满意的了。

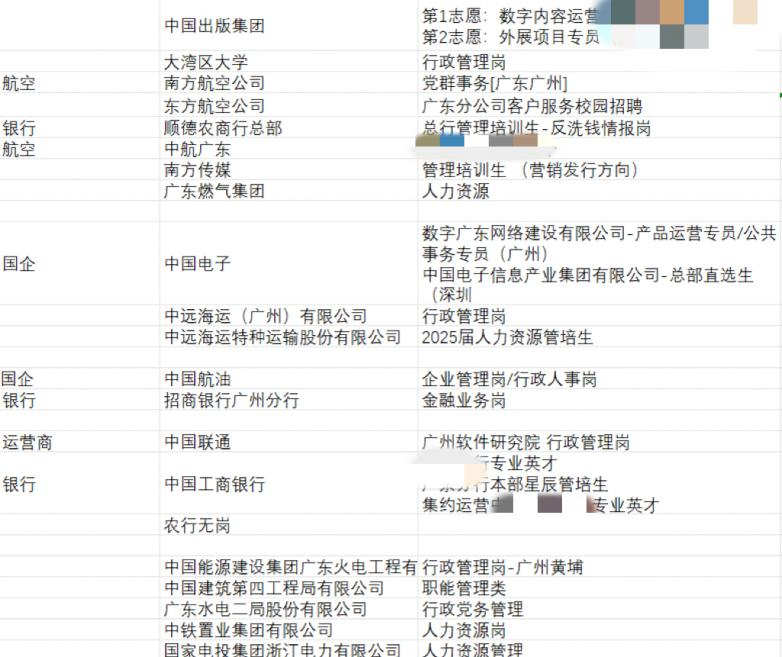

之前提到的行业我基本都有投递,但最后给回应的非常少。因为我的背景不是很华丽(非党员,无国奖和相关实习等),虽然泛体制可能并不注重实习,但像银行、出版传媒、运营商里带点专业性质的岗位还是尽可能要对口专业且有相关实习的。同样,因为大部分国企对理工科的学生需求较多,PPM进入这些行业大部分都只能做不限专业的行政人力、客户经理之类的工作,这样竞争就更加激烈。

我个人也是参加了国考和广东省考,都没有进面。好在我同样投递了其他泛体制行业,这样也不至于没有工作了。所以我并不建议all in考公,不论是应届还是非应届岗,现在难度都非常大。在充分学习行测申论的同时,也最好给自己多留几条路。

(投递的一部分岗位截图)

问

你最终的offer选择是哪个?

答

选择的是前面提到的某垄断国企的职能岗。因为自己是广东人,就业也就只考虑家乡附近的城市,这个单位就在符合我要求的城市里。此外,虽然有一定的工作压力,但垄断国企下的单位整体保障福利都比较好、薪资也属于当地中上水平。我个人没有很强的事业追求,对这个offer还是很满意的。

我的专业是在该招聘岗位要求的专业内的,不过该岗位很多专业如新传、汉语言等都能投递,所以算相对匹配的。一开始选择留学确实是希望提升学历去考公,不过现在的结果也是符合预期的。

问

公共政策专业方向的求职现状?

答

PPM在留服认证里是公共管理专业,说实话在内地对口的主要就是泛体制或者体制内、以及专业限制不大的岗位。如果是做政企关系、政策研究一类的话,个人感觉也需要更强的院校背景以及实习研究经历,入行难度比较大。如果需要市场化转行就业,其实更多的是看以往的实习经历,与专业关系不是很大。要是留在香港的话倒是可以选择NGO相关企业就职,基本会结合本科专业来就业。其实可以投递的单位不是很多,在投递简历的过程中,我也会遇到许多单位无岗可投的情况。

现在就业竞争较大,不论是从事什么行业似乎要求硕士学历。一些比较知名的央国企中的好单位、尤其是文科岗位需求较少,潜规则都是需要硕士学历投递。如果不能确保能去到985/211的硕士,那么去读海硕无疑是最快能够达到门槛的方式。但不论如何也需要根据自身家庭条件和就业规划来决定,如果本科毕业就能找到较好的工作机会,那么硕士学历就不是必需品。

问

你们这届的毕业去向?

答

我了解到的毕业去向不算很多。这个专业想进体制的还是比较多的,同学内地就业的有考上事业编、进入国企的,也有做教培、进入大厂的。留港的同学也有,基本进入了NGO或者政府部门从事宣传、人资等与本专业相关的工作。转行基本也是看本专业和实习经历,大多数就业与PPM这个专业还是有一定相关性的。

问

你在求职过程中遇到的困难都有哪些?

答

我遇到的困难其实大部分人应该也遇到,毕竟现在提到文科就业,所有人都谈之色变。不论是对口岗位少、薪资低、考公难度大、专业市场竞争力弱等等,都是我们常常会面临的情况。尤其对于我这样本科就没有什么就业规划和对口实习的人来说,相当于是自己堵死了市场化就业的道路。而这种体制/泛体制就业的优缺点也是众所周知的,除了“稳定”以外很难奢求其他。尤其是一些市场化程度高、竞争激烈的国企子公司或业务板块,“稳定”的保障性也可能相对较弱。

如果是在体制内某些一线部门、国企主要业务、银行前端等的岗位来说,加班出差也依然是常态,不存在朝九晚五清闲工作的情况。体制内就业舒服稳定的这种说法早已过时,这些都是必须要了解清楚、做好心理准备的。如果是自身实习经历丰富、能力较强且有很强发展和赚钱意愿的同学,这条道路可能不是最优解。但对于学历不错、实习较少且对于薪资和发展没有很大需求的同学而言,泛体制是投递性价比较高的一个方向。

问

你的求职感悟?

答

首先,不论是否准备留学还是等待就业的同学,都需要尽快确认个人的兴趣和发展方向。如果是市场化,就急需争取更多的对口实习;如果是泛体制,那就把重心放在行测申论能力的提升。但实习多一些总不是坏处,万一考不进泛体制可能也还是需要去私企就业。所以不论如何我都鼓励大家在港硕期间利用地理优势,多多实习。

第二,以现在的就业形势来看,最好不要做太乐观的打算,要给自己的志愿选择多留保底,同时也要合理利用信息差。我在秋招的时候投银行基本都是投省分行(PPM这个专业其实也不太对口银行中后台),只有一个进了笔试。后来发现许多背景更好的同学都没有投进省行,现在想想如果当时填上了市分行或是其他业务线可能还有更多的面试机会。

此外在投递央国企的时候不要只盯着发达地区主营业务的单位(比如南网的深圳供电局),因为这种发达地区的主营业务单位一般待遇较好、对学历要求很高,非对口专业很难卷进去。而这些央国企下属的一些子公司、或者不发达但在家乡地的单位是可以考虑投递的。虽然可能不如主营业务的工作条件好,但其他方面的保障是一样的。

第三,拿到offer后需要获取更多信息,了解清楚该单位的性质,如是市场化的国企需要慎重考虑。而且很多国企是薪酬保密制,相关信息也特别少。这种情况下的岗位的发展路径、薪资待遇等细节需要想办法找业内人士咨询。其实现在大部分的同学拿到的offer,在网上一搜全是劝退(尤其银行)。但甲之蜜糖,乙之砒霜,这种情况还是需要根据自己需求斟酌和判断。

第四,泛体制的面试相对市场化就业而言更加宽泛。除去专业要求较高的岗位,像文科类的职能岗一般不会问太过专业的问题。面试更多也是看个人表达和分析能力,不需要太过害怕。我在面试的时候也担心过自己的背景与同岗位其他应聘者相比不够优秀,但我也迅速调整心态安慰自己。毕竟我也通过了笔试,在面试时,我与别人就是同一起跑线。如果面试官要考虑其他的背景,那也是等我表现完之后才会考虑的事。也就是这样“假装自信”的心态让我尽情发挥,最后通过了面试。我在小红书刷帖子时也看到很多人说这些企业的非主营业务岗位招的人很少,不要留学生,都是关系户或者极高学历的同学才能进去的。不少人也觉得希望渺茫便放弃了面试,我觉得很感慨。学历并不是就业的唯一准则,过了简历门槛后,面试官更多也是看个人与岗位的匹配度。命运的转机就是在这些看似不起眼、不可能的瞬间,同学们一定要抓住每一个机会,多试一下、多做一点,不要自己给自己设限。

不论哪种路径,都不是唯一,人生大有可能。现在网络上铺天盖地的就业焦虑信息往往令人头晕目眩,但不论是否找到工作,其实都有让人焦虑的部分存在。不要美化未曾走过的道路,做出自己的选择之后,就坚定往下走吧。