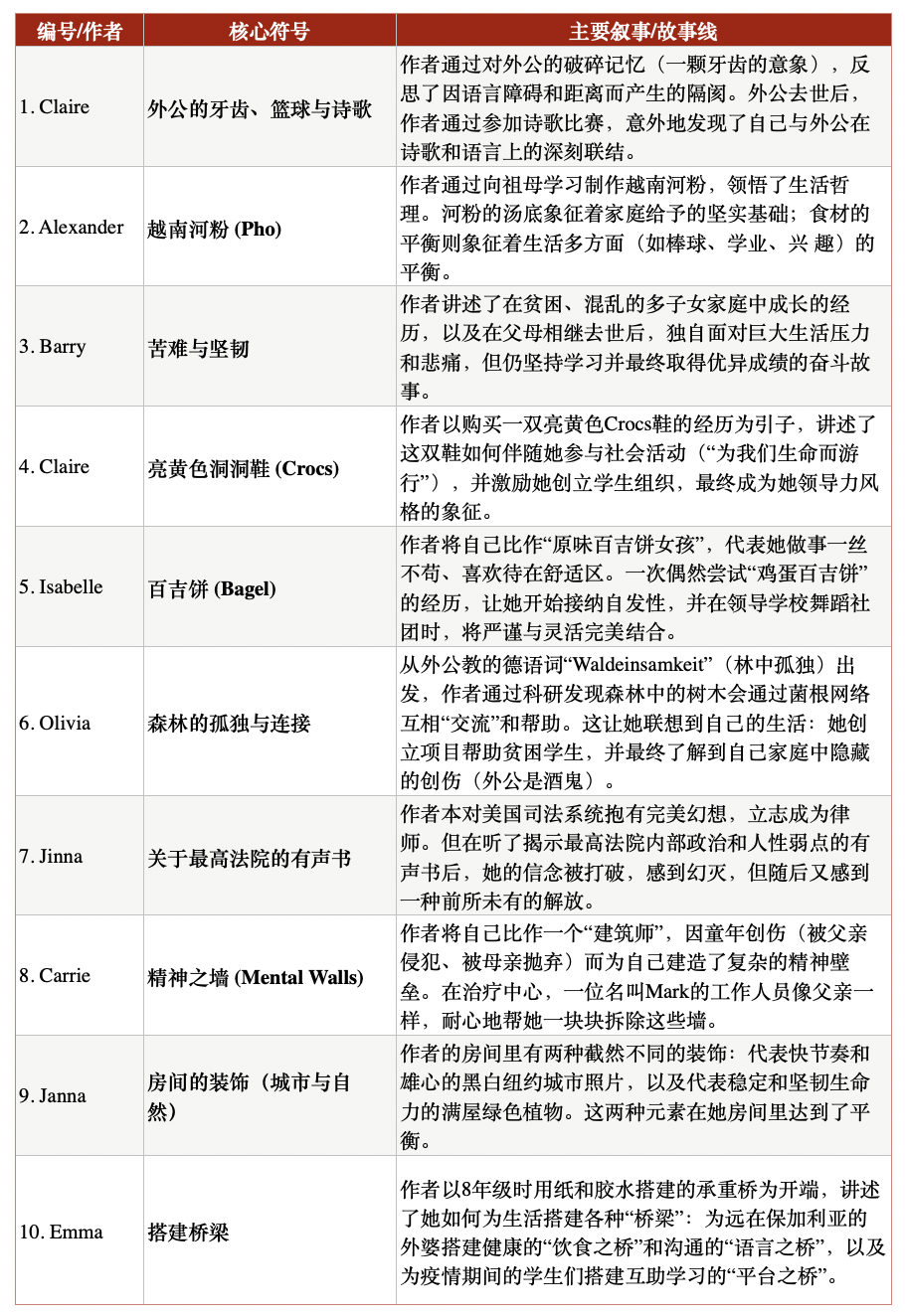

哈佛大学校报 The Harvard Crimson 每年都会公布10篇哈佛大学录取优秀文书。

咱们先来复盘一下最新发布的2025年优秀文书都是什么主题。

这些哈佛大学学生的申请文书,堪称比惨大会。

从以上文书中可以看出,它们都包含不同程度的“惨”元素。

比如,

「程度极深」

#3 Barry的文书:极度贫困、争抢食物、父亲车祸身亡、母亲病逝、家产被亲戚侵占、被迫辍学

#8 Carrie的文书:童年被父亲xing侵、被母亲抛弃、严重心理创伤

「程度中等」

#2 Alexander的文书:因背部骨折无法打棒球、父母作为战争移民的艰辛

#6 Olivia的文书:家庭创伤、外公因酗酒而有暴力行为(撞死狗、踹邻居门)

#7 Jinna的文书:理想主义的破灭、信仰崩塌的精神痛苦

「程度轻微」

#1 Claire 的文书:与亲人的隔阂与永别、家庭内部的争吵

#10 Emma的文书:外婆长期承受严重病痛的折磨

接下来,我们回到文章题目,聊一聊为什么要在美本文书中“卖惨”?

首先,从宏观上讲,“英雄之旅” (The Hero's Journey)是人类文化中最具共鸣力的故事。“惨”往往是“英雄之旅”故事的起点和背景。

“英雄之旅” 这个概念是人类学家约瑟夫·坎贝尔在1949年提出的,他发现全球文化中最吸引人的那些故事都有一个共通的叙事结构:一个普通人,进入了未知世界,克服巨大的困难,带着某种成长回归,并用这种收获帮助自己原来的世界。

“英雄之旅” 故事的核心不在于“惨”本身,精髓在于主人公的“转化”能力:将负面情景(如痛苦、失败、疾病)转化为正面结果(如成长、领悟、成功)。从「奥德赛」到「西游记」,从「指环王」到「哈利波特」,都是这样的故事。

美本文书本质上就是一个迷你的个人“英雄之旅”的故事。招生官希望看到的,不是含着金汤匙出生的幸运儿,而是那些能从平凡甚至悲惨的背景出发,历经磨难,获得成长,并最终将所学回馈给社群的个体。

其次,通过讲述克服“惨”的经历,展示自己的能力、性格、价值观。

美国大学看重的品质,比如韧性、心理成熟度、同理心、创造力、领导力、解决问题的能力等等,都无法通过一张成绩单,或者奖项成就来体现,而讲一个充满挑战的故事是最佳方式。“惨”恰恰就是故事的张力所在。

比如,

韧性:

#8 Carrie的故事讲述了她遭遇虐待和遗弃后,依然积极自我疗愈,在Mark的帮助下,逐渐拆掉了精神之墙,展现出了巨大的韧性

同理心:

#10 Emma的故事讲述了她在感受到外婆巨大的身体痛苦和社交孤立后,开始研究饮食、学习新语言

解决问题能力:

#6 Olivia的故事讲述了她发现辅导的学生们的贫困情况后,创立了一个项目,为他们提供零食和服装

最后,通过引入“惨”的个人背景,提升个人成就的含金量。

招生官审理大学申请时,有一个十分重要的原则:把一切放到背景(Context)中去理解。招生官不仅仅看你的成就本身,也会看你的成就是在什么样的条件下取得的。

比如,学生A和学生B都是学生会主席,单纯从头衔上看,是一样的。

然而,如果学生A所在学校有1000人,而学生B所在学校只有100人,那么招生官对于两人“学生会主席”这份工作的理解就完全不同了。

对于招生官来说,他们工作其实围绕着一个中心:判断谁最有可能在大学环境里取得学术成功,谁可以充分利用他们提供的机会,谁将来最有可能给大学带来贡献和声誉。

如果一个学生在“惨”的背景下,已经达到了和另一个资源充沛的同学相近的程度,那么他就会被认为是更具有潜力的。

“惨”,只是讲述故事的一个切口,只是故事的起点。重点是,你如何从悲惨的故事中走出来,以及这些经历如何把你塑造成了一个更强大、更有深度、更有生命力的灵魂。