这是一个很大的话题,大到我自己其实并没有什么资格谈论它。不过,从业这么多年来我又感觉这么大的一个话题又总是以最具体,最接地气的方式切切实实地、不断地、直接地影响着我的工作,我的生活,我们每一个中国家庭,尤其每一个留学家庭。

所以,我最终还是决定说说自己在这个话题上的感受。我打算从新中国派出一批赴美留学人员的那个时代说起,从历史发展的角度来为我们当下理解中美关系以及留学的选择意义。

新中国的第一批赴美留学人员

1978年12月15日中美两国签署《中华人民共和国和美利坚合众国关于建立外交关系的联合公报》,即“中美建交联合公报”,第二天,该公报在我国人民日报头版头条发表,这是中美两国关系结束对峙状态,走向合作和互惠的正常关系的标志。事实也证明,两国建交后,在各自的经济、贸易、科技、文化、金融和教育等多方面都获得巨大的发展利益。

中国学者赴美留学也在这一年开启。1978年12月26日,在中美建交公报签署后11天,中国向美国派出首批52名留学人员,在中美建交的大背景下,也翻开了中国留学史新篇章。

其实,我国计划派出首批赴美留学人员的计划更早就已经有了计划,时任国务院副总理的邓小平在1978年6月23日就做出了扩大派遣留学生的重要指示:“我赞成留学生的数量增大,主要搞自然科学。要成千成万地派,不是只派十个八个……这是五年内快见成效、提高我国科教水平的重要方法之一……我们一方面要努力提高自己的大学水平,一方面派人出去学习,这样可以有一个比较,看看我们自己的大学究竟办得如何。”而这一安排是这位睿智的领导人站在全面推动改革开放和科技兴国的战略上提出的。

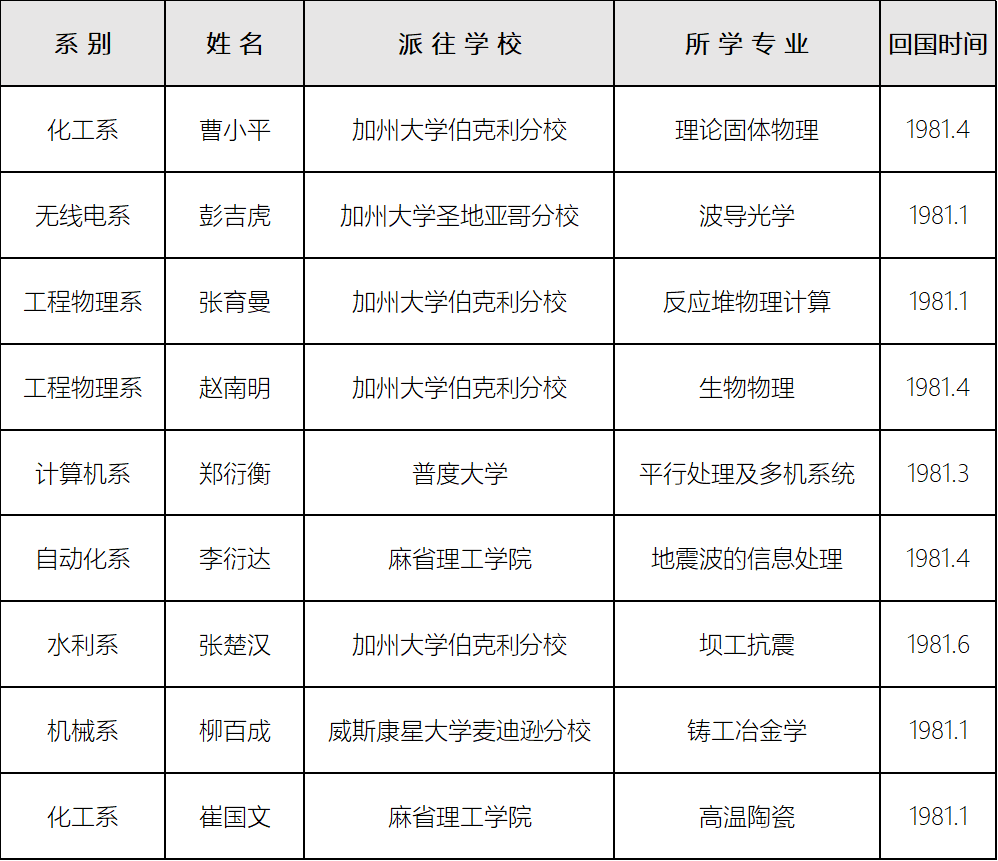

于是,教育部迅速开始选拔第一批赴美留学人员,从清华、北大、中国科学院等选出52名学者赴美留学,其中,来自北京大学13人,清华大学9人,来自中国科学院不同院所12人。这三大单位共有34人,将近总数的2/3。52人中,4人来自上海,4人来自天津,其余的都工作在北京。他们中年龄最大的是协和医院的吴葆桢医生,49岁;最年轻的是清华大学教师崔国文,33岁。他们的平均年龄41岁,都是教学和科研骨干,都以访问学者身份向外派出,学科范围集中于理工农医。

表1:1978年清华大学第一批赴美留学人员

图1:1979年1月邓小平同志访美期间接见第一批赴美留学人员

图1:1979年1月邓小平同志访美期间接见第一批赴美留学人员

(图片来自网络)

图2:1980年,美国国务院批准,美国国立卫生研究院(NIH)可以授予中华人民共和国学者博士后奖学金(Fellowship),时为北京医学院生物化学教研室讲师的童坦君(Tan-chung Tung)在该年7月以哲学博士同等学力(PhD equivalent)获得该奖学金。1981年7月在他回国时,NIH向他颁发结业证书。证书上可见该院代理院长与副院长的签名。该证书是中华人民共和国学者获得的第一份NIH博士后结业证书。(图片来自网络)

归国30年后,这52人中有7人:李衍达、陈俊亮、柳百成、张楚汉、张恭庆、姜伯驹、童坦君成为中国科学院或中国工程院院士。

随后的四十多年:赴美留学的爆发式增长

自1978年中美建交以来,中美关系也总是充满变化和挑战,总体上呈现了一个从合作为主逐渐过渡到当下以竞争和对抗为主的演变过程。在中美建交初期,大概是1978年到1990年期间,两国以合作为主,在外交正常化的基础上迅速开展了广泛的经贸、科技和文化交流,国家领导人邓小平访美标志着这一时期双方交往的高潮。这期间中美签署了《中美科技合作协定》,该协定旨在促进对两国有共同利益的科研机会,教育交流是重点,这促成了两国学者,科学家,专家和学生的交换项目,科学技术的信息分享,以及共同学术会议,课程和讲座等。此刻的留学是以公派留学方式为主,主要目的是学习美国的先进科技知识,来补足我国的工业短板。

随后,从1990年到2001年,中美关系进入了摩擦与调整期。由于体制差异和重大事件的影响,两国关系一度陷入低谷,但两国经济交流从未中断。当时美国出于一些政治考量,通过了《中国学生保护法》,该法案允许滞留美国的中国留学生获得绿卡,这同时也客观上刺激了中国自费留学潮的兴起。当时的最先起来的一批中国中产家庭通过留学规避国内高等教育竞争,商科、法律等非STEM专业出现需求增长,这也反应了当时中国市场经济转型需求。那个时期,留学反倒承担了中美关系“压舱石”的角色,即便政治紧张,民间教育交流仍保持韧性。

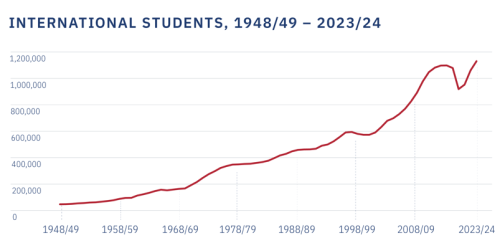

然后便是2001年到2017年这十几年时间,中美关系迎来全面交往期。尤其是中国在2001年加入世界贸易组织后,成为全球经济的重要参与者,中美之间的经贸合作快速增长,利益交织加深。奥巴马政府在此期间颁布了关于STEM专业OPT的延长政策,从原来的延长17个月扩展至24个月。中国经济的腾飞带了了国内中产和富裕家庭的扩大,自费留学呈现出爆发式增长,且低领留学涌现,自费留学满足了阶层跃迁需求。根据美国移民局2019年的数据,当时2019在美持有合法留学生身份的人数达到150万人,这其中中国留学生占比超过30%,人数为47.4万人,其中K12的低领留学人数中国数量也是最多,有接近3.7万人。

图3:赴美留学国际生人数趋势(图片来自美国2024年门户开放报告)

如今中美之间的竞争性共存状态

2025年,川普又回来了,并且延续了他第一任期的“搞事情”风格,搅得我们的中国留学家庭不得安心。其实,自2017年的川普的第一个任期开始,中美两国已经逐渐进入了竞争对抗阶段。川普政府对华发起贸易战,并在科技、地缘政治等方面对中国进行全面施压。后来拜登政府虽调整了策略,但整体延续了对华强硬政策。竞争已成为中美关系的主基调,合作空间逐渐收缩,但两国在气候变化、全球治理等领域仍维持有限合作,体现出相互依存下的复杂态势。

这当中再加之三年的口罩时期,中国赴美留学的总体人数呈现下降态势,2024年中国留学生占中体比例仍然维持在30%左右,总人数降至29万人。其中,因美国就业政策的倾斜,研究生留学比例回升,另外有部分因为签证问题和对美担忧的中国家庭选择转向英国、加拿大、新加坡等国。可以预见的是,今后多年中美两国之间大概率都会维持这种竞争性共存状态,而赴美留学的中国家庭也会逐渐走向一个趋于理性和稳定的规模。

写在最后

我国从改革开放以来长达四十多年的经济发展让中国社会总体走向富裕,走向开放,在教育领域随之产生的便是高等教育从精英化到大众化,出国留学从国家公派学者到普通中产家庭子女。留学专业选择上则经历了从STEM专业是唯一选择,到文理商艺全面开花,再到以STEM为主导的多专业申请的过程。随着我国的科技发展水平和国力的提升,留学生毕业后的选择也从以前的留美为唯一目标到现在的留美和回国灵活选择上来,我国政府也非常清楚留学生,尤其是赴美留学的高端人才对国家发展的重要性,因此也在不断的推出各种吸引留学生和高端留学人才回国发展的友好政策。未来,尽管政治经济因素可能抑制赴美留学的增长,但美国高等教育仍是中国学生的优先选项之一,而“留学—回国”的循环模式将更趋成熟。

总结来说,中美关系的不断演变直接影响着赴美留学家庭的选择和判断,也牵动着每一个在美留学生父母的心。两国在长期互动中,既存在深刻的分歧与激烈的竞争,也有无法忽视的利益交集和现实互需,可以说发展到了竞争性共存状态。这样的发展阶段也会让中国家庭对赴美留学的选择变得越来越理性,越来越客观,这对中国家庭来说无疑是好事。一味的认为美国好或不好都不可取,正视我们的优势和不足,清楚我们自身的留学需求和我国发展需要的人才类型,选择适合的留学方案正是当下中国留学家庭正在发生的自我成长。