在以往的文章中,老师不止一次讲到,对于留学申请来说,除了院校背景和GPA,文书就是重中之重。很多同学知道并选择我们,也是因为我们有非常高质量的文书打造体系。为了让大家快速了解我们区别于其他机构的文书优势,老师之前写了一篇关于我们如何打造一篇被秒录的文书打造干货。

没想到,在看完那篇文章后,除了外籍文书,还有很多同学对头脑风暴这个部分也很感兴趣!

毕竟很少有机构会投入如此大的成本,在申请英国、香港、新加坡等院校的文书上花大力气写文书。(不能

有一个同学是这么形容我们的头脑风暴的,老师觉得特别形象:

机构文书脑暴

🫡脑暴前的文书:

你为什么申请我们?——啊?感觉排名高好申请你留学后想干嘛?——emm找个钱多事少离家近的工作😶🌫️脑暴后的文书:我就是天选之人!你们学校这个专业就是为我而设立的!我注定要在你们学校施展一番我的才华

那么,今天,老师就来给大家详细讲讲,为什么在文书打造的过程中,我们要加入头脑风暴环节?头脑风暴的流程是怎样的?又有什么作用?

01、核心理念

让文书扎根于你的独特性

机构留学的头脑风暴,始终围绕一个核心:拒绝模板化,让每份文书都成为申请者独有的 “标签”。

不同于市面上流水线式的文书创作,这里的脑暴深入挖掘申请者的学术经历、实习实践、职业愿景,将这些看似零散的素材串联成一条清晰的逻辑线,既体现学术深度,又彰显个人特色。

机构留学的头脑风暴始终围绕三大核心原则,确保文书的独特性与说服力:

1、学术深度为基

拒绝泛化描述,聚焦课程细节与项目硬核成果。

例如,针对生物统计方向申请者,脑暴会引导其拆解 “新冠疫苗有效性研究” 中具体的统计方法 —— 如分析的应用场景、模型对数据的解读逻辑,而非仅提及 “参与过数据分析”。

这些细节需与目标院校的课程模块精准对应,体现学术认知的专业性。

2、个性化叙事为脉

每份文书的血肉均源自申请者独有的经历。通过系统化提问挖掘 “非典型亮点”:申请 MBA 的候选人,会被引导回忆在 Fortune 500 企业管理中 “用商业分析解决供应链瓶颈” 的具体决策过程;建筑翻新方向申请者,则需聚焦 “城市更新项目中兼顾经济与社会效益的设计方案”,让经历自带不可复制的个人标签。

3、院校需求为靶

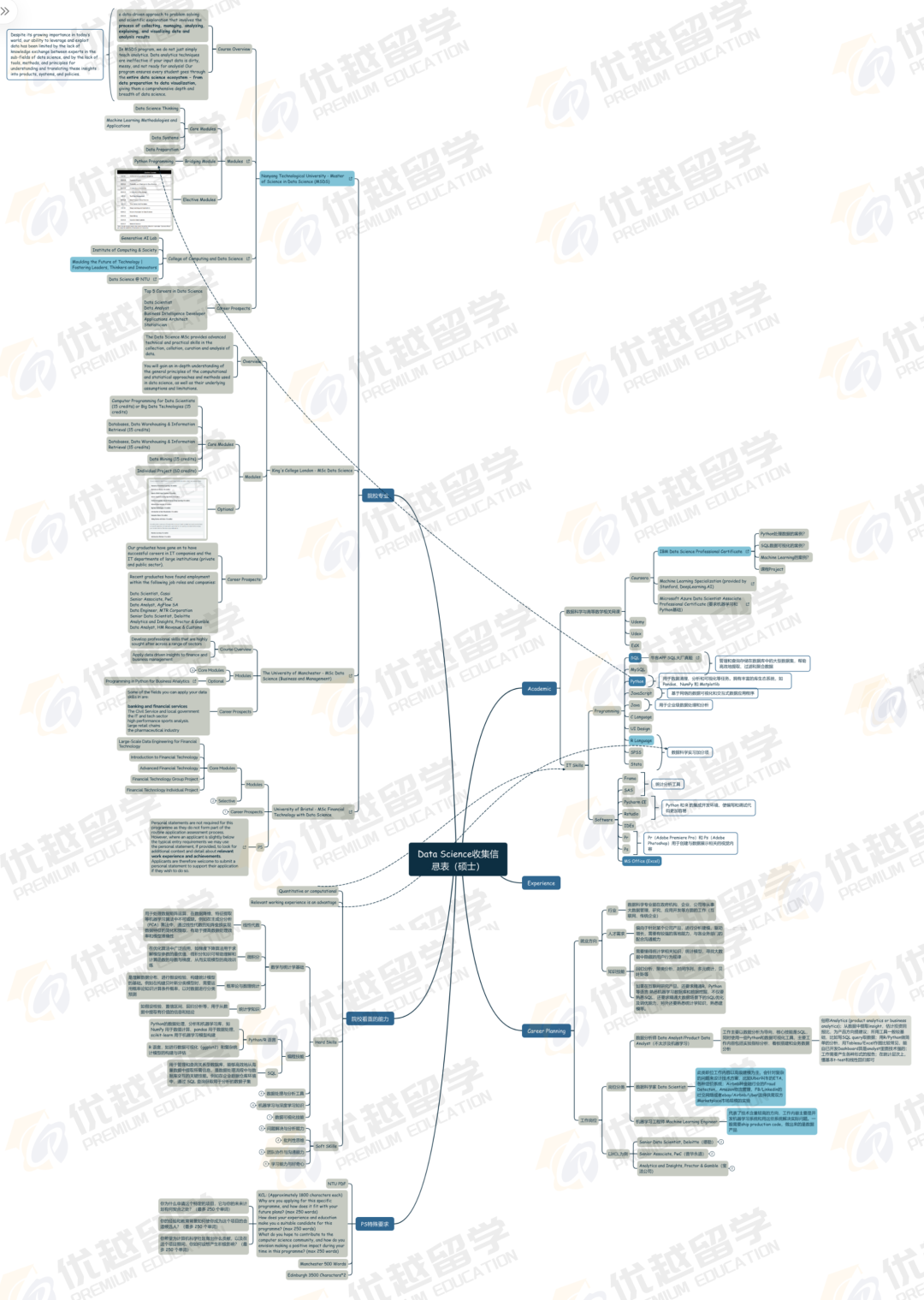

再比如,我们一位申请数据科学专业的学生,在头脑风暴中,文书老师会引导其回忆课堂上用 SQL 处理复杂数据的经历、实习中参与数据分析项目的细节,甚至是自学机器学习时遇到的难题与突破。将实习中 “用 SQL 处理医疗数据” 的经历与导师研究领域关联,实现 “经历 - 专业 - 院校” 的三维匹配。.

这些被忽略的 “小事”,经过提炼,会成为文书中最具说服力的亮点,证明其与专业的高匹配度。

02、操作流程

精准对接院校,挖掘隐藏优势

机构留学的头脑风暴有着严谨的流程,以 “精准赋能” 为目标,形成标准化与个性化结合的操作体系:

1、前期准备:文书老师提前 “备课

一般来说,大家在正式写文书之前,都会先提供一份书面的背景信息材料。我们也不例外,因为这样非常方便就能够大体做一个匹配度分析。并将学生未展示的能力及困难点,提前梳理,方便在头脑风暴环节解决掉。

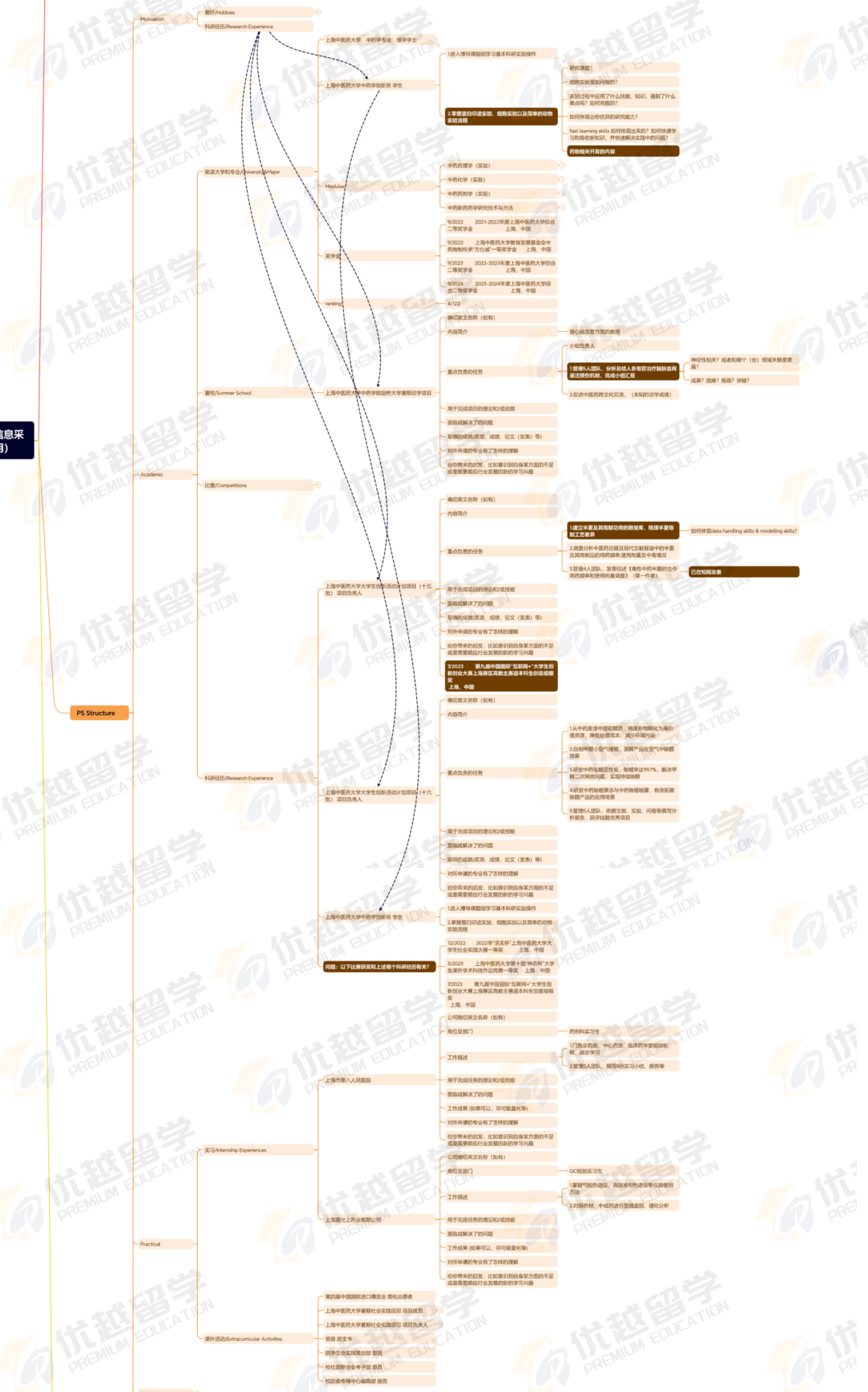

而文书老师也会提前研究目标院校的课程设置、专业特色、录取偏好甚至导师的研究方向,制作详细脑图。(见前文图示)

2、深度沟通:拆解经历,定位优势

在头脑风暴会议中,文书老师会引导学生梳理学术经历(如课程项目、论文研究)、实践经历(如实习、志愿活动)、职业规划等。通过系统化提问,挖掘学生连自己都未察觉的亮点。

同时,文书老师会结合院校要求,分析学生的优势与短板,明确 “现有能力→目标专业需求→待补缺口” 的逻辑链,让学生清晰认知申请核心。

在头脑风暴会议中,文书老师会引导学生梳理学术经历(如课程项目、论文研究)、实践经历(如实习、志愿活动)、职业规划等。通过系统化提问,挖掘学生连自己都未察觉的亮点。

此外,会协助同学对自身亮点与不足做清晰的梳理。更重要的是,会带领大家对职业路径进行深度思考。

3、精准匹配:让经历与院校 “同频共振”

我们一直说头脑风暴很重要,原因就在于,头脑风暴的过程中,不仅仅是深入挖掘背景的过程,还是一个筛选和匹配,能够挖掘大家过往经历中最硬核,最能够体现跟其他竞争者差异的过程。

例如,申请南洋理工大学数据科学专业的学生,文书老师会结合该校 “数据管理与分析”“健康信息学” 等研究方向,引导学生重点阐述与相关领域匹配的经历,如用数据分析解决实际问题的案例,而非泛泛罗列背景。

03、头脑风暴的价值:不止于文书

一场优质的头脑风暴,带给申请者的远不止一篇好文书,更是对自我认知和申请逻辑的全面升级。

1、从 “被动接受” 到 “主动构建”

通过引导申请者自主梳理 “经历 - 能力 - 专业” 的关联,学生不再是素材的提供者,而是文书的 “共创者”。

通过梳理经历,明确自身优势与不足,掌握 “用经历证明能力” 的逻辑,例如,心理学申请者会学会用 “创伤心理学课程论文 + 心理咨询实习案例” 证明 “理论应用于实践” 的能力,这种思维模式可迁移至面试等场景。

2、吃透学术与职业逻辑

借助机构留学 16 年的申请经验,学生能深入理解目标专业的培养方向、行业发展趋势,脑暴中形成的“目标专业需求→现有能力盘点→补位计划制定”逻辑,不仅适用于申请,更可指导未来职业规划,让职业规划从 “空想” 变为 “闭环”。

比如申请 urban renewal 相关专业的学生,会清晰短期如何切入城市改造项目,长期如何推动可持续发展。

3、规避申请 “雷区”

文书老师会提前指出文书中可能出现的风险,如动机浅薄(“因为专业热门而申请”)、经历脱节(实习内容与专业无关)等,从源头杜绝拒信隐患。

总的来说,机构留学【脑暴】的成果是 “高度个性化 + 院校精准制导” 的文书:学术细节经得起推敲,职业规划逻辑清晰(短期目标与长期愿景紧密联动),更重要的是,文书中每一个字都源于你的真实经历,无法被复制。

如果你还在为文书没有亮点而焦虑,不妨跟我们聊聊。

好啦~今天的分享就到这里。