前段时间看到“上海海关学院分数线超过清华”的新闻标题时,我感觉惊喜又意外,以为大家终于对名校去魅了,但仔细读了读内容,原来不过是争先恐后涌入新的潮流罢了——本质都是卷出更高分,试图换一个更有希望的未来。

“好专业等于好就业等于好人生”,中国家长都卷完一代人了,还是没啥长进:相信分数、相信学校、相信编制、相信别人,就是不相信自己孩子。

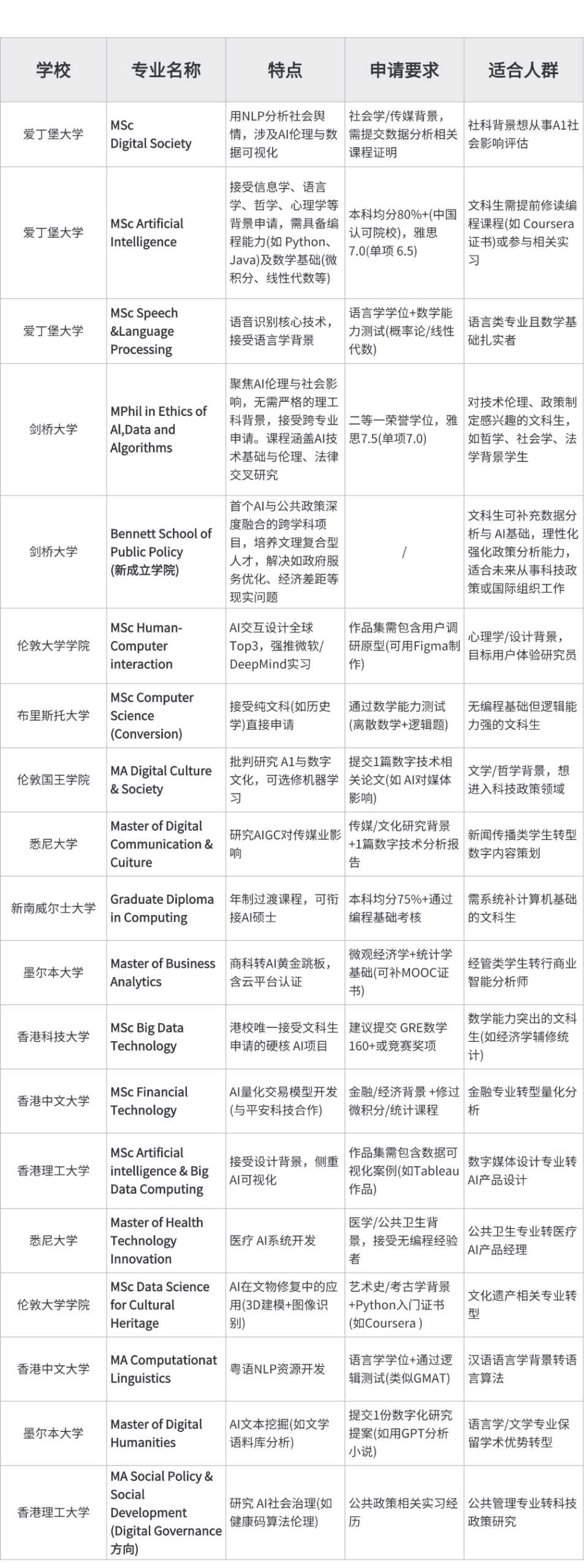

对留学家庭来说,也有类似的担忧,以前纠结选校,现在九年级就想决定孩子的大学专业了。

不论是以下哪一类人:正在纠结选专业,还是已经选了一个觉得“没有前途”的专业,或者焦虑自己的专业未来还能不能继续吃红利,都可以读一读今天这篇文章,看看我——一个读了“废专业”的顾问,是怎么理解专业的。

我硕士读了一个“怪”专业,Performance Psychology,这个专业最最对口的工作,是给运动队当coach,或者帮运动员、音乐家、舞蹈演员做个人职业发展咨询。

这个coach不是教他们专业技术,而是教他们如何管理比赛之前的焦虑,或者失误后恢复信心。

我也曾美滋滋地想:“哇,我以后要跟运动健儿们一起工作了!”然而,我很快发现,国内几乎没有这样的职业需求。

于是,当我毕业时,摆在我面前的第一个问题是:我能干啥?

我不得不重新想想

专业的核心是什么

我面临的职业道路选择,对我来说其实不难,因为我很清楚,这个专业核心不在体育,而是在压力很大的情况下,怎么发挥出自己最好的水平。

这个需求,其实可以被迁移到非常多的场景里,比如创业者路演、医生在手术台上做关键决策的那几秒、学生在考场上保持专注。

哪怕真的找不到对口的工作,我也非常知道自己想做的事情是什么。当然,现实不至于那么惨,我不仅找到了工作,而且总在学生状态不好要调整时,被老板调侃说,“你不是学Performance Psychology的嘛,把你的专业发挥出来呀!”

用同样的逻辑来看一个专业的“用处”,也可以迁移到很多看似“没出路”的专业上:

学历史,训练的是在不同叙事和材料中识别立场、发现偏差、重建事实的能力——同一个事件,从不同角度看会有完全不同的解读。

这种能力适用于需要在复杂、多方博弈的情境下判断真相、协调冲突、制定策略的工作,比如政策分析、媒体、国际关系、智库研究、跨文化商务谈判等。

学艺术,是感知力和创造性表达。比如,艺术背景的人做UX设计,可以直觉地捕捉到用户的不适感,并用创意方案去解决,这点是很多技术背景的人短期内学不来的。

而且,越是不“技术流”的专业,越有在各种语境下发挥作用的潜力。

专业带给我的价值,

除了“学了什么”,还有“怎么学”

很多家长对选专业的执着,本质上是想找一条从“专业”到“职业”的直线,但现实,尤其是现在年轻人面对的现实是——直线很少存在。

我想起几年前一档辩论节目的辩题:如果吃下一颗药丸,你可以知道所有已有的知识,你要吃吗?

这个问题到了今天,已经不是“要不要”的问题了,从爆炸的网络信息和迅速迭代的AI技术,这颗“药丸”早就以数字形式让我们被迫吃下。

然而,个人的职业发展却并没有因此变得更好,看上去,更多的不是机会,是挑战。

当我接触了很多高中生,更确认一件事:灵活应对挑战的能力不是某个知识点带来的,而是经历塑造的——可以是学习知识的经历,可以是运用知识的经历,也可以是课堂外的经历。

到了大学,所谓专业,带给孩子的不止是学到了什么知识,还在于ta用怎样的方式学习:

—— 你在学习中关注的是什么?

—— 你习惯用逻辑推导还是用直觉感知?

—— 你更喜欢独立钻研,还是在小组里互相碰撞、启发?

—— 你和同伴的相处模式,是竞争还是协作?

—— 你在哪种任务里能持续兴奋、在哪种合作模式里最自在、在哪种挑战下最能爆发潜力?

这些学习方式和人际模式,会变成孩子日后的核心竞争力。它们的价值,往往在不同职业领域以完全不同的方式体现出来。

选专业的底层逻辑

很多人选专业的时候,会倾向于“问很懂的人”。

懂专业,有两种懂:

一种懂,是懂时代、懂未来,能拿捏未来的时代发展,恨不能预测未来50年甚至70年不同行业的走向;

另一种懂,是懂人,知道一个人的性格、兴趣、动机、优势与劣势,能判断他在哪种环境中能长期成长、发挥优势并获得满足感。

前者(如果真存在的话)的建议对部分人短期内有效,但有隐患:

人被当成“工具”。它假设你的价值在于被市场直接调用,而不是主动创造。人变成岗位的附属品。

忽略“长期效益” 。一个热门专业能保证第一份工作顺利,但技术或产业变化后,红利可能消失,这也是现在很多人的恐惧所在。

“它追你逃”的模式救得了近火,无法带来长久的安宁。你可能永远在追下一波风口,而不是扎根于自身可持续发展的土壤。

培养的是“懒惰型决策”。这种建议往往有“普适性”,但是越是看起来适合大多数人的,越是把人当统计学的数据,赌注是真实的人生。

未经深度思考自己想要什么生活,期待被告诉一个标准答案,放弃本应自己承担的责任。而职业是以生涯为单位计算的,这样的决策习惯,会在未来的重要节点上反复出现——选工作、换城市、转职业赛道——一旦缺少外部指令,就容易陷入迷茫。

把自己的人生交给了别人设定的赛道,主动把自己置于被动的位置,然后期待在规则不变的情况下跑完全程。可现实是,规则随时可能变。

相比之下,懂人(最后其实是懂自己)更慢、更费劲,但它让你建立的是一套能在多变世界中自我定位、主动选择的能力。这种能力才是能让你10年后、30年后依然不慌的根基。

“稳定”未必是光明

能创造价值的人才是真正自由的,不会被所谓的“稳定”困住。

很多人担心读一个技术性不强的专业,未来会一片黑暗。但换个角度:学汽修的人,出来几乎一定有工作,这种确定性看似光明,却也意味着他在很大程度上被锁定在这个领域里。

确定性的获得,往往伴随着自由的丧失。如果清楚踏上一条道路后可能面临的后果,大可以这么去做,这才叫选择。

所以,比起反复纠结“哪个专业好找工作”,更值得问的是:我想要怎样的生活?

这个问题不好回答,但总有一天孩子会这么问自己。

专业不是一张通往某个工作的车票,它更像是一次全方位的训练营——从选择到经历,帮孩子找到属于自己的比赛规则,甚至创造新的赛道。

如果他们能用它去试探、去迁移、去创造,那么“出路”这个词,对你来说就永远不止一个答案。