对于暑假后即将踏入美高新学年的同学们,尤其是即将升入美高9/10年级的中国学生来说,适应全英文学术体系、面对挑战性极强的课程设置,最直接的“考验”就藏在GPA这三个字母中。

很多家长都知道GPA重要,但对它的评分机制、影响因素、误区陷阱,甚至每一分如何得来却一知半解。而正是这些模糊地带,决定了孩子未来是否能站上更高的申请舞台。

本期我们将系统拆解美高GPA的评分逻辑和选课的典型误区,为即将赴美就读的学生与家长提供一份实用的“GPA作战地图”。

为什么GPA比你想的还重要?

在美本申请中,GPA已经成为最核心、最基础、最不可忽视的指标。它不仅代表着学生的学术能力,还体现出你在一个长期体系下的稳定性、抗压能力和学习态度。

耶鲁大学曾在其官网写道:“我们更倾向于招收那些在严苛课程中依旧表现优异的学生。如果你其他方面都很强,但GPA平庸,我们很难相信你能在耶鲁的课堂中跟得上节奏。”

UC Berkeley也在招生指南中明确指出:“我们采用综合性评估,但高GPA仍是你进入伯克利的最基本前提。”

杜克大学也强调:“虽然我们看重学生的整体素质,但优秀的GPA往往是最基础的入场券。”

也就是说,你也许可以没有奥数金奖、没有十项活动、没有SAT1600,但你不能有一个难看的GPA成绩。

为什么GPA这么重要?

它是唯一横跨9–12年、持续反映学生学习状态的指标不同于一次性的AP或SAT成绩,GPA记录了学生在多个学科、不同老师、不同形式评估下的综合表现,招生官能清晰看出你是否有一以贯之的投入度与学术耐力

GPA是“学术能力”的核心证据之一无论你未来申请哪个专业(商科、CS、文科等),都逃不开GPA的考量,因为它说明你是否能胜任美国大学的课堂压力。

它是“学术人设”的地基举个例子,如果你说你对经济学充满热情,结果9-11年级数学成绩都只有B+,GPA仅在中等偏上,招生官自然会怀疑你是否真的“热爱”这门学科,是否具备未来深造的能力。

学生案例:

被藤校录取的学生的GPA都非常高,排名更是top水平。例如一位被斯坦福录取的学生所在学校GPA有加权分,她的加权GPA高达4.93。

反观一些即使标化成绩非常亮眼、活动丰富,但GPA不到3.5的申请者,大多在ED阶段即被淘汰。哪怕SAT1550,GPA仍是致命短板。

我们曾遇到一位学生,在11年级时斩获科技类奖项、SAT达1530分、还曾在夏校表现优秀。但他的11年级GPA仅为3.7,AP美国史和AP英语的成绩都维持在B。最终,在申请前15的大学时都未能进入第二轮审查。

美高GPA评分机制解析

很多家长对GPA的误解是:不就是每门课平均成绩的换算吗?其实远远不止——在美高,GPA是一个多维度、全方位、动态调整的复杂体系。一个标准课程的评分,通常会综合以下几部分:

GPA的构成

1. 课堂表现(0-10%)

- 老师会观察学生的发言频率、课堂参与度、是否能回应他人观点等

- 比如Exeter某些英语课程,Harkness课堂参与在某个学期甚至能占到总评分的40%-50%

2. 作业(10-30%)

- 包括阅读批注、写作、实验报告、数学题练习等等

- 有些老师喜欢通过系统提交,也有些老师偏好打印/手写

- 有些老师会认真打分,有些则看你课下问问题频率决定给不给高分

3. 小测验(10-30%)

- 频率高低不等,有的老师一周一测,有的每单元一测

- 比如Andover的5级别的化学课,有个老师几乎天天安排小测,成绩全部计入GPA

4. 考试/写作(40-60%)

- 理科常为选择+计算题,文科基本全为写作

- 研究论文、期末大论文往往被纳入考试比重,比如Hotchkiss、Governors、Milton等校的历史课,会要求学生提交长篇研究性论文

5. 其他任务与主观因素

- 包括Presentation、Project以及与老师的互动

- 很多老师可能会因为你是否主动约Office Hour,是否经常发邮件提问,来决定是否给你打高一点

GPA的换算

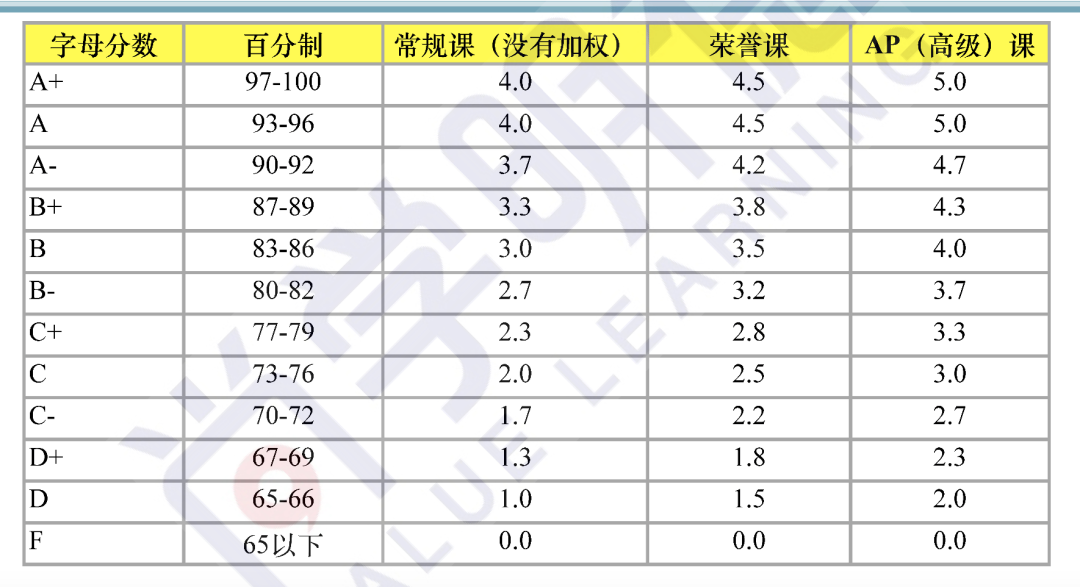

有些美高学校含有加权分,对于难度更高的课程会给加权分。通常来讲是荣誉和加速课程等难度比普通课程更高的课程,加权分大概会0.25-0.5;而更难一些的AP课程,加权分可能会给到0.5-1分。

也有一些美高是没有加权分的,例如Emma Willard;或者有些学校的加权分没有那么高,例如Governor's的Honor课程加权分只加0.1,AP课程只加0.2。

有些美高是按字母给分或者按百分制给分,或者还有的学校像Kent、Andover是按6分制来计算。如果学生想要拿到A的成绩,那就在百分制就需要93-96分,不算加权分GPA就是4分。如果学生要拿到A+的成绩,就需要97-100分,不算加权分,常规GPA也是4分。

如果不了解自己学校的GPA换算方式,建议大家可以找自己的老师、学长去进行一手信息的详细了解,因为不同的美高有不同的计算方法。

选课难VS成绩高,怎么权衡才是最优解?

那么到底应该优先选难一点的课程还是选能拿高GPA的课程呢?这是家长最常问的问题之一:“孩子如果选荣誉课只能拿B,是不是不如选普通课拿A?”

答案是:分情况讨论,看你申请的目标学校在哪一档。

美本Top 15学校

课程难度和成绩高低一样重要。也就是你不仅要有A,还要是AP/Honors的A。因为这些学校会重算你选课强度,如果你全选水课,即使拿满分也不会被认可。

另外,招生官往往会重点看你是否在自己擅长和未来申请专业相关的学科中挑战了最难的课程。如果你说自己热爱经济,但没有修微积分或AP经济学,那么GPA再高也可能被质疑。

美本Top 30–50学校

成绩优先,先保分。拿到稳定高GPA比冒险挑战更重要。如果荣誉课只能拿B,不如换成你有把握拿A的课程。

比如我们有一位申请文理学院的学生,将理科课程控制在基础Honors层面,集中在文史类的荣誉课和AP发力,取得了高分与深度的双赢。

额外提醒:不同学科策略不同

- 数学/科学:中国学生普遍会在这两个科目中选择荣誉或AP级别,但是大家一定不要盲目,要结合自己的情况。数学/科学基础薄弱的学生,千万要理性的选择合适的级别

- 英语/历史:老师打分主观性强,除非语言与写作能力较强,否则建议大家9年级选择普通课程,逐步过渡荣誉再到AP

- 二外/艺术:这些科目容易被忽视,但也是拉开GPA差距的隐形科目,选课时需评估难度和兴趣

根据GPA的选课判断建议

- 参考一个在美高广泛适用的“选课平衡公式”:A in Regular ≈ A- in Honors ≈ B+ in AP,这个认知并非绝对,但在多数顶尖美高老师和升学顾问眼中,是较为合理的成绩平衡点

- 但一旦成绩跌至C或C以下,无论课程多难,招生官都会质疑你的学术准备度。哪怕是微积分BC、AP物理C这样的强课,一门C都可能拉低整份成绩单的“可信度”

- 建议每学期课程中保持2-3门挑战课,其余课程保证高分,为申请留出稳定GPA基础

在美高,GPA不是一张成绩单的简单数字,而是一个学生在四年时间里如何平衡挑战与稳定、深度与广度、兴趣与规划的全景画像。它不仅决定了你能否迈入梦校的大门,更体现了你在复杂学术生态中应对压力、不断自我修正的能力。希望这篇文章能帮助你看懂GPA背后的“潜规则”,更聪明地选课、更清醒地做决定。