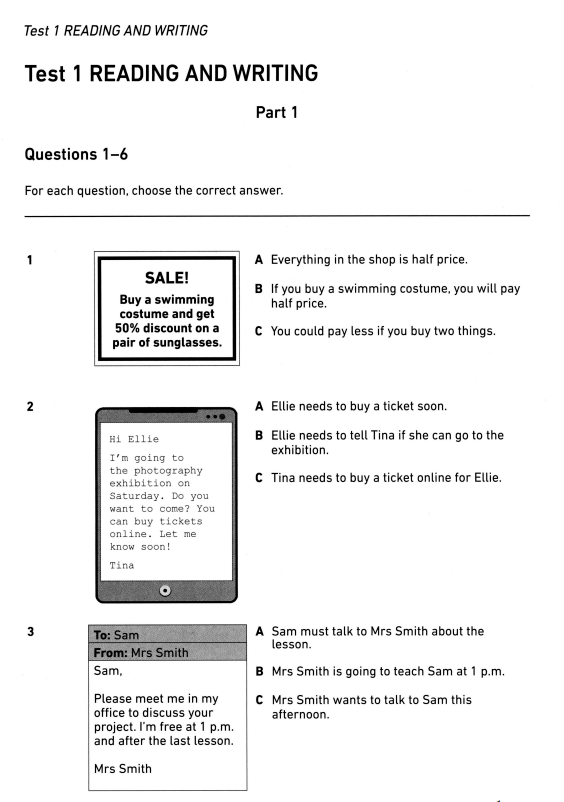

今天我们将带大家深入解析香港城市大学 语言学系的博士生导师Prof.Liu,通过这样的“方法论”,让大家学会如何从了解一个导师开始,到后期更好地撰写套磁邮件及其他文书。

研究领域解析和深入探讨

教授是语言学领域的知名学者,其研究横跨多个语言学分支,形成了独特而系统的学术体系。通过对其研究领域的深入分析,可以发现教授的学术兴趣主要集中在四个相互关联的领域:功能句法(Functional Syntax)、词汇语义学(Lexical Semantics)、语料库语言学(Corpus Linguistics)和认知语言学(Cognitive Linguistics)。

- 功能句法研究教授采用以使用为基础的研究范式,关注语法结构与语言功能之间的紧密联系。不同于形式语法主要关注句法规则和结构,教授的研究强调语法现象应当从其在真实交际中的功能角度进行解释。她在汉语语法研究中特别关注副词标记的功能、时间表达的语法化以及情感动词的句法-语义接口,通过揭示语言形式与功能之间的映射关系,为理解汉语语法系统提供了新的视角。

- 词汇语义学教授专注于汉语动词和动词类别的研究。她系统地考察了汉语情感动词的语义特征和句法行为,将情感动词的研究与认知因素相结合,探索了情感表达在词汇和语法层面的体现。近期研究表明,教授正致力于通过行为特征分析(Behavioral Profile Analysis)方法,考察汉语中表示"快乐"的近义词语义变异以及颜色词的多义现象,这些研究不仅丰富了汉语词汇语义学的理论内涵,也为跨语言比较提供了实证基础。

- 语料库语言学教授采用大规模语料库数据,结合定量和定性分析方法,为语法和词汇研究提供实证支持。这种基于使用的研究方法允许教授在真实语言数据的基础上考察语言现象,避免了依赖研究者直觉的局限性。特别是在研究汉语颜色词"黄(huáng)"的多义现象时,她通过语料库分析揭示了词义演变和用法分布的模式,展示了语料库方法在词汇语义研究中的强大潜力。

- 认知语言学教授将语言与认知过程紧密结合,研究语言如何反映和塑造人类的思维方式。她关注概念隐喻的跨语言实现,特别是颜色词在抽象概念表达中的作用。例如,她最近的研究探讨了汉语颜色词衍生隐喻词汇中语义相似性与感知颜色接近性的关联,揭示了身体经验如何影响抽象概念的语言表达,体现了认知语言学"具身认知"(embodied cognition)的核心理念。

精读教授所发表的文章

1."Chinese Verb Frames in Primary Education: From Basic Communication to Cognitive Complexity"

发表在《International Journal of Applied Linguistics》上

该研究将汉语动词框架理论应用于初等教育领域,探讨了从基础交际到认知复杂性的教学进阶过程。这项工作体现了教授将理论语言学研究与教育实践相结合的努力,为汉语作为第一语言和第二语言的教学提供了认知语言学视角的指导。研究显示,动词框架的系统性教学有助于学生构建更为复杂的语言认知结构,为后续的语言发展奠定基础。

2."Color Embodiment in Semantics of Abstract Concepts: Correlating Semantic Similarities with Perceptual Color Proximity in Chinese Color-Derived Metaphorical Lexemes"

论文中,教授及其团队探索了汉语颜色词衍生隐喻词汇中语义相似性与感知颜色接近度的关联。这一研究从实证角度验证了具身认知理论在汉语颜色概念隐喻中的应用,为理解抽象概念的认知基础提供了新的证据。

3."Exploring Semantic Variations of Happiness-Denoting Near-Synonyms with Behavioral Profiles"

发表在《Chinese Lexical Semantics》研讨会论文集

文章采用了创新的研究方法。该研究通过行为特征分析,对汉语中表示"快乐"的近义词进行了细致区分,不仅考察了这些词的语义特征,还分析了它们在不同语境中的句法行为,为汉语近义词研究提供了新的分析框架。这种结合语义和句法的整合性研究方法,展示了教授在词汇语义学研究中的方法论创新。

4. "LF: A Text Difficulty Analysis Tool for Developing Extra-Curricular Reading Materials"和"GRF: Semantic Modeling for Sentence-level Readability Assessment"

研究将语言学理论应用于教育领域,开发了文本难度分析工具和阅读材料,展示了基础语言学研究向应用领域转化的潜力。

教授的学术地位

教授在语言学领域具有显著的学术地位和广泛的影响力,这体现在她的学术成就、专业服务和国际声誉等多个方面。

- 学术背景教授1993年获得美国科罗拉多大学博尔德分校(University of Colorado at Boulder)语言学博士学位,师从Barbara Fox教授(Sandra A. Thompson的学生),这一学术谱系将她与功能语言学的重要传统联系起来。她的博士论文"Discourse, Grammar, and Grammaticalization: Synchronic and Diachronic Analysis of the Mandarin Adverbial Markers Jiu and Cai"已经显示出她对语法与语用接口的浓厚兴趣,这一研究方向贯穿了她之后的学术生涯。

- 职业轨迹教授于1994年开始在台湾国立交通大学(National Chiao-Tung University)外国语文学系任教,并于2002年晋升为语言学教授。2015年8月,她加入香港城市大学语言学及翻译系担任系主任,展现了其在两岸三地语言学界的学术威望。她还曾担任多个重要的学术和行政职务,包括台湾国立交通大学外国语文学系系主任(2003-2006)、图书馆老师(2007-2008)等,这些经历不仅体现了她的学术领导力,也为她的研究提供了广阔的平台。

- 国际学术交流教授积极参与全球学术活动,曾多次担任国际会议的主讲人和特邀演讲者。例如,她曾在2009年法国巴黎举办的第19届国际汉语语言学会议(The 19th International Conference on Chinese Linguistics)和中国山东烟台举办的汉语词汇语义学工作坊(Chinese Lexical Semantics Workshop)担任主讲人,这些邀请反映了她在汉语语言学研究领域的国际影响力。此外,她还曾在美国斯坦福大学东亚语言文化系担任访问学者,进一步拓展了其国际学术网络。

- 学术影响力体现在她获得的各种奖项和荣誉上。她曾获得台湾国立交通大学杰出教学奖(2014)、学术著作出版奖(2013)、台湾语言学会年度论文奖(2011)等多项荣誉,这些奖项涵盖教学和研究两个方面,展示了她作为全面发展的学者的卓越成就。2007-2011年间,她获得了"卓越研究补助奖"(Pursuit of Excellency Research Grant Award),进一步肯定了她的研究贡献。

- 专业服务教授活跃于多个学术组织和委员会。她现任香港人文学科学院(Hong Kong Academy of the Humanities)院士和执行委员会成员,香港研究资助局联合研究计划人文社会科学小组成员,这些身份使她能够参与区域学术政策的制定和资源分配。她还曾担任香港研究资助局外部评审员(2011-2014)、台湾语言学会理事(2010-2012)和《International Journal of Computational Linguistics & Chinese Language Processing》区域编辑(2009-2013)等职务。

有话说

基于对教授研究的深入理解,可以提出几个有潜力的研究方向和创新思路,这些思路既延续了教授的研究传统,又融入了新的理论视角和研究方法。

- 功能句法与词汇语义学的交叉领域教授关于汉语情感动词的研究可以进一步扩展为一个系统的汉语情感表达语法框架。这一框架不仅关注词汇层面的情感编码,还应包括句法构式、语音韵律和语用因素在情感表达中的作用。例如,可以探索汉语中不同情感类别(如喜、怒、哀、惧)如何通过特定的句法模式和词汇-语法搭配得到系统表达,这一研究可以采用多模态语料库方法,结合文本分析和语音特征提取,为汉语情感表达的计算模型提供语言学基础。

- 颜色词多义现象的研究可以拓展为跨语言的颜色概念隐喻研究计划。该计划可以系统比较汉语、英语和其他类型学上不同的语言中颜色词的隐喻扩展模式,考察不同文化背景下颜色概念的认知基础和语言实现。特别值得关注的是颜色词在抽象领域(如情感、道德、社会关系)中的映射规律,这一研究不仅有助于理解人类认知的普遍性和文化特异性,也可为跨文化交际和翻译实践提供参考。研究可以结合大规模语料库分析和心理语言学实验方法,验证颜色词隐喻的心理现实性。

- 面向汉语近义词辨析的计算模型基于教授在语料库语言学和行为特征分析方法上的贡献,可以开发一个面向汉语近义词辨析的计算模型。该模型将整合分布语义学和行为特征分析的优势,通过对大规模语料库中词语的句法、语义和语用行为进行多维度量化分析,建立近义词的行为特征向量,实现对近义词细微语义差异的精确描述和预测。这一研究不仅可以推动汉语词汇语义学的理论发展,也有助于解决自然语言处理中的词义消歧和机器翻译等实际问题。

- 汉语时间表达的研究可以拓展为一个更广泛的概念整合研究框架。该框架将考察汉语中不同概念域(如时间、空间、属性、数量)之间的整合模式,探索概念混合(conceptual blending)理论在汉语语法现象解释中的应用。例如,可以研究汉语中时间-空间、事件-参与者、属性-实体等概念域之间的映射和整合方式,揭示汉语认知语法的内在机制。这一研究可以采用语料库分析、实验语言学和认知神经科学的多学科方法,为语言与思维关系的研究提供新的实证证据。

博士背景

Eamon,985应用语言学博士生,研究领域包括社会语用学、翻译学和比较文学等。曾在国际知名期刊《Journal of Pragmatics》和《Language Teaching Research》上发表多篇学术论文,获得过国家级学术奖项。专注于跨文化交际、语境中的语言使用及其对教学的影响,致力于推动语言学和教育学的跨学科融合研究。