对于关注子女教育的家长而言,芝加哥大学这个名字承载着太多学术传奇。作为"芝加哥学派"的发源地,这所百年学府不仅以政治学、社会学等人文经典范式享誉全球,更将文科教育升华为一种精神象征——在这里,人文精神不是课程表上的符号,而是流淌在校园每个角落的思想血脉。

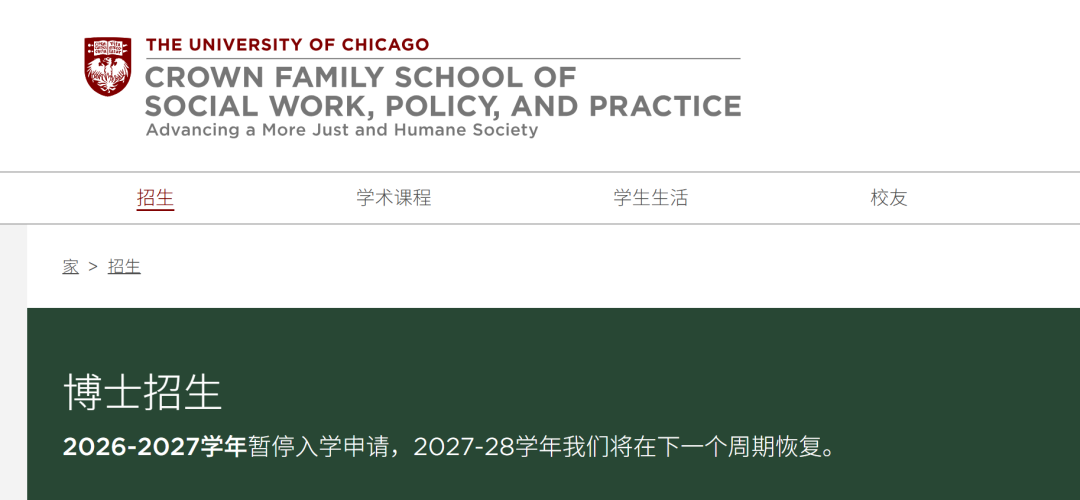

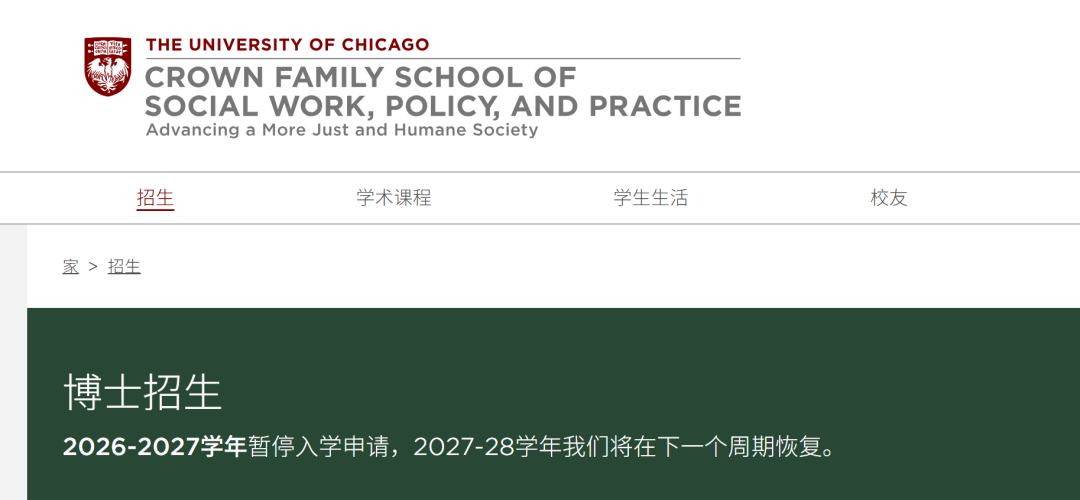

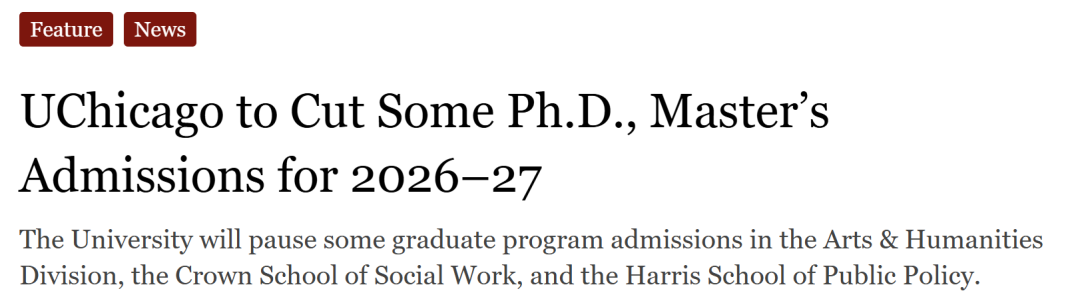

然而近日,这所人文重镇却接连抛出重磅消息:先是宣布重组合并文科院系,继而明确2026-2027学年将暂停多个博士与硕士项目招生。据《高等教育内幕》披露,艺术与人文分部除哲学系及音乐系特定项目外,其余13个系所全部暂停博士招生,社会科学分部也同步叫停人类学等四个博士项目。这份涉及艺术史、东亚语言、比较文学等专业的暂停名单,犹如一记警钟,在留学圈激起层层涟漪。

图源:社会工作学院 官网

这场调整绝非偶然

这场调整绝非偶然,而是多重压力下的必然结果:

01、钱袋子告急:特朗普政府70亿美元科研拨款削减、研究生无上限贷款取消等政策,使得本就依赖高补贴运营的人文学科雪上加霜。据芝大教务长贝克透露,仅2025年政策调整就导致学校损失1000万至1500万美元,明年可能扩大至4000万美元,叠加2亿美元预算赤字,高校不得不重新审视资源配置。当就业市场饱和与投资回报率争议交织,宾夕法尼亚大学等高校也陆续跟进缩减招生规模。

02、政策与法律的双重压力:印第安纳州《毕业生就业法案》、俄亥俄州《高等教育效率法案》等四州立法已明确要求砍掉低毕业率专业,叠加签证限制与言论审查,预计国际新生将锐减30%-40%。这种双重挤压,让依赖国际生源的文科项目首当其冲,哈佛大学去年取消30余门人文学科秋季课程正是例证。

03、学科优势大洗牌:在科技浪潮冲击下,人文学科"高成本、难量化"的特性使其在资源分配中处于劣势。正如古典学教授克利福德·安藤所言:"当大学沦为免税科技孵化器,学术的灵魂正在被剥离。"但值得注意的是,纽约州立大学系统要求全体本科生必修AI伦理课程等举措,预示着人文与科技的融合将成为新趋势。

家长最担忧的问题来了:

文科是不是在走下坡路?学文科是不是等于失业?

需要厘清的是:被边缘化的不是文科本身,而是无法直接创造经济价值的传统人文模式。历史经验告诉我们,"文科无用论"每隔数十年便会沉渣泛起,但人文精神始终是人类文明不可或缺的基石。

在人工智能时代,文科的独特价值正在被重新发现:

1、深度思考者:

当算法处理数据时,哲学与法学构建的批判框架,才是解答隐私边界、创作本质等深层命题的关键。莱斯大学2025年开设的"AI理学士"专业,就将伦理学、心理学纳入核心课程体系。

2、文理兼修者:

凯尼恩学院推出的"AI与语言学"双修项目,通过Python编程与文学解构课程,帮助学生理解AI社会影响,这种跨学科能力培养正成为名校改革方向。

值得关注的是,芝大在调整传统文科布局的同时,已于2025年2月推出"气候与可持续增长"本科新专业。这个融合气候科学、经济学、政治学与人文视角的跨学科项目,恰恰印证了美国高校文科转型的新趋势——通过学科交叉培育复合型人才。宾夕法尼亚大学新增的"数字人文与文化遗产"硕士项目,同样体现了这一方向。

算法虽可高效处理数据,却难以回应关于隐私边界、创作本质与社会公平等更深层次的命题。这些关乎价值选择和道德判断的议题,恰恰需依托哲学、法学及人文社会科学所构建的知识传统与批判框架进行深入辨析。

芝加哥大学

对于正在为子女规划留学路径的家长,我们建议:不必因个别项目的调整过度焦虑,而应看到教育生态的深层变革。当技术革新重塑世界,具备人文底蕴的跨学科能力,或许正是未来社会最稀缺的竞争力。正如芝大教授所言:"我们不是要抛弃文科,而是让它活得更像未来。"

毕竟,真正的教育从来不是追逐短期热点的投机,而是为年轻一代装备应对未知的思维武器。在这个意义上,人文精神非但不会消亡,反而将在技术与人性的碰撞中焕发新的生机。